Kommunale Wärmewende strategisch planen

So kommen wir weg von Öl und Gas

Zu Beginn des Jahres ist das Wärmeplanungsgesetz in Kraft getreten. Wie gehen Städte und Gemeinden die Aufgabe der kommunalen Wärmeplanung am besten an?

Eine praxisorientierte Einführung gibt der Leitfaden "Kommunale Wärmewende strategisch planen".

Infografiken zur Wärmewende in Deutschland

Aus dem Leitfaden

So heizt Deutschland heute

Deutlich weniger als 20 Prozent der Energie für Heizen und Kühlen wird in Deutschland regenerativ erzeugt – im Strombereich sind es dagegen schon über 50 Prozent.

Ca. 82 Prozent der Wärmeenergie kommt aus Erdgas, Heizöl und Kohle.

Der Wärmesektor macht insgesamt 30 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland aus.

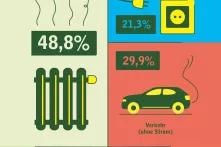

So wichtig ist Heizen für private Haushalte

Für den Energieverbrauch privater Haushalte ist Wärme der entscheidende Faktor:

Mehr als 80 Prozent der Energie im Haushalt wird für Raumwärme und Warmwasser verwendet.

Warum ist Heizen mit Wasserstoff nicht sinnvoll?

Wenn Wasserstoff oder synthetisches Methan grün sein sollen, muss man sie mit regenerativem Strom erzeugen. Dieser ist aber nur begrenzt vorhanden. Deswegen ist ein effizienter Einsatz notwendig: Die Wärmepumpe erzeugt aus einer Kilowattstunde (kWh) Strom 3-4 kWh Wärme, während bei der Wasserstoff-Produktion oder Methanisierung Energie verloren gehen. Wasserstoff (H2) und Power-to-Gas (PtG) im Wärmesektor sind höchstens regional begrenzt sinnvoll.

Prozess der kommunalen Wärmeplanung (KWP) – die Kommune entwickelt eine Vision

Die Kommune steuert den Prozess der kommunalen Wärmeplanung (KWP).

Die wesentliche Frage der KWP ist: Wo kommt wahrscheinlich ein Wärmenetz hin?

Wärmenetze sollten dort geplant werden wo gute (Ab-)Wärmequellen zu finden und die Wärmebedarfe hoch sind. Je früher Kommunen passende Betreiber von Wärmenetzen und große Abnehmer und Anbieter von Wärme mit einbeziehen, desto schneller kommen sie in die Umsetzung.

Wie hängt das alles mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) zusammen?

Die Regelung des GEG, dass 65 Prozent der Wärme bei neuen Heizungen regenerativ erzeugt werden muss, greift erst, wenn die Fristen für die kommunale Wärmeplanung abgelaufen sind. Bis dahin können alle Heizungen eingebaut werden, müssen aber mit einem steigenden Anteil erneuerbarer Energie betrieben werden (2029: 15 Prozent, 2035: 30 Prozent, 2040: 60 Prozent - Biomethan oder Wasserstoff). Eine Beratungspflicht für alle, die ab 2024 ihre Heizungen erneuern müssen, soll Eigentümer*innen vor Fehlinvestitionen bewahren.

Ab 2026 bzw. 2028 können Eigentümer*innen die Entscheidung für den Wärmenetzanschluss oder die Wärmepumpe (bzw. andere Heizungen auf Basis erneuerbarer Wärme) treffen. Ganz vereinzelt wird es eventuell auch Wasserstoffnetzausbaugebiete geben. Wärmepumpen und andere regenerative Heizungen werden zurzeit sehr gut gefördert, bis 2029 gibt es dafür einen Geschwindigkeitsbonus.

Praxisberichte: Wie Eigentümer erfolgreich auf klimaneutrales Heizen umsteigen