Kalifornien, Amazonas, Sibirien – weltweit bedrohen Waldbrände Menschen, Biodiversität und das Klima. Der Klimawandel verlängert die Feuersaison, auch in Deutschland steigt das Risiko. Warum wir Wälder resilienter machen müssen und Feuermanagement neu denken sollten.

Im September 2024 gerieten um den Großraum Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien gewaltige Waldbrände außer Kontrolle. Gebäude und Autos verbrannten, tausende Anwohner verloren ihre Häuser. Medien sprachen von „Monsterfeuern“, weil diese sich in kurzer Zeit explosionsartig ausbreiteten. Dass Brände Kalifornien immer wieder treffen, hat Gründe: Meist trifft eine längere Trockenheit auf die reichliche Vegetation dort – und gerade im Herbst fachen starke Winde einmal entstandene Feuer an.

Einen 20-jährigen Höchststand bei Bränden erlebte 2024 aber auch eine Region, die nicht als trocken gilt – das Amazonasbecken. Im dortigen Pantanal, dem größten Feuchtgebiet der Welt, wüteten die schlimmsten Feuer seit Beginn der Aufzeichnungen. Waldbrände führen nicht nur zu immensen Sachschäden, sondern auch zu einem Verlust an Biodiversität, zu Bodenerosion und gesundheitlichen Schäden. Klimawandel und Waldbrände hängen eng zusammen: Steigende Temperaturen und Wetterextreme steigern die Wahrscheinlichkeit von Bränden, diese setzen wiederum große Mengen des in den Wäldern gespeicherten CO2 frei. Durch die veränderten Klimabedingungen hat sich auch der Zeitraum im Jahr verlängert, in dem Brände wahrscheinlich auftreten.

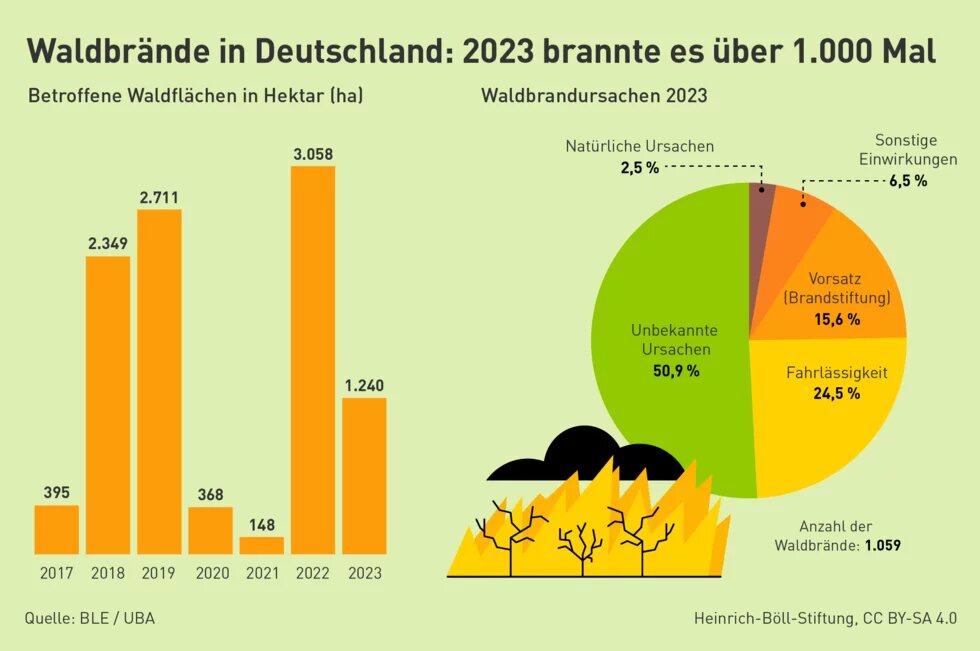

Auch die Wälder in Deutschland leiden unter dem Klimawandel, im Sommer unter erhöhten Temperaturen und im Frühjahr, Sommer und Herbst unter geringer werdenden Niederschlägen. Damit steigt auch das Risiko von Waldbränden. Etwa eintausend Waldbrände gibt es in Deutschland jedes Jahr. Diese treten, abhängig von Klima, Hydrologie, Wasserverfügbarkeit und Waldart, regional unterschiedlich auf. Besonders brandgefährdet sind der Nordosten, der östliche Nordwesten, Teile Niedersachsens sowie das Oberrheinische Tiefland im Rheingebiet zwischen Basel und Frankfurt.

Bei etwas mehr als der Hälfte aller Waldbrände 2023 konnte laut dem Umweltbundesamt keine Ursache ermittelt werden. Einen Anteil von 40 Prozent an allen Bränden haben nachgewiesenermaßen Brandstiftung und fahrlässiges Verhalten beim Campen oder durch Grillen oder weggeworfene Kippen. Natürliche Ursachen wie Blitzschlag lösten im letzten Jahr laut UBA nur 2,5 Prozent der Waldbrände aus.

Der Ausbruch von Bränden in der Nähe besiedelter Gebiete wird letztlich meist von Menschen verursacht. Dabei geht es jedoch nicht nur um „aktives“ Handeln wie Brandstiftung oder Fahrlässigkeit. Die Waldbrandgefahr erhöht sich auch dadurch, dass immer mehr Menschen Häuser im Übergangsbereich von Stadtrand und siedlungsnahen Waldgebieten errichten.

Zudem „trocknet“ auch der Mensch die Landschaft aus: Feuchtgebiete werden trockengelegt und damit der Wasserhaushalt verändert. Auch brennen die in Deutschland oft noch anzutreffenden Forstmonokulturen aus Nadelbäumen viel schneller als ein naturnaher Laub- und Mischwald.

Wie sieht es aber in Wäldern aus, die sich weitab von menschlichen Siedlungen befinden? Eine im Oktober 2024 veröffentlichte Studie stellt fest, dass Brände in borealen Nadelwäldern von Alaska über Kanada und Skandinavien bis nach Sibirien sowie Brände in Laub- oder Laubmischwäldern in gemäßigten Breiten seit 2012 zusammen mehr CO2 freisetzen als Brände in Tropenwäldern. Waldbrände haben sich gewissermaßen nach Norden verlagert. Die Autor*innen führen diese Entwicklung auf den Klimawandel zurück. Dieser schaffe in den außerhalb der Tropen gelegenen Waldgebieten feuerbegünstigende Witterungsbedingungen – ein sogenanntes Feuerwetter mit anhaltend hohen Temperaturen, starken Winden und geringer Luftfeuchtigkeit.

Intakte Wälder sind sogenannte „Kohlenstoffsenken“ und für die Eindämmung des Klimawandels unabdingbar, weil sie CO₂ aufnehmen und in Bäumen, Blättern und Böden speichern. Für Prof. Dr. Arthur Gessler von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich zeigt die globale Entwicklung der Waldbrände jedoch, dass Wälder als Kohlenstoffspeicher immer verwundbarer werden. Wiederaufforstungen zu Klimaschutzzwecken müssen das zunehmende Feuerrisiko einpreisen. Gessler plädiert daher für ein angepasstes Feuermanagement. Das bedeutet, Waldbrände anders zu managen, indem man sie innerhalb kontrollierbarer Grenzen so „natürlich“ wie möglich brennen lässt, orientiert an den natürlichen Brandzyklen. Das funktioniert allerdings nicht in dicht besiedelten Gebieten. Weitere Methoden sind die Verwendung kontrollierter Feuer, die gezielte Beweidung sowie der Anbau von klimaresilienten Baumsorten und Mischwäldern. All das dient dazu, Landschaft wieder funktionsfähig und widerstandsfähig gegen Feuer zu machen.