Die Dürrejahre 2018 bis 2020 haben gezeigt, dass auch Deutschland nicht vor Wasserknappheit sicher ist. Der Klimawandel verstärkt das Risiko, während der Schutz von „grünem Wasser“ in Böden oft vernachlässigt wird. Wie kann nachhaltiges Wassermanagement gelingen?

Dürre in Deutschland? Den Gedanken verbinden wir mit anderen Weltregionen. Das gemäßigte Klima hierzulande verspricht eigentlich regenreiche Winter und warme Sommer. Diese Sicherheit haben die Dürrejahre von 2018 bis 2020 erschüttert. Die dreijährige Dürre war die heftigste in Europa seit Mitte des 18. Jahrhunderts. Kein anderes Dürreereignis hatte in den letzten 250 Jahren eine so große räumliche Ausdehnung, bestätigt Oldřich Rakovec, Klimamodellierer am Helmholtz-Institut UFZ Leipzig.

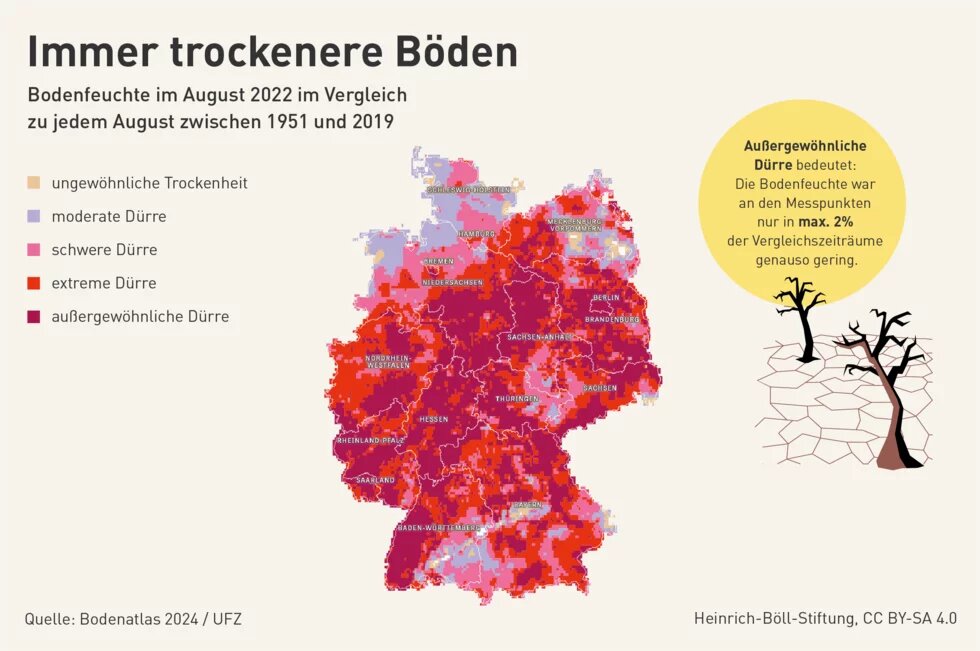

Die Wissenschaft spricht von Dürre, wenn die Bodenfeuchte nur noch 20 Prozent des langjährigen Werts beträgt. Oft wird der Begriff Dürre mit wasserarmen Wüsten oder Halbwüsten verbunden. Doch Dürrekatastrophen sind ein weltweites Phänomen. Der Klimawandel sorgt dafür, dass Dürren häufiger auftreten und länger anhalten. Mit steigenden Temperaturen verdunstet mehr Wasser, das trocknet Böden aus und verringert deren Fähigkeit, Wasser aufzunehmen und zu halten. Die verringerte Bodenfeuchte vermindert wiederum die Wassermenge, die an tiefere Bodenschichten und das Grundwasser sowie an Flüsse abgegeben wird.

Besonders betroffen von klimawandelbedingten Dürren sind Regionen, die ohnehin schon unter trockenem Klima leiden. Dazu gehören der Mittelmeerraum, die Karibik, weite Teile Afrikas, Asiens sowie Südostaustralien.

Viele Wirkungen von Dürre und Wassermangel sind indirekt, oft nicht sofort sichtbar und in hohem Maße von sozialen, regionalen und klimatischen Gegebenheiten abhängig. Ärmere Menschen, Frauen und Kinder, indigene Gruppen, Ältere und Menschen in prekären Verhältnissen sind von den Folgen von Dürre stärker betroffen.

Dürre ist eben nicht einfach Trockenheit, sondern spiegelt ein komplexes Wechselspiel zwischen einem Zuwenig und Zuviel an Wasser, Veränderungen durch Klima- und andere Prozesse sowie dem Wasserbedarf von Menschen, Tieren und Pflanzen wider. Verantwortlich für die sinkende Verfügbarkeit gerade von Süßwasser sind auch die intensive Landwirtschaft, die zunehmende Urbanisierung, die ungerechte Verteilung von Ressourcen sowie die anhaltende Verschmutzung des Wassers durch industrielle Prozesse, stellt der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) fest. Das Gremium spricht sich für ein sozial ausgewogenes und klimaresilientes Wassermanagement aus. Ziel ist es, den Wasserverbrauch dauerhaft zu reduzieren. Weiter sind zuverlässige und rechtzeitige Dürre-Vorhersagen nötig wie auch Dürremanagementpläne. Hilfreich ist auch, Risiken zu mindern, indem Wasserreservoirs aufgefüllt und alternative Wasserquellen geschaffen werden.

Auf die Landwirtschaft entfallen derzeit global nahezu drei Viertel des Süßwasserverbrauchs. Zu einem sparsamen Umgang mit Wasser gehören gezielte Bewässerung, Schutz der Bodenfeuchtigkeit durch Mulchen oder Pflanzabdeckungen, angepasste Anbaumethoden sowie finanzielle Anreize zum Wassersparen. Dabei unterstützen naturbasierte Lösungen wie eine Aufforstung mit heimischen, dürreresistenten Bäumen und der Anbau widerstandsfähiger Pflanzensorten die Anpassung an Wasserknappheit. In den Städten tragen Beschattung, begrünte Flächen zur Versickerung sowie die Öffnung von Kanälen und Flüssen ebenfalls zur Vorsorge gegen Dürre bei.

Alle diese Maßnahmen betreffen meist das sogenannte „blaue Wasser“. Damit sind alle Wasserressourcen in Flüssen, Seen, Talsperren sowie im Grundwasser gemeint. Mit dem fortschreitenden Klimawandel ist dieses Wasser einer stärkeren Verdunstung ausgesetzt. Bei ungebremster Erderwärmung drohen sich viele dieser Reserven an „blauem“ Wasser buchstäblich in Wasserdampf aufzulösen.

Mehr Aufmerksamkeit verdient deswegen das „Grüne Wasser“. Es bezeichnet das im Boden gebundene Wasser, das von Pflanzen über die Wurzeln aufgenommen wird und daher die Ausbreitung der Vegetation fördert. Das im Untergrund gespeicherte Wasser sollte als Schutzgut ins nationale und internationale Wasserrecht aufgenommen werden, fordert Sabine Schlacke von der Universität Greifswald.

Das "grüne" Wasser werde von der Wasserwirtschaft und den zuständigen Behörden in seiner Bedeutung bisher nicht mitgedacht, kritisiert die Wissenschaftlerin. Agrarbetriebe sollten befähigt werden, Wasser in der Landschaft zu lassen. "Wir haben Landwirte im Grunde zu Grünwasserwirten zu machen", betont Sabine Schlacke. Neben dem Anbau von Bodendeckern, einer reduzierten Bodenbearbeitung und einer ganzjährigen Bodennutzung gehört auch die Renaturierung und Wiedervernässung trockengelegter Moore und Feuchtgebiete dazu.