Stürme wie „Anett" und „Boris“ zeigen, wie der Klimawandel Wetterextreme verschärft: Mehr Regen, stärkere Winde, höhere Schäden. Doch wie schützen wir uns vor dieser neuen Realität? Frühwarnsysteme, Klimadeiche und sturmsichere Gebäude sind erste Ansätze – viel bleibt zu tun.

Stürme begegnen uns oft als harmlose Namen: „Freddy“, „Friederike“, „Sabine“. Doch ihre Auswirkungen sind oft alles andere als freundlich. Im September 2024 zogen gleich zwei Tiefdruckgebiete auf: in Deutschland das Sturmtief „Anett“ und „Boris“ in Süd- und Osteuropa. „Boris“ brachte Österreich, der Slowakei, Tschechien und Polen die stärksten Regenfälle, die jemals in Mitteleuropa gemessen wurden. Bei der Regenmenge und beim Luftdruck zeigte „Boris“ Muster, die hauptsächlich auf den Klimawandel zurückzuführen sind, stellten europäische Forscher fest. Als Ursache für die extremen Niederschläge sehen sie den Kontrast zwischen der kalten Luft sowie der sehr warmen Oberfläche des Mittelmeers und des Schwarzen Meeres.

Bei Starkregen ist der Bezug zum Klimawandel weitgehend geklärt. Nicht so eindeutig sieht es bei Stürmen aus, insbesondere tropischen Wirbelstürmen. Diese heißen, je nach Weltregion, Hurrikan, Taifun oder Zyklon und erreichen Windgeschwindigkeiten von über 120 Stundenkilometern. Mit der Erderwärmung steigt bei tropischen Wirbelstürmen zwar nicht deren Gesamtzahl, aber viele werden stärker. So erhöhte sich im Zeitraum von 1979 bis 2017 der Anteil der Hurrikans der stärksten Kategorien 3, 4 und 5 von 32 auf 40 Prozent. Vereinfacht gesagt: Gehörte früher etwa jeder dritte Sturm den stärksten Kategorien an, ist es jetzt bald jeder zweite. So wüteten in den USA allein im Oktober 2024 zwei Hurrikans der Kategorie 5 („Milton“) und 3 („Nicholas“).

So gut wie alle Klimamodelle besagen, dass die Stürme stärker werden. Davon könne man auch in unserer Region, den mittleren Breiten, ausgehen, bestätigt Dr. Frauke Feser. Sie forscht am Helmholtz-Zentrum Hereon in Geesthacht und leitet dort die „Themenkoordination Stürme".

Dass die Modelle bei Stürmen noch keine eindeutige Prognose treffen, liegt für die Forscherin an zwei gegenläufigen Vorgängen: Zum einen erwärmen sich die Pole stärker als die Regionen um den Äquator – das verringert weltweite Temperaturunterschiede und sollte zu weniger Stürmen führen. Zum anderen speichert die Atmosphäre mit der Erderwärmung aber mehr Wasserdampf – kondensiert dieser zu Wolken, wird Energie frei. Das befördere das Entstehen starker Stürme.

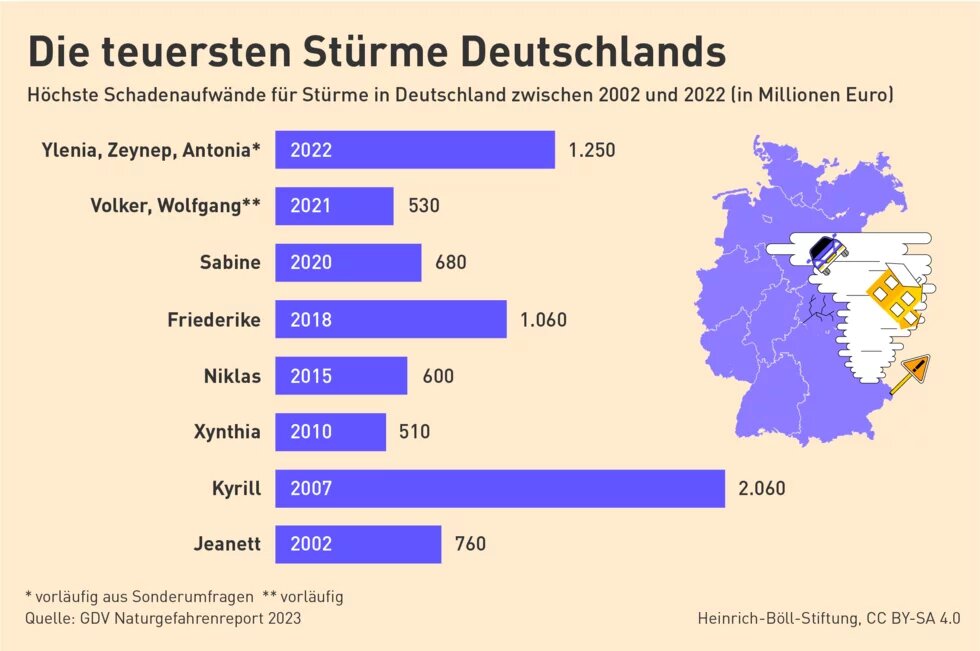

Unbestritten ist: Stürme verursachen den größten Teil der Schäden durch Wetterextreme. Laut der Naturgefahrenbilanz der Versicherer entstanden 2023 in Deutschland Kosten von insgesamt 3,6 Milliarden Euro. Sturm und Hagel sorgten dabei für drei Viertel der Schäden. Das hat mehrere Gründe. Stürme treten jetzt vermehrt im Sommer oder Herbst auf. Da tragen viele Bäume noch ihr Laub und sind anfälliger für Winddruck. Oder die Bäume sind durch Trockenheit bereits geschädigt. Zudem kann der Sturm von Dauerregen begleitet werden, der den Boden aufweicht und die Wurzelverankerung der Bäume lockert.

Auch globale Trends sorgen für steigende Schäden. So verlagern sich tropische Wirbelstürme in Gebiete, die bisher weniger betroffen waren. Zugleich werden immer mehr Flussufer und Küsten bebaut und Schutzsysteme wie Dünen oder Strandwälder geschwächt. Auch der steigende Meeresspiegel sorgt dafür, dass Sturmfluten heute größere Schäden anrichten. Extremwetter wie Wirbelstürme wirken langfristig. Schwere tropische Wirbelstürme können die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes für mehr als ein Jahrzehnt ausbremsen, erklärt Hazem Krichene vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung.

Neben dem Ausbau von Frühwarnsystemen geht es beim Schutz vor Stürmen vor allem um klimaangepasste Gebäude. Dazu gehören verstärkte Außenwände sowie Fenster- und Rolläden. Flachdächer können durch Zusatzgewicht wie beispielsweise Kies, mechanische Befestigung oder Verklebung widerstandsfähiger werden. Gegen abbrechende Äste und entwurzelte Bäume helfen regelmäßige Kontrollen sowie Baumpflege, gerade bei Bäumen, die allein und in Windschneisen stehen. Küsten können durch Aufschüttungen von Sand oder Steinen sowie Buhnen vor zu starker Erosion geschützt werden. Schutzdeiche werden jetzt als „Klimadeiche“ gebaut. Sie sind breiter und flacher, um sie später leichter, wenn nötig, aufstocken zu können.

Stürme werden stärker und ihre verheerenden Auswirkungen machen deutlich, wie wichtig es ist, sowohl präventive Maßnahmen zu ergreifen als auch unsere Infrastruktur anzupassen.