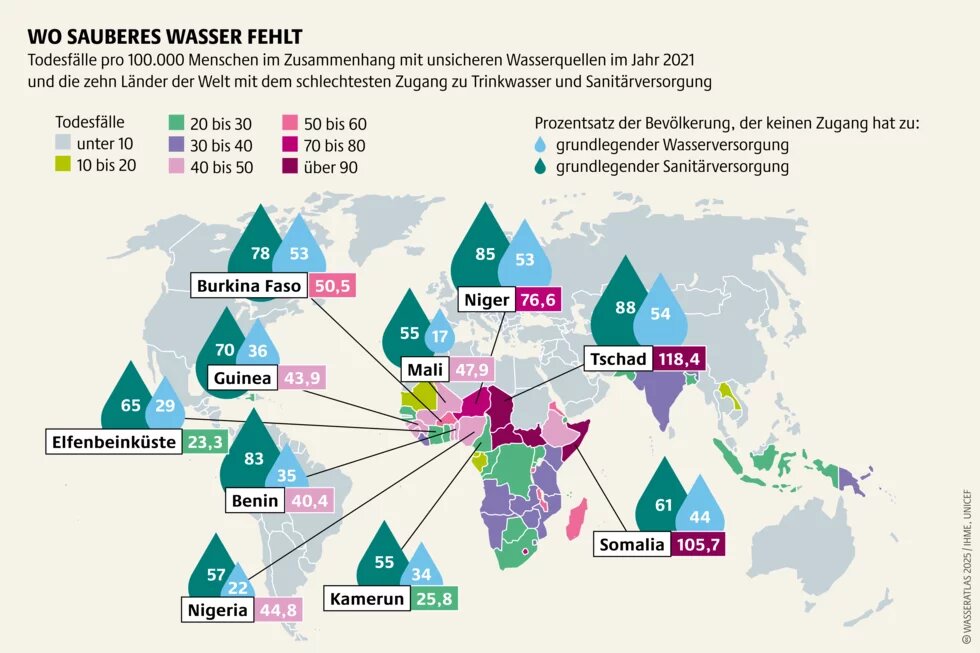

Über ein Viertel der Weltbevölkerung hat keinen sicheren Zugang zu Trinkwasser. Um das zu ändern, erklären die Vereinten Nationen: Wasser ist ein Menschenrecht. Es soll gesundheitlich unbedenklich und für alle Menschen zugänglich sein. Damit solche Appelle nicht versickern, braucht es entschiedenes Handeln der Politik.

Menschenrecht auf Wasser sichern

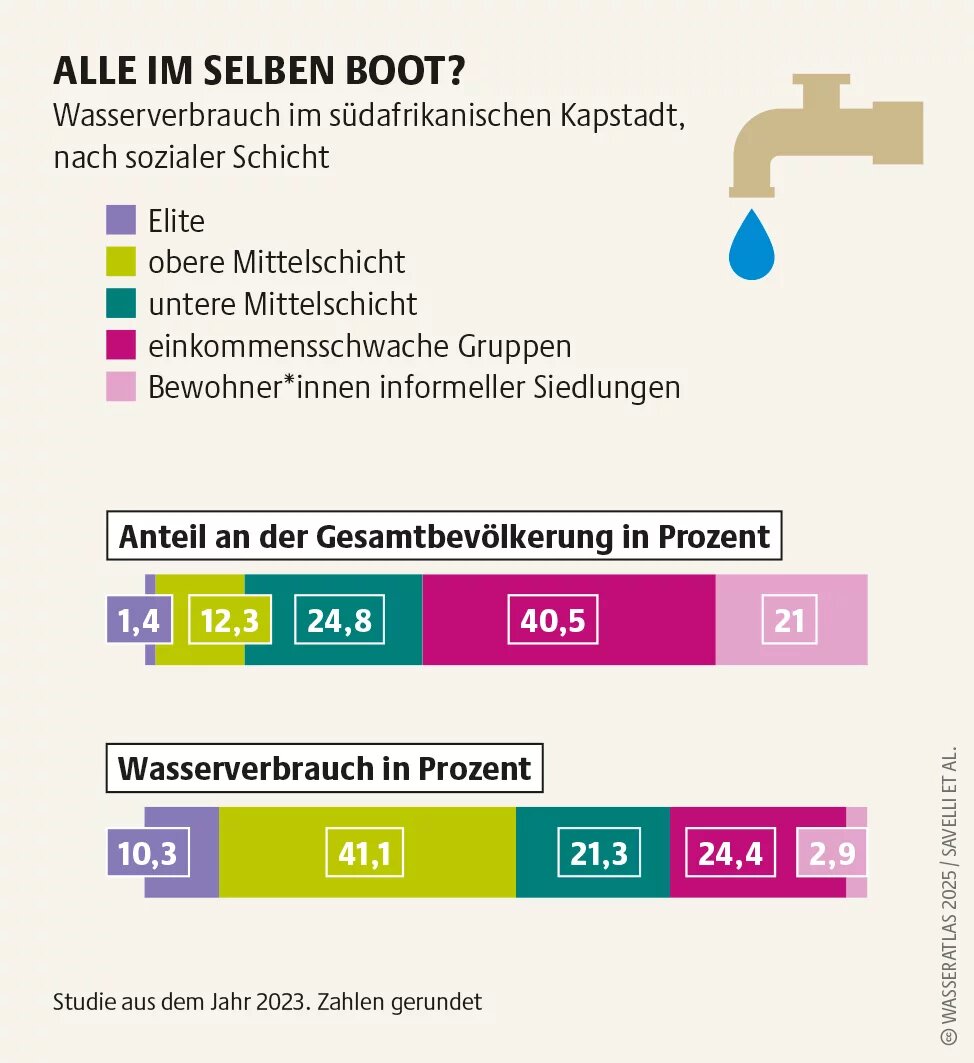

Das Menschenrecht auf Wasser bezieht sich nicht nur auf ausreichend Wasser zum Trinken, sondern umfasst auch Wasser zum Kochen, Putzen, Waschen und für die Körperpflege. Mindestens 50 bis 100 Liter Wasser sollten jedem Menschen pro Tag zur Verfügung stehen, um all diese Bedürfnisse zu befriedigen. Eng mit dem Recht auf Wasser hängt auch das Recht auf eine sanitäre Grundversorgung zusammen. Für viele immer noch Wunschdenken: Rund 3,5 Milliarden Menschen haben nach wie vor keine funktionsfähige Toilette in ihrem Zuhause. Die Ursache dafür ist häufig nicht fehlende Wasserverfügbarkeit – sondern Armut und ungleiche Verteilung.

Recht auf Wasser völkerrechtlich anerkannt

In den letzten Jahrzehnten haben die Rechte auf Wasser und sanitäre Grundversorgung immer mehr völkerrechtliche Anerkennung erhalten. Abgeleitet werden sie aus Artikel 11 und 12 des Sozialpakts der Vereinten Nationen (UN), dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Artikel 11 behandelt das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard und Artikel 12 das Recht auf das höchste erreichbare Maß an körperlicher und geistiger Gesundheit. Auch der Menschenrechtsrat und die Generalversammlung der UN haben beide Rechte anerkannt; ihre Beschlüsse sind zwar nicht bindend, haben aber ein hohes politisches Gewicht. Für den Einzelnen sind völkerrechtlich gewährte Rechte jedoch oft schwer bis gar nicht einklagbar. Umso wichtiger ist eine konkrete Verankerung auf nationaler und internationaler Ebene. In diesem Sinne hat die Europäische Union (EU) ihre Trinkwasserrichtlinie überarbeitet: Nun ist auch auf EU-Ebene explizit ein Recht auf Wasser etabliert. Das soll zum Beispiel vulnerablen Gruppen helfen. In Deutschland betrifft dies vor allem wohnungslose Menschen, deren Zahl die Behörden für das Jahr 2022 mit 262.600 angeben. Erfasst sind sowohl Menschen ohne eigenen Wohnsitz, die vorübergehend bei Bekannten oder in Unterkünften übernachten, als auch Menschen, die dauerhaft auf der Straße leben. Die Dunkelziffer dürfte höher sein. Bei einer Umfrage gaben 20 Prozent der wohnungslosen Menschen an, keinen Zugang zu Leitungswasser zu haben – bei wohnungslosen Menschen ohne Unterkunft waren es sogar 37 Prozent. Trinkwasserspender im öffentlichen Raum können zumindest ein erster Schritt sein, um dieses Problem abzumildern. Ein Drittel der Befragten gab außerdem an, Zugang zu Trinkwasser, aber nicht zu Waschwasser zu haben.

Die Klimakrise erschwert die Umsetzung des Rechts auf Wasser. Das zeigt der aktuelle Bericht des Weltklimarats deutlich: Zwischen 2002 und 2021 waren 1,6 Milliarden Menschen von Überflutungen betroffen. Im gleichen Zeitraum litten 1,4 Milliarden Menschen unter Dürren. Und hierzulande haben die erhöhten Temperaturen dafür gesorgt, dass Grundwasserspiegel sinken – pro Jahr verliert Deutschland mittlerweile 2,5 Kubikkilometer Wasser. Zwar bleibt Deutschland weiterhin ein wasserreiches Land, jedoch sind längst nicht alle Gewässer hierzulande zur Trinkwassergewinnung geeignet. Aktuell wird zum Beispiel an 25,6 Prozent der Grundwasser-Messstellen der EU-Grenzwert von maximal 50 Milligramm Nitrat pro Liter überschritten. Die Stickstoffverbindung gelangt durch landwirtschaftlichen Dünger ins Grundwasser und kann die Gesundheit etwa von Säuglingen gefährden.

EU-Lieferkettengesetz für Wasserschutz

Das Recht auf Wasser erfordert daher mehr, als nur den Zugang zu gewährleisten – auch die Qualität muss langfristig geschützt werden. Ein erheblicher Teil der Weltbevölkerung hat noch immer keinen adäquaten Zugang zu sauberem Wasser; mindestens drei Milliarden Menschen sind auf Wasser angewiesen, dessen Qualität nicht überwacht wird. Mehr als zwei Milliarden Menschen sind dem Risiko krankheitserregender Mikroorganismen im Trinkwasser ausgesetzt. Es ist daher dringend erforderlich, das Thema Wasser auf der internationalen Agenda deutlich höher zu priorisieren. Die UN-Wasserkonferenzen 2026 und 2028 bieten die Möglichkeit, ein verbindliches globales Abkommen zum Schutz der Wasserressourcen auf den Weg zu bringen. Die Textilindustrie verursacht circa 20 Prozent der weltweiten Wasserverschmutzung. Oft produziert sie für den globalen Markt auch in Regionen, die ohnehin bereits unter Wasserknappheit leiden. Ein Beispiel ist die extrem wasserintensive Baumwollproduktion in Indien. Die Herstellung eines Kilogramms Baumwolle verbraucht dort 23.000 Liter Wasser. Mit ihrem neuen Lieferkettengesetz verpflichtet die EU zukünftig europäische Unternehmen ab einer gewissen Größe, am Produktionsort Risiken wie übermäßigen Wasserverbrauch zu identifizieren und einzudämmen. Dies kann beinhalten, dass Unternehmen in die Infrastruktur der Wasseraufbereitung investieren oder ihre Lieferanten anweisen müssen, effizientere Bewässerungstechniken zu verwenden. In Kraft getreten ist das Gesetz 2024 – es bleibt abzuwarten, ob es dazu beitragen kann, entlang globaler Lieferketten Menschenrechte und Umweltstandards zu stärken.

Wie neue Rechtsansätze zu mehr Wasserschutz führen können, zeigt das Beispiel Panama. Ab Herbst 2023 kam es dort zu den größten Protesten im Land seit über drei Jahrzehnten. Zehntausende Menschen demonstrierten mit Streiks und Blockaden für die Schließung der Cobre Panamá, die als größte Kupfermine Zentralamerikas gilt. Rückenwind bekam der Protest dadurch, dass Panama kurz zuvor die Natur als eigenständiges Rechtssubjekt anerkannt hat – als eines der ersten Länder der Welt. Für die Natur sind nun ähnliche Rechte wie für Menschen oder juristische Personen im Gesetz verankert. Mit Verweis darauf hat der Oberste Gerichtshof Panamas nach Ausbruch der Proteste die Schließung der Mine angeordnet: Dem Urteil des Gerichts zufolge verstößt der Weiterbetrieb der Mine gegen die Verfassung, weil sie den Regenwald und damit die Wasserquelle der Region bedroht.