Der Anstieg der Treibhausgase erwärmt Ozeane, schmilzt Eisschilde und begünstigt extreme Wetterereignisse wie Dürre und Hochwasser. Das trifft vor allem jene, die sich am wenigsten schützen können.

Erderwärmung und Wasserkreislauf

Die Erderwärmung beeinflusst den Wasserkreislauf, mit weitreichenden Folgen. So führt der Anstieg der globalen Temperatur zur Erwärmung der Ozeane. Dadurch verändern sich erstens die Wasserzirkulation und damit der Wärmeaustausch; zweitens schmelzen die grönländischen und antarktischen Eisschilde schneller denn je. Das beeinträchtigt wiederum den Wärmefluss an der Meeresoberfläche, da sich durch die Eisschmelze weniger Tiefenwasser bildet, das als Motor des Temperaturaustauschs im Ozean unabdingbar ist. Konkret sorgt die Eisschmelze dafür, dass weniger kaltes Wasser in die Tiefe sinkt und somit der natürliche Kreislauf des Wassers gestört wird. Wasser an der Oberfläche wird stärker erwärmt, was den Anstieg der Meeresspiegel fördert – da warmes Wasser mehr Platz einnimmt als kaltes Wasser und zusätzlich das Schmelzen von Gletschern und Eisschilden beschleunigt.

Klimakrise verändert Wetter und Wasserhaushalt

Aber auch die Luftströmungen sind von der Erderwärmung betroffen; Windströme und die Wege von Stürmen und Niederschlägen verändern sich. Wetterlagen können an Intensität zunehmen. Wenn sich die Oberflächentemperatur der Meere erhöht, können die warmen Luftmassen mehr Wasser aufnehmen – mit jedem Grad Erwärmung erhöht sich die Aufnahmekapazität um 7 Prozent. Die höhere Aufnahme von Feuchtigkeit begünstigt Extremwetter und kann lokal zu Trockenperioden, aber auch Starkregen führen. Die Attributionsforschung, die den Einfluss des menschengemachten Klimawandels auf Extremwetterereignisse untersucht, hat herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit für Starkregen durch die Klimakrise um das 1,2- bis 9-Fache steigt. Fällt Starkregen auf ausgetrocknete Böden, fließt das Wasser vor allem an der Oberfläche ab. In der Folge droht Hochwasser. Auch in Deutschland wirkt sich die Klimakrise gravierend auf den Wasserhaushalt aus. Seit der Jahrtausendwende hat Deutschland eine Wassermenge größer als das Volumen des Bodensees verloren – nämlich 2,5 Kubikkilometer Wasser pro Jahr. Besonders großen Wasserverlust erlebte Deutschland in den Jahren 2018 bis 2020, in denen das Grundwasser historische Tiefstände aufwies. Da Grundwasser nur langsam auf Veränderungen reagiert, sind die Auswirkungen dieser Dürrejahre bis heute noch nicht überall ausgeglichen. Im US-amerikanischen Kalifornien zeigt sich, wohin die Entwicklung gehen kann: Grundwasserstände sind vielerorts schon über 30 Meter gesunken und mehrere Tausend Brunnen versiegt. Doch die Klimakrise verringert nicht nur die verfügbare Wassermenge, sondern beeinträchtigt auch die Wasserqualität. Steigende Temperaturen und sommerlicher Wassermangel begünstigen zum Beispiel das Wachstum von gefährlichen Bakterien wie Blaualgen und Vibrionen. Zusätzlich sinkt der Sauerstoffgehalt, und es verringert sich der Verdünnungseffekt für schädliche Stoffe wie Nitrat im Wasser.

Wasserknappheit in urbanen Zentren

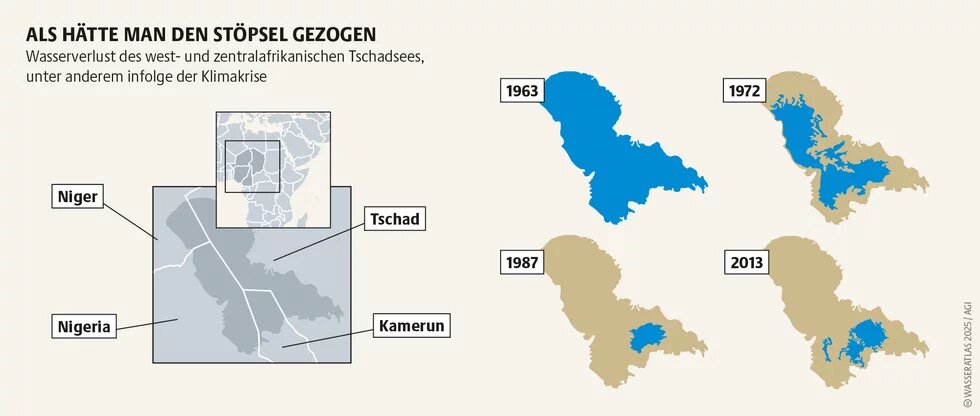

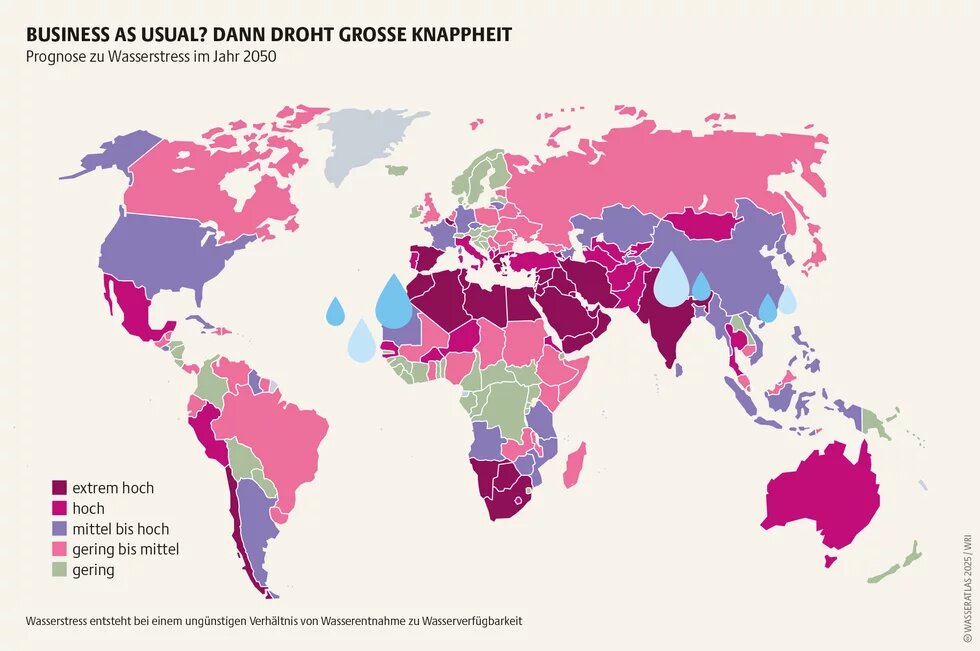

Die globale Klimakrise trifft vor allem jene, die am wenigsten zu ihr beigetragen haben und sich am wenigsten schützen können: Länder mit niedrigen Einkommen und arme Menschen in Ländern mit hohem Einkommen. Als direkte Reaktion flüchten viele Menschen vor der Klimakrise zunächst in städtische Zentren auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen. Dort, wo der Trinkwasserbedarf hauptsächlich durch Grundwasser gedeckt wird, führt der unkontrolliert steigende Wasserverbrauch zu Landsenkungen. Beispiel Jakarta: Pro Jahr sinkt die indonesische Hauptstadt über 20 Zentimeter ab. Große Teile der Stadt befinden sich bereits unter dem Meeresspiegel. Dadurch dringen große Mengen Meerwasser in Grundwasserschichten ein – viele Brunnen werden so unbrauchbar. Auch in Gebirgsregionen wird Wasser wegen wachsender Städte und der Klimakrise knapp, etwa an den westlichen Hängen entlang der Anden. Durch Gletscherschwund und eine höhere Verdunstung verringern sich die nutzbaren Wasservorräte. Auch Seen und Flüsse verlieren durch Übernutzung und längere Trockenperioden deutlich an Wasservolumen. Weil dadurch die Fischbestände zurückgehen und die Lebensgrundlage vieler Fischer*innen und ihrer Familien gefährdet ist, verschärfen sich soziale und politische Probleme.