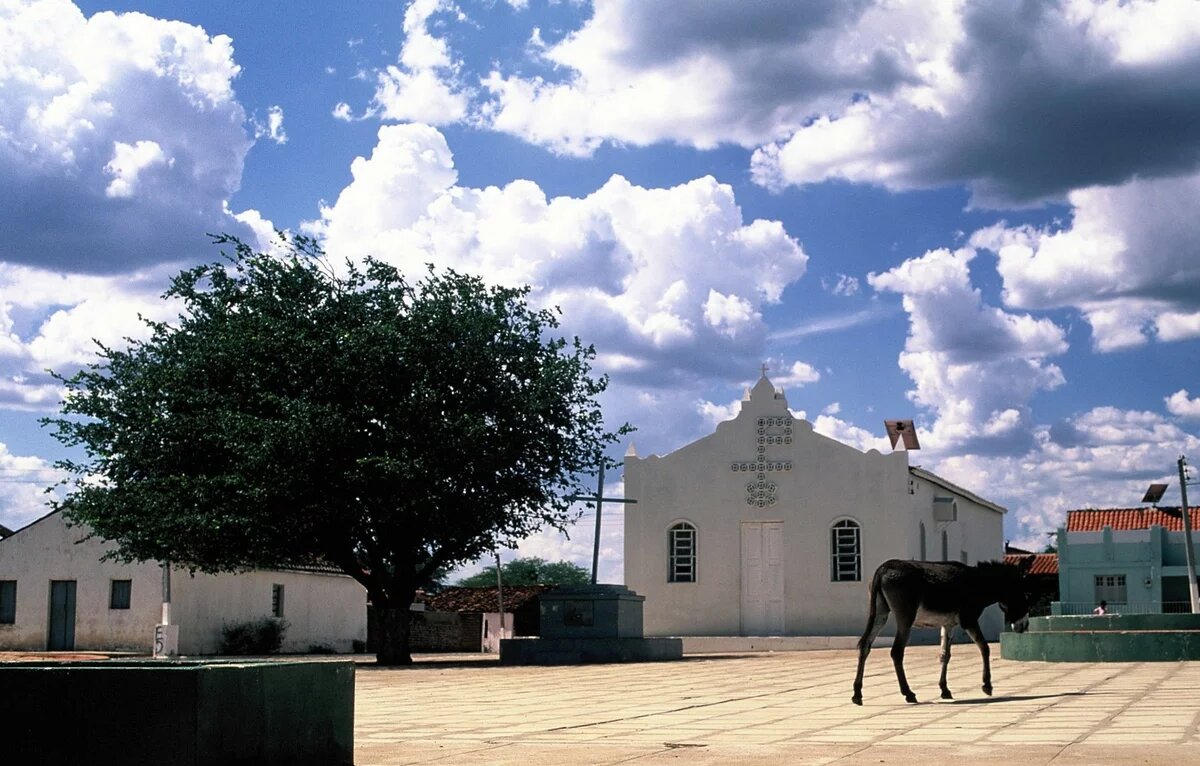

China importiert nicht nur brasilianisches Rindfleisch und Soja, sondern hat auch Interesse an den im Nordosten Brasiliens verbreiteten Eseln, deren Haut der Grundstoff für Gelatine ist, die in der Produktion von Kosmetik verwendet wird. Die freilebenden Tiere werden gefangen und als eine Art Zugabe an China abgegeben.

2019 exportierte Brasilien Waren im Wert von 63 Milliarden US-Dollar nach China - fast 30 Prozent aller brasilianischer Exporte. Ganz oben auf der Liste der exportierten Güter befinden sich neben Rohöl und Eisenerz Sojabohnen sowie Rind- und Hühnerfleisch. Mehr als die Hälfte aller Sojaexporte Brasiliens gingen 2019 nach China. Beim Rindfleisch ist Chinas Anteil geringer (ca. 25 Prozent), doch war mit fast 500.000 Tonnen im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 50 Prozent zu verzeichnen. Der gesamte brasilianische Rindfleischexport belief sich 2019 auf fast zwei Millionen Tonnen.

China bleibt der wichtigste Abnehmer brasilianischer Rohstoffe

Trotz der vom Präsident Bolsonaro mehrmals geäußerten Kritik an Brasiliens Abhängigkeit von China, wurden die Rolle Brasiliens als Rohstoffexporteur und die Handelsbeziehungen zum asiatischen Riesen im ersten Jahr der Regierung Bolsonaro weiter gefestigt. China blieb nach wie vor Brasiliens wichtigster Handelspartner. Obwohl China bereits Interesse an einer Neuverhandlung der Preise angekündigt hat, ist davon auszugehen, dass Fleischproduktion und ihr Export auch 2020 weiter ansteigen werden und das Agrobusiness folgend die geschäftlichen Beziehungen zwischen Brasilien und China auch in Zukunft bestimmen wird.

Brasilianische Esel für asiatische Medizin und Kosmetik

Doch China importiert nicht nur brasilianisches Rindfleisch. Groß ist auch das Interesse an den im Nordosten Brasiliens verbreiteten Eseln, deren Haut der Grundstoff für die Produktion von Ejiao ist – einer Gelatine, die in der asiatischen Medizin und Kosmetik Anwendung findet und 2018 ein Handelsvolumen von 5,5 Mio. US-Dollar erreichte.

Da in China nicht ausreichend Esel produziert werden, um die Nachfrage zu decken, begannen die Unternehmen, Esel in anderen Ländern zu suchen. In Brasilien werden diese Tiere nicht gezüchtet, sondern wild gefangen. Auf diese Weise entstehen kaum Produktionskosten. Die brasilianische Regierung unterzeichnete 2017 ein Abkommen, um dem chinesischen Interesse nachzukommen und die Schlachtung von Eseln zu genehmigen, ohne dabei jedoch Regelungen festzulegen, um ein Aussterben der Tiere zu verhindern.

Die Schlachthöfe planten mit einem Export von 200.000 Eseln pro Jahr

Von 2017 bis 2018 gingen mehr als einhunderttausend geschlachtete Esel durch die Kühlhäuser des Bundesstaates Bahia. Die Schlachthöfe hatten mit einem Export von 200.000 Eseln pro Jahr für den asiatischen Markt geplant. Diese Anzahl hätte zum Ergebnis gehabt, dass die Spezies in weniger als fünf Jahren aus dem brasilianischen Nordosten, wo 90 Prozent der landesweiten Population leben, verschwunden wäre. Deshalb und wegen der Negativschlagzeilen über die Misshandlung von Eseln während des Transports, stoppte die bahianische Justiz die Schlachtung in einem vorläufigen Urteil für etwa ein Jahr.

Durch ein neues Urteil von September 2019 wurde die Schlachtung wieder freigegeben und die betroffenen Unternehmer begannen sich zu organisieren, um mit der von China erwarteten Exportfrequenz mithalten zu können. Für den Fall, dass die Nachfrage und Gewinne Bestand hätten, versprachen sie eine „zukünftige Produktion“ der Esel.

Tierschutzverbände, Forscher/innen und Tiermediziner/innen gehen allerdings nicht davon aus, dass sich eine Zucht etablieren wird und noch weniger davon, dass dies ein besseres Schicksal für diese Tiere wäre, die heute auf den Straßen ausgesetzt werden, weil sie durch Motorräder als Lastentransportmittel ersetzt wurden. Die Exportkette von Eseln ist zum heutigen Zeitpunkt rein extraktiv. Sie werden in der Natur quasi kostenlos gefangen, um nach ihrer Schlachtung dann zu Geld zu werden.

„Vieh oder Geflügel kann man essen, aber Esel doch nicht“

Für die Menschen aus dem Nordosten Brasiliens hat der Esel – jumento oder im Norden auch jegue genannt – einen so hohen persönlichen Wert, dass sie niemals seine Haut oder sein Fleisch als Nebenprodukt oder als Lebensmittel verkaufen würden. Das ist nicht Teil der brasilianischen Kultur und wird von vielen Menschen sogar als Sünde bezeichnet. „Dieses Tier trug Jesus auf seinem Rücken“, sagen die Menschen aus dem Sertão, einer durch das heiße und trockene Klima geprägten Region. Dort passte sich der Esel auch bestens an, als er mit den Kolonisatoren nach Brasilien kam.

„Hab Gnade“, „Ave Maria“ und „heiliger Vater im Himmel“ bekommt man im Sertão zu hören, wenn man davon spricht, einen Esel zu schlachten. Auf dem Markt von Euclides da Cunha, im Bundeststaat Bahia haben viele den Esel in der Vergangenheit noch als Arbeitstier genutzt. „Ich habe schon viel Wasser auf einem Esel transportiert. Gottbewahre, das arme Tier zu schlachten“, sagt die 73-jährige Genival da Oliveira. „Wer ihn schlachtet, muss sich dafür vor Gott verantworten. Vieh oder Geflügel kann man essen, aber Esel doch nicht“, sagt auch Juscelino de Jesus, 44 Jahre, der von Händlern das Angebot bekam, seinen Esel für 20 Real zu verkaufen. Er hat abgelehnt, denn er möchte bis zum Ende für ihn sorgen.

Brasilien braucht eine Strategie

Demnächst muss Brasilien seine Ziele für die Handelsbeziehungen mit China definieren. Das bedeutet auch festzulegen, was man bereit ist aufzugeben und zu überdenken, um große Geschäfte mit dem asiatischen Riesen zu machen. Bisher hatte der Handel mindestens zwei feststellbare negative Auswirkungen: die Esel werden für die Handelsbeziehungen geopfert und die Brasilianer/innen zahlen beim Preis für Rindfleisch drauf, weil ein Großteil davon nach China verschifft wird.

Brasilien braucht eine klare Strategie für den Umgang mit seinem Handelspartner China, meint auch der Diplomat und ehemaliger Botschafter Brasiliens in Washington, Rubens Antônio Barbosa. „Brasilien muss versuchen, Marktnischen im Industriesektor zu finden, denn aktuell stammt der Großteil der nach China exportierten Produkte aus der Landwirtschaft“, so Barbosa. Mit dem Handelsabkommen zwischen China und den USA könnte es zu einem Rückgang brasilianischer Soja- und Mais-Exporte kommen, da China in Zukunft mehr davon aus den USA importieren will.

Eine Handelsstrategie gegenüber China, die den Exportfokus auf Industriegüter statt Rohstoffe legt, würde möglicherweise auch den Eseln im Nordosten des Landes zugutekommen und einen weiteren Populationsschwund durch unkontrollierte Schlachtung verhindern.