Menschenwürdige Arbeit, faire Einkommen und soziale Gerechtigkeit passen auf kein Siegel. (Klein)Bäuer*innen in Lateinamerika nutzen deswegen alternativ partizipative Zertifizierungsformen. Kolumbien, Ecuador, Brasilien, Peru, Bolivien und Argentinien beweisen, dass dies funktioniert.

Um Bio-Nahrungsmittel zu zertifizieren, wird viel kontrolliert und standardisiert. Das ist nicht immer zum Vorteil für (Klein)Bäuer*innen. Agrarökologische Ansätze basieren hingegen auf dezentralen Verfahren: Denn Bäuer*innen und die mit ihnen verbundenen Verbrauchernetzwerke wissen selbst am besten, wie die agrarökologische Herkunft der Lebensmittel überprüft werden kann.

Partizipative Garantiesysteme (PGS, auf Portugiesisch: Sistemas Participativos de Garantia - SPG) entstanden in den 1970er Jahren in Europa. Sie sollten verhindern, dass Landwirt*innen, die keinen Bio-Anbau betrieben, die Bezeichnung „Bio“ beim Verkauf ihrer Produkte nutzen. In den 1990er Jahren kam dann der Wendepunkt: die Zertifizierung sollte durch Dritte erfolgen. Einrichtungen außerhalb der Netzwerke der Landwirt*innen zertifizierten plötzlich – sie gaben fortan die Erlaubnis, Produkte als „Bio“ zu bezeichnen. Die partizipativen Garantiesysteme waren nicht mehr rechtskonform, ihr gemeinschaftlicher und partizipativer Charakter war nicht mehr gern gesehen, Erzeuger*innen und Verbraucher*innen verloren ihre Autonomie.

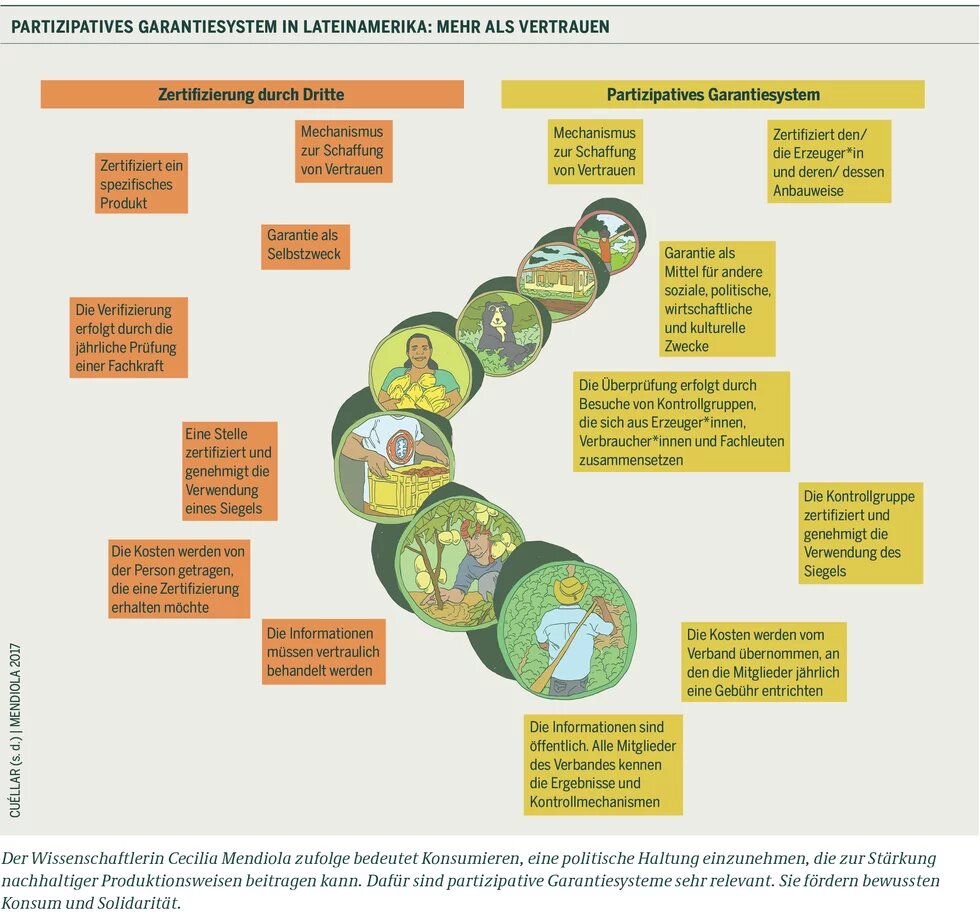

In Lateinamerika sind partizipative Garantiesysteme jedoch ein wichtiges Zertifizierungsinstrument für den Bio-Anbau, der partizipative Aspekt steht im Einklang mit agrarökologischen Konzepten. Diese Art der Zertifizierung setzt eine direkte Beziehung zwischen Erzeuger*innen, Verbraucher*innen und anderen Akteuren der Gemeinschaft voraus, die die Herkunft und die Beschaffenheit der agrarökologischen Produkte gemeinsam überprüfen und dabei als gleichwertige Partner*innen agieren. Auf diese Weise gewährleisten sie, dass Bioprodukte erzeugt, auf den lokalen und regionalen Märkten verkauft und anschließend konsumiert werden. Darüber hinaus teilen sich alle Beteiligten die Zertifizierungskosten.

Das Netzwerk Rede Ecovida in Brasilien ist seit längerem ein Beispiel für diese Form der partizipativen Zertifizierung. Zu den Initiativen, die aus Ecovida hervorgingen, gehört das Netzwerk Povos da Mata. Es wurde im Jahr 2016 akkreditiert. Heute arbeiten darüber 135 zertifizierte Betriebe zusammen. Es ist ein Netzwerk, an dem Nichtregierungsorganisationen, soziale Bewegungen, traditionelle Gemeinschaften, Landlosensiedlungen und staatliche Stellen beteiligt sind. Sie zertifizieren sich gegenseitig die Qualität der von ihnen erzeugten Lebensmittel.

In Ecuador setzte sich das agrarökologische Netzwerk Austro (Red Agroecológica del Austro/RAA) dafür ein, agrarökologische Ansätze auch rechtlich zu verankern und partizipative Garantiesysteme einzuführen. Das Hauptziel dieses Netzwerks ist die agrarökologische Transformation des Ernährungssystems. Im Jahr 2006 erreichte das Netzwerk beispielsweise, dass das Landwirtschaftsministerium beschloss, zukünftig in der Politik zwischen „agrarökologisch“ und „Bio“ zu unterscheiden. Im Netzwerk werden Betriebe stufenweise zertifiziert, sodass (Klein)Bäuer*innen ihre Standards Stück für Stück verbessern können. Diese Form der agrarökologischen Zertifizierung zeigt: Der Weg ist das Ziel.

In Peru hat der Nationale Verband der Bioerzeuger*innen (Asociacón Nacional de Productores Orgánicos/ ANPE-PERU) ein großes Netzwerk geschaffen: Der Verband zählt 32.600 Mitglieder, aus 20 regionalen und 172 lokalen Organisationen. Derzeit gibt es in Peru insgesamt 70.000 zertifizierte Bio-Erzeuger*innen und fast 500.000 Hektar Bio-Anbaufläche.

Auch in Bolivien zeigt sich die Stärke der partizipativen Garantiesysteme in den Andenländern: Im Jahr 2015 wurden 15.814 zertifizierte landwirtschaftliche Betriebe mit einer Fläche von 240.000 Hektar verzeichnet, die 6,44 % der Anbaufläche des Landes innehaben. Es wurden darauf 162.000 Tonnen Lebensmittel erzeugt, was 0,94 % der gesamten landwirtschaftlichen Produktion entspricht. Diese Zahlen sind Ergebnis politischer Anstrengungen: Das Gesetz 3.525 förderte die agrarökologische Produktion und stärkte den Zugang der Bio-Bäuer*innen zu lokalen Märkten. Das Gesetz ermöglichte 7.000 Erzeuger*innen sich weiterzubilden, förderte 17 partizipative Garantiesysteme, gewann weitere 650 agrarökologische Erzeuger*innen und unterstützte nochmal 2.700 Erzeuger*innen beim Übergang vom konventionellen zum agrarökologischen Anbau.

In Kolumbien hat das Netzwerk der agrarökologischen Bauernmärkte des Cauca-Tals (Red de Mercados Agroecológios Campesinos del Valle del Cauca/ REDMAC) ein partizipatives Garantiesystem entwickelt, das heute die Lebensmittel von 154 Erzeugerfamilien aus neun Gemeinden der Region zertifiziert. Das Netzwerk sorgt für den direkten Kontakt zwischen Verbraucher*innen und Erzeuger*innen auf den Märkten, besucht die Betriebe, um die Produktion und die Arbeit vor Ort anzuerkennen.

In Argentinien gründeten im Jahr 2007 (Klein)Bäuer*innen, Verbraucher*innen sowie Vertreter*innen staatlicher Institutionen erstmalig in Bella Vista in der Provinz Corrientes einen Rat für partizipative Zertifizierung agrarökologischer Erzeugnisse. Im Gegensatz zu anderen Initiativen hat sich der Rat entschieden, seine Lebensmittel nicht als „bio“ sondern als „agrarökologische“ Produkte zu vermarkten. Bis 2015 hatte der Rat 15 kleinbäuerliche Betriebe zertifiziert, deren Lebensmittel auf den Tischen von ca. 100 Verbraucher*innen landeten. Seitdem haben sich die Erfahrungen im ganzen Land vervielfacht. Im Jahr 2022 fand das erste nationale Treffen zu partizipativen Garantiesystemen statt, an dem Vertreter*innen n 40 agrarökologischen Betrieben und Organisationen teilnahmen.

Bio-Siegel, die über „Audits“ zertifiziert werden, berücksichtigen – anders als die partizipativen Garantiesysteme – häufig keine Fragen zu menschenwürdiger Arbeit, fairen Einkommen, Sortenvielfalt oder sozialer Gerechtigkeit. Die (Klein)Bäuer*innen scheuen die hohen Kosten der Bio-Zertifizierung, welche die Lebensmittel häufig zu einem Luxusprodukt für die Konsument*innen machen. Dazu erklärt der argentinische Landwirt Joselo Trujillo: „Die agrarökologische Zertifizierung [...] hat einen Bezug zum Leben der Menschen, während Bio sich nur auf das Produkt bezieht. Beim agrarökologischen Ansatz geht es auch um ein freundschaftliches Zusammenleben mit unseren Mitmenschen und um Wohnqualität [...]. Es geht darum, die Menschen zu kennen, die das Gemüse abnehmen, Allianzen zu schließen und die Zahl der Zwischenhändler*innen bei der Vermarktung zu reduzieren, damit der Preis auch für die Verbraucher*innen fair ist.“ Doch all diese Informationen passen nicht auf ein Siegel. Sie lassen sich vor allem im Gespräch, durch Besuche der Betriebe oder bei Weiterbildungen vermitteln. Die partizipativen Garantiesysteme sind meist dort erfolgreich, wo der soziale Zusammenhalt stark ist und wo es bereits Gesprächsformate in den Gemeinden gibt. Soziales Miteinander und eine erfolgreiche Umsetzung agrarökologischer Konzepte sind eng verknüpft.

Übersetzung aus dem Portugiesischen: Barbara Leß-Correia Mesquita

Redaktion: Lateinamerika-Referat und Lena Luig

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Portugiesisch im Agrarökologie-Dossier des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Rio de Janeiro.

Autor*innenkollektiv des lateinamerikanischen Agrarökologie Dossiers

Mitarbeiter*innen der Heinrich-Böll-Stiftung: Ingrid Hausinger (Büro San Salvador, Zentralamerika), Marcelo Montenegro (Büro Rio de Janeiro), Emilia Jomalinis, Joana Simoni, Maureen Santos (zuvor Büro Rio de Janeiro), Dolores Rojas und Jenny Zapata (Büro Mexiko-Stadt); Natalia Orduz Salinas (zuvor Büro Bogotá), Gloria Lilo (zuvor Büro Santiago de Chile), Pablo Arístide (Büro Buenos Aires)

Wissenschaftliche Mitarbeit: Rodica Weitzman, Marcus Vinicius Branco de Assis Vaz, Dulce Espinosa und Luis Bracamontes, Julián Ariza, Irene Mamani Velazco, Henry Picado Cerdas, Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila

Gastautor*innen: Giuseppe Bandeira, Júlia Dolce, Nemo Augusto Moés Côrtes

Quellen und weiterführende Literatur auf Spanisch bzw. Portugiesisch:

- “La certificación de productos orgánicos, caminos y descaminos”. Laércio Meirelles. Semillas n.° 21, Juli 2004.

- Sistemas Participativos de Garantía. Una herramienta clave para la soberanía alimentaria. Eva Torremocha. Mundubat [s. f.].

- Aloísia Rodrigues Hirata y Luiz Carlos Dias Rocha (orgs.) (2020). Sistemas participativos de garantia do Brasil: Histórias e experiências. Pouso Alegre: Ifsul de minas.

- Mauricio Pino Andrade (2017). “Los Sistemas Participativos de Garantía en el Ecuador. Aproximaciones a su desarrollo”. Letras Verdes, Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales, n.° 22, S. 120-145.

- Rede Ecovida de Agroecologia de Brasil.

- “Certificación de productos”. Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú ANPE-PERU.

- Fernando Alvarado et al. (2015). “Perú: Historia del movimiento agroecológico 1980- 2015”. Agroecología Vol. 10, n.° 2. S. 77-84.

- Eduardo López Rosse (2016). “¿Cómo puede medirse la agroecología? Grupo de Evaluación Agroecológica para pequeños productores organizados en Bolivia”. Leisa, Vol. 32, n.° 3, S. 20-22.

- Fundación Agrecol Andes y FAO (2018). Diagnóstico de producción ecológica en Bolivia e identificación de necesidades de capacitación.

- Red de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca – REDMAC.

- María Mercedes Pereda et al (2015). “Los SPG como promotores de la agroecología y soberanía alimentaria la experiencia de Bella Vista - Corrientes - Argentina”. Memorias del V Congreso Latinoamericano de Agroecología. La Plata, Argentina.

- La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) Argentina (2020) “Certificaciones agroecológicas: sin veneno y con justicia social”.

- Cecilia Mendiola (2017). “Consumidores y productores: relaciones basadas en la confianza”. Leisa Vol. 33, n.° 4, S. 5-7.

- Mamen Cuéllar Padilla (s. f.). Los Sistemas Participativos de Garantía ecológica vs. la certificación ecológica por tercera parte: analizando el sinsentido de su no aceptación oficial. Córdoba: Universidad de Córdoba.