Petra Kelly machte aus den normativen Grundlagen ihres Handelns nie einen Hehl. Welche bewussten oder auch unbewussten Elemente einer persönlichen „politischen Theorie“ lassen sich dem Handeln der politischen Person Petra Kelly ablesen?

Politiker bedürfen nicht unbedingt theoretischer Orientierung oder philosophischer Reflexion, um sich im Wettbewerb um Wählerstimmen und Medienaufmerksamkeit zu behaupten. In der Regel genügt es, sich an dem zu orientieren, was ohnehin auf der politischen Bühne geschieht, was Parteikollegen tun und lassen und – vor allem – was die Medien gerade zu honorieren scheinen. Anders dagegen bei Politikern, die die Welt verändern: sie, deren Wirken sich nicht auf die Kollaboration mit einer Machterwerbsgruppe und die Unterstützung bekannter Politikoptionen beschränkt, sondern die es verstehen, Spielfeld und Tagesordnung der Politik nachhaltig umzugestalten – sie folgen einem Kompass eigener Art.

Es ist nicht verwunderlich, dass die politische Biographie Petra Kellys in keine der üblichen Schablonen passt. Die Politikerin Kelly lässt sich schwerlich als entweder „office-seeking“ oder „policy-seeking“ charakterisieren.[1] Wie sie zur weltweiten Etablierung der „grünen“ Agenda beitrug, entzieht sich den Maßstäben des Politikalltags. Es lässt sich auch nicht in den Standardkategorien politikwissenschaftlicher Analyse erklären. Diese Politikerin war ein Unikat: Ihr Leben und Wirken enthielten so wenig „Allgemeines“, dass sie nur mit Rückgriff auf charakteristische Eigenschaften der Person und deren Biographie begreifbar werden.

Der Verweis auf die Besonderheit und Unvergleichbarkeit der Person birgt allerdings ein Risiko. Wenn alles Handeln nur in Persönlichkeitseigenschaften und biographischen Zufällen begründet wäre, bliebe die zutiefst persönliche Leistung der Politikerin ausgeblendet: nämlich ihr auf Wissen, Überlegung und Entscheidung beruhendes Handeln. Erfolgreiches Handeln und Entscheiden setzt Orientierungsleistungen voraus, die nicht beliebiger Art sind, müssen sie doch die Entdeckung sinnvoller und das Aussondern unbrauchbarer Alternativen anleiten. Und sie müssen zuvörderst ein Welt- und Selbstverständnis ermöglichen, das relevante Sachverhalte zu identifizieren und Prioritäten zu setzen erlaubt. Dass neben diesem weltbezogenem Wissen die persönlichen Werthaltungen eine entscheidende Rolle spielen, steht außer Frage. In dieser Hinsicht kam Petra Kelly Mitstreitern wie Biographen entgegen, indem sie aus den normativen Grundlagen ihres Handelns nie einen Hehl machte.

Was die andere, die kognitive Seite ihrer Orientierungen angeht, bestand weniger Transparenz und – zumindest zur Zeit ihres Wirkens – auch weniger Interesse. Denn diese Orientierungen befanden sich im teils verdeckten, teils offenen Widerstreit mit denen anderer politisch Handelnder: in den Regierungszentralen der Welt, im Bundestag, aber auch in der eigenen Partei. Von diesen Orientierungen ist im Folgenden die Rede. Welche bewussten oder auch unbewussten Elemente einer persönlichen „politischen Theorie“ lassen sich dem Handeln der politischen Person Petra Kelly ablesen?

Die Universalistin

Wer Petra Kelly in den frühen achtziger Jahren, sei es als Parteifreund, Politiker oder Journalist, begegnete, war regelmäßig beeindruckt von der Fülle der Themen, zu denen sie sich ad hoc, aber auf der Grundlage reichen Faktenwissens zu äußern verstand. Ihr Themenkatalog umfasste die ganze Palette lebensbedrohender Sachverhalte, die sich dem kritischen Beobachter aufdrängte: die Ökologieproblematik in ihren zahlreichen Erscheinungsformen, die Risiken der militärischen, vor allem atomaren Hochrüstung, die sich in Preissteigerungen und forciertem AKW-Bau manifestierende Energiekrise, das Elend vieler Dritte-Welt-Länder und die Unzulänglichkeit der Entwicklungshilfe, die mit sinkenden Wachstumsraten zunehmende Arbeitslosigkeit, die angesichts der industriellen Nebenfolgen mangelhafte Ausstattung des Gesundheitswesens, die ungleichen Erwerbs- und Partizipationschancen der Frauen und anderes mehr.

Synoptische Problemszenarien dieser Art wurden seit den siebziger Jahren recht häufig entwickelt. Die Veröffentlichungen des Club of Rome (Grenzen des Wachstums, Global 2000), eine Reihe von einflussreichen Büchern umweltbewegter und zivilisationskritischer Autoren und nicht zuletzt spektakuläre Industriekatastrophen mit zahlreichen Opfern (Seveso, Bhopal, Harrisburg) machten die „sozialen“ Kosten des modernen Industriekapitalismus augenfällig. Während Regierungsvertreter bemüht waren, die entsprechenden Sachverhalte und Ereignisse als seltene Ausnahmefälle herunterzuspielen, hatte bei den Betroffenen und einem wachsenden Teil der Bevölkerung eine „alternative“ Problemdeutung Fuß gefasst: dass die Missstände in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen systematische Ursachen in der institutionellen Verfasstheit der Industriegesellschaft haben. Entsprechend dieser Auffassung wurden grundlegende Reformen des politischen Systems, der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Miteinanders diskutiert und gefordert. Grüne und alternative Parteien verschafften den Forderungen unübersehbaren Ausdruck.

In dem lebendigen und alles andere als harmonischen Diskussionsprozess, aus dem sich Programmatik und Profil vieler grüner Parteien speisten, gewann Petra Kelly rasch eine herausgehobene Position. Sieht man von den für ihre Bekanntheit mit entscheidenden Persönlichkeitseigenschaften ab,[2] was für ein Gesamtbild ihres Wirkens unzweckmäßig, aber für den hier interessierenden Zusammenhang umso sinnvoller ist, so sind es mindestens drei Elemente, die Kellys singulären Part im Konzert der grün-alternativen Diskurse kennzeichnen: die Verbindung von radikalen Diagnosen und ideologisch unbelasteten Therapiekonzepten, der Funktionsvorschlag für eine Partei neuen Typs und, last but not least, das kommunikative, auf Aufklärung und Verständigung setzende Konflikt- und Politikverständnis. Diese für die deutschen Grünen in ihrer Frühzeit keineswegs charakteristischen Elemente bilden ein Prinzipiengerüst, das mit Fug und Recht als Kellys „politische Theorie“ tituliert werden darf. Bevor die einzelnen Elemente im Folgenden genauer betrachtet werden, ist noch ein Wort zu den Implikationen des universalistischen Themenkatalogs nachzutragen.

Die als gleichzeitig und gleichgewichtig erlebte Relevanz vieler gravierender Probleme legte es vielen der damals kritisch Engagierten nahe, zumindest im individuellen Begreifen Ordnung und Übersichtlichkeit herzustellen, und zwar in der Weise, dass man nach einer möglichst einfachen gemeinsamen Ursache forschte. Bald wetteiferten die Verfechter konkurrierender Ursachentheorien miteinander. Bevorzugte Kandidaten waren der Kapitalismus, der Industrialismus, der Rationalitätsglaube, das Patriarchat sowie die Zinswirtschaft. Obwohl sich Petra Kelly gewiss nicht scheute, wo immer ein Sachverhalt hinreichend klar war, auch Ross und Reiter zu nennen, wie etwa das Profitstreben der Rüstungsunternehmen und das risikoblinde Sicherheitsverständnis von Militärpolitikern, widerstand sie konsequent der Versuchung, die Komplexität der Welt (und ihrer vielfältigen Missstände) mit einer einzigen Ursachenkategorie in Verbindung zu bringen. Wenn sie vom System sprach – „Das System ist bankrott“ betitelte sie die Einleitung zum Aufsatzband Um Hoffnung kämpfen (Kelly 1983) –, dann meinte sie keineswegs die Gesellschaft oder die Zivilisation „an sich“, sondern die politischen Institutionen.[3]

In einer anderen Hinsicht musste allerdings auch Petra Kelly – und nicht nur die Grünen als Programmpartei – einen Preis für den weiten Horizont der Problemwahrnehmung und Themenkompetenz entrichten. Die schiere Menge der als „Überlebensfragen“ titulierten Themen setzte die Verkünder der schlechten Nachrichten in den Augen mancher gut- oder bösgläubigen Zuhörer in ein unvorteilhaftes Licht. Zumal dann, wenn es versäumt wurde, Prioritäten zu setzen und das besonders Dringliche vom weniger Dringlichen zu trennen (was weniger für Petra Kelly als für manche grüne Programmautoren galt), erschienen die Grünen als bloße Kassandras. Erfahren im Umgang mit Journalisten und den Eigenheiten der medialen Öffentlichkeit vermochte es Petra Kelly in aller Regel, Schwerpunkte zu setzen, statt ihr jeweiliges Gegenüber mit allem zu konfrontieren, was wichtig war.[4] Es versteht sich, dass eine solche, immer wieder aufs Neue zu erbringende Abstraktionsleistung nicht ohne psychische Kosten bleibt: Wer so sehr wie Kelly nach dem Motto lebte „If I don‘t do it, who else will?“ (vgl. Oliver 1984), läuft unweigerlich Gefahr, an die Grenzen seines Handlungsvermögens zu stoßen und an den Restriktionen seiner Umwelt zu verzweifeln.

Heute scheint der grüne Themenuniversalismus der achtziger Jahre einem Politikverständnis gewichen, das auf hinreichend präzisierte Projektvorschläge setzt und aktuellen wie gelegenheitsbedingten Prioritäten Rechnung trägt. Gleichwohl war die umfassende Problemwahrnehmung einst eine wichtige Erfolgsvoraussetzung. Sie ermöglichte das Zusammenführen von sozialen Bewegungen mit unterschiedlichen konkreten Zielen zu einer „postindustriellen Rahmenpartei“ (Raschke 1993). Und nur auf der Basis des von vornherein sehr breit angelegten Programms konnte man letztlich erfolgreich der von Wettbewerbern kolportierten These begegnen, die Grünen seien bloß eine vorübergehend reüssierende „Ein-Punkt-Partei“. Nachdem auch die übergeneralisierte Ursachenhypothese „Der Kapitalismus ist an allem schuld“ vom Kollaps des Realsozialismus desavouiert wurde, unterliegt dem grünen Politikverständnis eine realistische, indes nicht durchgängig hoffnungsfrohe Weltsicht: Wenngleich viele der fortbestehenden und neu hinzugekommenen Übel von den „Faktoren“ Interessenpartikularismus und organisatorischer Eigennutz geprägt zu sein scheinen, gelten die einzelnen Problemkonstellationen nicht mehr als wechselseitig bedingt, sondern auch ohne Rekurs auf eine vermeintliche „Systemlogik“ bearbeitbar (was jedoch nicht heißt, dass das stets rechtzeitig und auf angemessene Weise geschieht).

Kernelemente der „politischen Theorie“ Petra Kellys

Wenn im Folgenden drei charakteristische Elemente im Politikverständnis Petra Kellys hervorgehoben werden, bedeutet das nicht, dass diese ausreichen, um ein zutreffendes Bild der Politikerin zu zeichnen. Sie kennzeichnen aber Kellys Originalität und Wirksamkeit Kellys in prägnanter Weise.

Radikale Analyse in praktischer Absicht

Wo immer Petra Kelly in den frühen achtziger Jahren die politischen Ziele der Grünen propagierte, waren ihre Ausführungen von einer in grünen Diskursen eher ungewöhnlichen Kombination geprägt: der Verbindung einer radikalen, auch extreme Zuspitzung nicht scheuenden Problemdiagnose mit Hinweisen auf praktische, oft sehr konkrete Optionen der Problembearbeitung bzw. alternativen Gestaltung. Um ein Beispiel zu geben: Während sie sich im allgemeinen Teil ihrer Rede vor der Australischen Conservation Foundation auf „(u)nser ganzheitliches ökologisches Verständnis“ beruft und den fälligen „Anstoß zu radikalen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen in der ganzen Welt“ (Kelly 1990: 44) reklamiert, begegnet sie dem konkreten Problem der Abholzung von Regenwäldern mit drei praktischen Forderungen: eine bessere Auswahl der wieder anzupflanzenden Arten, die Kennzeichnung von Produkten aus Tropenholz und eine Verknüpfung von Schuldenerlass und Regenwaldschonung (Kelly 1990: 38f.).[5]

Wie in der Frühzeit der Grünen kaum anders möglich, bilden Schilderung und Analyse akuter Gefahren in Sachen Umweltzerstörung und Rüstungswettlauf stets den Schwerpunkt der Argumentation. Aber anders als die meisten der später als Fundamentalisten etikettierten Radikalkritiker des „Systems“ lässt es Kelly nicht bei der Anklage bewenden. Sie besteht zwar auf einem „Strukturwandel“, der sich grundlegend vom „Krisenmanagement mit kosmetischen Korrekturen“ (Kelly 1983: 22) unterscheidet. Aber ihr ist gleichzeitig bewusst, dass unter den Bürgern der politische Wille zur Änderung der Verhältnisse nur dann wächst, wenn auch Aussicht auf Erfolg besteht.

An diesem Punkt konnte die Differenz im Argumentationsstil von Petra Kelly und den nicht minder radikalen auftretenden Ökosozialisten kaum größer sein. Während jene größten Wert darauf legten, alle Übel dieser Welt als Beleg für die Verwerflichkeit kapitalistischer Produktionsverhältnisse und den Zynismus der Herrschenden zu verbuchen, sah Kelly keine strukturlogischen Verknüpfungen, die zivilisatorische Fortschritte behinderten. Dank ihrer breiten Informationsbasis, die sie während vieler Reisen und mit einem immensen Lektüreaufwand auf dem Laufenden hielt, wusste sie nicht nur um die Unterschiede der institutionellen Ordnungen in dieser Welt, sondern kannte auch viele der mal mehr, mal weniger erfolgreichen Experimente mit praktischen Alternativen: in der Energiepolitik, im naturverträglichen Landbau, in der Eindämmung von Krebsrisiken, in den Instrumenten der Entwicklungspolitik, in der Umstellung der Rüstungsproduktion auf zivile Güter und anderes mehr.

Mit der Verbindung von kritischer Beobachtung und pragmatischen Antworten befindet sich das politische Denken Kellys in Einklang mit dem Erkenntnisstand der „postmodernen“ empirischen Sozialwissenschaften. Diese haben sich von der Vorstellung einer durch einfache Prinzipien und eine einheitliche Entwicklungslogik integrierten Moderne verabschiedet und sich den tatsächlichen „varieties of capitalism“ (z.B. Hall/Soskice 2001) zugewandt. Wesentlicher Teil zeitgenössischer Wissenschaftspraxis ist folglich auch die Erkundung der Grenzen „rationalen“ Entscheidens in Politik und Wirtschaft. Der in rhetorischer Hinsicht verwandte, aber in seinen Erkenntnisgrundlagen sehr verschiedene Fundamentalismus grüner Diskurse blieb dagegen an das Weltbild gebunden, das in der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts entstanden war und – historisch bedingt – der Erfahrung von demokratischer Praxis und liberalen Lebensformen ermangelte. So war diese Linke, wie Petra Kelly konstatierte, „fixiert auf Makrostrukturen“ und unwillig, den Wertewandel mit seinen Auswirkungen auf Lebensstile und Lebensformen zur Kenntnis zu nehmen (Kelly 1983: 25).

Kellys Abneigung, die radikalen, oft von tiefer Skepsis begleiteten Problemanalysen dadurch zu „verifizieren“, dass man alle denkbaren Alternativen und Reformoptionen als unzureichend darstellt, ist inzwischen ein Charakteristikum grüner Reformpolitik geworden. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass es für Petra Kelly ein Qualitätsmerkmal politischer Kritik war, auch und gerade in Überlebensfragen die Möglichkeit von „Eingriffen im Diesseits“[6] aufzuzeigen und selbst kleine, zielführende Schritte als sinnvoll auszuweisen.

Was indes eine Beteiligung der Grünen am Regierungsgeschäft anging, vertrat Petra Kelly eine entschieden ablehnende Position. Die Möglichkeit einer eigenen Rolle bei der Realisierung praktischer Reformschritte schien mit allzu hohen Risiken verbunden. So postuliert sie in dem programmatischen Text „Das System ist bankrott“, dass die Grünen „(i)n den fundamentalen Fragen zur Umwelt, zum Frieden, zur Demokratie, zur Parität zwischen Männern und Frauen und zur Wirtschaft (...) keine Kompromisse eingehen“ könnten (Kelly 1983: 22; Hervorhebung durch den Autor). Auch die in allgemeiner Form erklärte Kooperationsbereitschaft, die einer Charakterisierung der Grünen als Lebensstilreformer und Antiparteienpartei folgt, belegt genau besehen die Ablehnung pragmatischer Bündnisse. Da heißt es: „Die Grünen sind nach wie vor grundsätzlich zur Kooperation bereit, wenn mit dieser Kooperation die lebenswichtigen Fragen der Menschheit gelöst werden können“ (ebd. 25f.; Hervorhebung durch den Autor). Die Botschaft ist unmissverständlich: Während alle Hinweise auf konkrete Alternativen dem Zweck einer Veränderung des politischen Felds, d.h. der Wählererwartungen und der politischen Tagesordnung, dienen, kommt für die Grünen nur dann eine aktive, Politik gestaltende Rolle in Frage, wenn die Identität der Partei gewahrt bleibt.[7]

Die Antiparteienpartei: mehr Wunsch- als Leitbild

Die Rolle, die Petra Kelly den Grünen zugedacht hatte, umschrieb sie mit dem Schlagwort der „Antiparteienpartei“. Damit hob sie auf charakteristische Eigenschaften der neuen Partei ab, die, wenngleich noch nicht in reiner Form präsent, die Identität einer neuen politischen Kraft im Werden ausmachten. Der Begriff der Antiparteienpartei war der Funktionsvorschlag für eine Organisation neuen Typs, die nicht dem Vorbild der existierenden Wettbewerber um Parlamentssitze folgt, sondern eine nach außen ebenso strategiefähige wie intern solidarische, an gemeinsamen Werten orientierte Gemeinschaft bildet. Zwar mochte sie sich notgedrungen der Parteiform bedienen, doch sollten sich sowohl das Innenleben als auch die Formen der Einwirkung auf die gesellschaftliche Umwelt nach eigenen Prinzipien richten. Die mit dem Begriff verbundenen Ideen und Hoffnungen fanden nur ansatzweise realen Ausdruck. Zweieinhalb Jahrzehnte nach dem Einzug der Grünen in den Bundestag und nach sieben Jahren Beteiligung an der Bundesregierung ist offenkundig, dass das Konzept Antiparteienpartei nicht über den Status eines Leitbildvorschlags hinaus gelangte. Die Ursachen sind gleichermaßen „struktureller“ wie „individueller“ Natur.

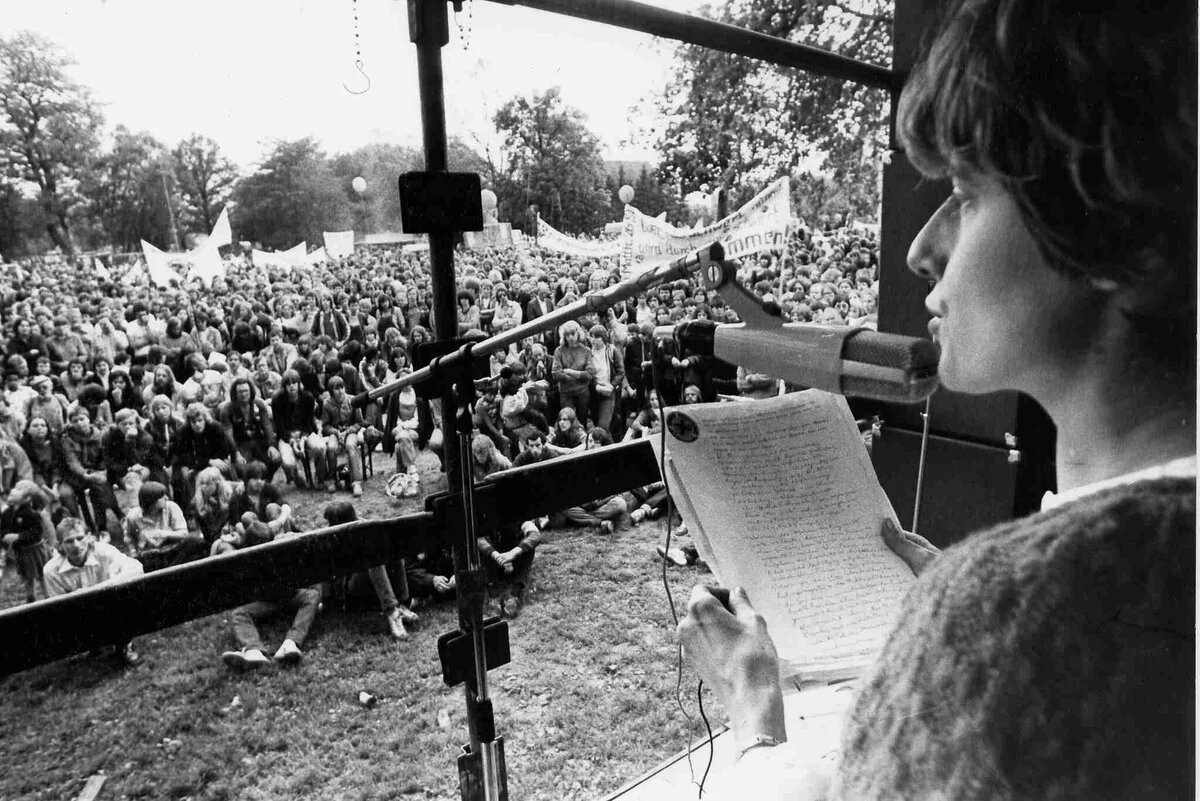

In struktureller Hinsicht beschränkten sich die parlamentarischen Funktionen der Antiparteienpartei auf Aufklärung, Kritik und Mobilisierung. Mit ihrer parlamentarischen Präsenz sollten die Grünen die Fähigkeit demonstrieren, den Versuchungen der Machtbeteiligung zu widerstehen und vor allem durch moralische Integrität gesellschaftlich wirksam zu werden. Es galt, sich „zwischen Moral und Macht zu entscheiden“, „schöpferischen Ungehorsam“ zu praktizieren und „kühne Phantasie mit effizienter Arbeit (zu) verbinden“ (Kelly 1984: 222). Das zielte weniger auf Lerneffekte bei den anderen Parteien als vielmehr auf die Nutzung des Parlaments als Agora, als einen der zentralen Orte von Öffentlichkeit. Hier bestand die Chance, Reputation nicht nur als politischer, sondern als gesellschaftlicher Akteur zu gewinnen. Diesem habe es nicht um reine Wählerstimmen-Maximierung zu gehen: „Das Parlament ist kein Ziel, sondern Teil einer Strategie“ (Kelly 1982a: 31). Angestrebt sei vielmehr eine fruchtbare Wechselwirkung von parlamentarischen und außerparlamentarischen Aktivitäten. Als Antiparteienpartei seien die Grünen „halb Partei und halb Bürgerinitiative“ (Kelly 1983: 26).

Der Auffassung, dass sich die parlamentarische Funktion der Grünen auf der Oppositionsbank erfülle, mochten nicht alle Aktiven folgen. Dagegen sprach eine doppelte Erfahrung: Zum einen krankte das Strategiekonzept an der Nichtberücksichtigung politischer Gegner. Denn diesen verschaffte es die Möglichkeit, die Grünen als verantwortungsscheu und inkompetent darzustellen. Zum zweiten litten Bemühungen, sich dennoch als kompetent auch in praktischen Detailfragen auszuweisen, an einem empfindlichen Glaubwürdigkeitsmangel: Für die konsequenterweise geforderten Reformen wären nicht auch die Grünen, sondern ausschließlich „die Anderen“, d.h. womöglich die Verursacher selbst, zuständig.

Der Selbstbeschränkung auf die Oppositionsrolle mit den Hauptkomponenten Kompromisslosigkeit und Kooperationsverzicht war eine wichtige Funktion auch für das Selbstverständnis und das Innenleben der Partei zugedacht, sollte sie doch den Zusammenhalt der als Wertegemeinschaft gedachten Grünen sichern. Nur indem man auf Abstand zu den Herrschenden ginge und den Versuchungen der Macht widerstünde, ließe sich die kollektive Identität und die Einheit von Zwecken und Mitteln wahren. Es ging Petra Kelly um nicht weniger als den „Zusammenhang zwischen dem Frieden in der Welt und dem Frieden in jedem einzelnen“ (Kelly 1984: 222). Dabei übersah sie, dass die Einnahme einer herausgehobenen politischen Funktion, wie etwa die Übernahme eines Bundestagsmandats, für die jeweiligen Individuen eine je besondere und – entsprechend dem Lebensalter und der Lebenserfahrung – sehr unterschiedliche Bedeutung hat. Was dem Einen der vorbereitende Schritt einer langfristigen Strategie sein mag, ist für die Andere die lange ersehnte Chance, dringend notwendige Veränderungen voranzubringen. (Angesichts der prinzipiell unvorhersehbaren Zukunft ist der langfristig angelegte, aber in seinen Realisierungsbedingungen notwendig unsichere Handlungsplan keineswegs dem gelegenheitsbewussten Handeln überlegen.)

Nach dem ersten Jahr als Bundestagsabgeordnete musste Petra Kelly das Scheitern des Leitbilds der Antiparteienpartei konstatieren. In ihrem Rechenschaftsbericht als Fraktionssprecherin beklagt sie einen eklatanten Mangel an gemeinsamen Überzeugungen und Projekten sowie das weitgehende Fehlen von kollegialer Kooperationsbereitschaft. Ihre Erfahrungen in der recht heterogenen Gruppe der grünen Abgeordneten belegen einerseits die Eigenlogik und den Anpassungsdruck des Parlamentsbetriebs, der an der Mitgliederbasis – vor allem bei den „ganz einfachen, lieben, fleißigen Grünen“ (Kelly 1982a: 34) – Irritationen verursachte. Andererseits litt die stets mit Korrespondenzen und Einladungen überschüttete Abgeordnete Kelly unter der politischen Ineffektivität und der Ineffizienz eines Großteils der Parlamentsarbeit. Hatte sie kurz zuvor als Bundesvorsitzende noch optimistisch formuliert, die „Vielfalt der Flügel bereichert unsere Partei“ (Kelly 1982a: 35), so sieht sie nun die mit nicht unerheblichen Ressourcen und Chancen ausgestattete Fraktion außer Stande, auch nur „die Schwächen und Verkrustungen ihrer eigenen Struktur“ zu diskutieren (Kelly 1984: 220).

Da die Antiparteienpartei weder der realen Verfasstheit der Grünen entsprach noch jemals ein mehrheitlich geteiltes Leitbild der Organisationsentwicklung war, scheint es im Rückblick, als habe Petra Kelly den Begriff in bewusster Absehung von den Schwächen der neuen Partei entwickelt. Die Heterogenität der Strömungen und die Verschiedenartigkeit der individuellen Beteiligungsmotive waren ihr zweifellos vertraut; doch wollte sie sich mit ihnen nicht abfinden. Der heroische Versuch, dem vielbeklagten Zustand ein ideales Organisationsziel entgegenzusetzen, scheiterte exakt an den Faktoren, die er überwinden sollte.

Ob man es nun bedauert oder als trivialen Ausdruck der Lebenswirklichkeit betrachtet: Die Grünen waren und sind keine homogene Gruppe auf der Suche nach alternativen Lebensformen und „einem neuen Lebensstil (...) auch in ihrer eigenen persönlichen Welt“ (Kelly 1983: 24). Die Periode stressvoller interner Diversität, die in Petra Kelly eine ungeduldige Beobachterin besaß, fand ihr Ende weniger durch organisationspolitische Mittel oder ein Abschleifen der unterschiedlichen Politikerfahrungen und Milieuprägungen, sondern vor allem im Zuge der Mitgliederfluktuation, mit der ein schleichender Generationswechsel einhergeht. Als Architektin einer neuartigen politischen Organisationsform wird Petra Kelly folglich kaum in Erinnerung bleiben. Ihren Sonderstatus als weltweit wirksame Ikone der grünen Ideen schmälert das jedoch nicht.

Das produktive Interaktionsverständnis

Um als Katalysator einer die industrialisierte Welt zivilisierenden Entwicklung zu wirken, bedurften die Grünen für Petra Kelly einer neuartigen Definition politischer Praxis. Ihre Überlegungen mündeten in ein dezidiert kommunikatives, auf Gewaltlosigkeit, Respekt und informierte Argumentation gegründetes Politikverständnis. Wenngleich es innerhalb der Grünen zunächst nur periphere Bedeutung hatte, sind allmählich doch einzelne Elemente und speziell das zu Grunde liegende Interaktionsverständnis Gemeingut geworden und prägen heute Selbstverständnis und Erscheinungsbild der Grünen.

Kernstück ist die Auffassung, dass die ethisch anspruchsvollen Ziele nicht durch eine ausschließlich am Endzweck orientierte Wahl der Mittel diskreditiert werden dürfen. Vielmehr müssen Sinn und Ziele des Handelns mit den eingesetzten Mitteln vereinbar sein. Mehr noch: Da in der modernen Gesellschaft nur schwerlich ein Konsens über konkrete Ziele vorausgesetzt werden kann, tun Reformkräfte gut daran, durch die Wahl ihrer Handlungen bzw. Mittel für die von ihnen angestrebten Ziele zu werben. Dabei muss die Mittelwahl nicht notwendig auf das Spektrum des Üblichen und Gewohnten beschränkt sein. Denn ein Erfolgskriterium ist die Chance, öffentliche Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Thema zu lenken. Dafür sind, so lehren es die Erfahrungen sozialer Bewegungen, nicht zuletzt Aktionen des zivilen Ungehorsams geeignet.

Das Konzept des zivilen Ungehorsams als begrenzte Regelverletzung unter Inkaufnahme der damit verbundenen Sanktionen hatte Petra Kelly an der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und anhand des Kampfes gegen den Vietnamkrieg studiert. Sie hatte sich mit den Schriften von Henry David Thoreau, Mahatma Gandhi und Martin Luther King auseinandergesetzt und war zu dem Schluss gekommen, dass die Identität von Zweck und Mitteln eine unhintergehbare Bedingung der Bemühungen um eine bessere Welt ist. Das schloss – gemäß der Regel „die Mittel sollten die Ziele bestimmen und die Ziele die Mittel“ (Kelly 1990: 230) – sowohl die Absage an jede Gewalt ein als auch die Bereitschaft zum persönlichen Risiko. Mehrere Aktionen des zivilen Ungehorsams, die Petra Kelly zusammen mit politischen Freunden nicht nur vor AKW- und Raketenstandorten in Westdeutschland, sondern auch in der DDR und anderenorts unternommen hatte, trugen entscheidend zur Glaubwürdigkeit der Grünen und ihrer Prinzipien bei.

In ihren Ausführungen zur Logik gewaltfreier Aktionen beschäftigt sich Kelly auch mit der Interaktion zwischen Protestierenden und ihrem jeweiligen Gegenüber (Kelly 1983: 35ff.). Sie legt großen Wert auf die Unterscheidung zwischen der sozialen Rolle der Personen, welche die Gegenseite repräsentieren, und den konkreten Individuen, die in ihrer Berufs- oder Amtsträgerrolle niemals ganz aufgehen. Sie nimmt damit eine für politisches Handeln bedeutsame Unterscheidung vor, die damals von vielen (auch manchen professionellen Soziologen) ignoriert wurde, wenn sie glaubten, im unmittelbaren Konflikt gegen gesellschaftliche Strukturen und kapitalistische Produktionsverhältnisse zu stehen. Doch es sind stets Individuen, die eine Konfliktsituation definieren und mit ihrer Handlungs- und Wortwahl über den Ausgang (mit‑)entscheiden, nicht jedoch abstrakte Strukturzwänge oder historische Trends. Kelly war sich sehr bewusst, dass die Möglichkeiten intersubjektiver Verständigung und kognitiver Aufklärung prinzipiell auch eine Chance auf willkommene Situationsänderungen beinhaltet, sei es, dass die Beteiligten ihre Ziele oder Präferenzen revidieren, sei es, dass sie ihre Loyalitäten überprüfen, weil sie sich mit Legitimitätszweifeln und Reputationsverlusten konfrontiert sehen. Erfolgsvoraussetzungen sind neben Gewaltfreiheit und der prinzipiellen Anerkennung der Rechtsordnung (Rucht 1984) auch gute Argumente, Empathie und der Verzicht auf Feindbilder sowie ein Verständnis der Situation als Nichtnullsummenkonflikt. D.h., es ist vermeidbar, „daß es immer Verlierer gibt“ (Kelly 1983: 22, 37).

Die Verpflichtung auf Zweck-Mittel-Identität und Gewaltfreiheit waren unvereinbar mit einer Parteinahme im Konflikt zwischen den hochgerüsteten Militärblöcken, die in den achtziger Jahren ihr Atomwaffenlager erweiterten. Die Stellungnahmen und Interventionen, die Petra Kelly im Rahmen der Initiativen gegen die Nato-Nachrüstung, gegen die Hochrüstung der Sowjetunion und zugunsten der DDR-Friedensbewegung sowie der Gewerkschaft Solidarnosc vornahm, ließ nichts an analytischer Klarheit zu wünschen.[8] Sie stieß allerdings auf den Widerspruch derer, die nur die westliche Rüstung als friedensbedrohend ansahen. Unverständnis erntete der Appell an Gewaltlosigkeit auch von den autonomen Atomkraftgegnern, die sich ihre „revolutionäre Identität“ gern in Straßenschlachten mit der Polizei bestätigen ließen.

Hatten Aktionen zivilen Ungehorsams in der Anfangszeit der Grünen geholfen, Aufmerksamkeit auf Menschenrechtsverletzungen oder gesellschaftliche Konflikte zu lenken, so mangelte es dem daran anknüpfenden Konzept der „sozialen Verteidigung“, wie es unter anderem im Friedensmanifest von 1981 niedergelegt ist, an Überzeugungskraft. Kellys Annahme, „daß hochentwickelte Sozialwesen [wie die bundesdeutsche Gesellschaft, HW] sehr wohl in der Lage sind, sich gegen Aggression und feindliche Übermacht mit nicht-militanten Mitteln zur Wehr zu setzen“ (Kelly 1983: 48), wurde von der Mehrheit der Grünen eher als ein Zeichen der Opposition zur Regierungspolitik unterstützt als aufgrund ehrlicher Überzeugung oder gar sicherheitspolitischen Fachwissens. Die pazifistische Attitüde verflüchtigte sich aber erst Jahre später, als man in die Position praktischer Verantwortung für das Überleben der Zivilbevölkerung im Kosovo gelangt war. Nach mehrjährigen Anti-Terror-Kriegen in Afghanistan und im Irak ist allerdings das Standardkonzept der militärischen Krisenintervention wieder so sehr in Verruf gekommen, dass ein Nachdenken über gewaltfreie Alternativen angebracht scheint. Die konkreten Schwierigkeiten ihrer Umsetzung sind dennoch geblieben: erstens die unterschiedlichen Meinungen und Werthaltungen in der Bevölkerung, zu deren Überwindung es wohl einer kompletten „Kulturrevolution“ bedarf (Ebert 2006), und zweitens die auf 70 bis 100 Jahre geschätzte Übergangsperiode (Sternstein 2006).

In den Anfangsjahren der Grünen, als Petra Kelly Sprecherin der Partei und bald darauf der ersten Bundestagsfraktion war, profitierte das Image der Grünen erheblich von ihrem politischen Talent und dem ihr eigenen Politikverständnis. Während die wenig integrierte „Rahmenpartei“ in Wirklichkeit von heftigen Flügelkämpfen erschüttert war, verkörperte Petra Kelly das Aushängeschild einer frischen politischen Kraft von umfassendem Problembewusstsein, wohlinformiert über die Optionen alternativer Politik und unzweideutig den Prinzipien der Gewaltfreiheit, Nachhaltigkeit und egalitären Partizipation verpflichtet. Ihre Abneigung gegen alle überlieferten Ideologien, ihr Beharren auf unteilbaren Menschenrechten und ihre strikte Weigerung, im Ost-West-Konflikt Partei zu ergreifen, verliehen den Grünen ihre bis heute anhaltende Reputation. Daraus haben alle Teile der Partei, auch Kellys innerparteiliche Gegner, Nutzen gezogen.

Vergleicht man die 1990 herausgebrachte mit der 1983 erschienenen Aufsatzsammlung Kellys, fällt auf, dass sie in der zweiten Hälfte der 80er Jahre kaum mehr über machbare politische Alternativen sprach, sondern ihre Aufmerksamkeit vor allem den Gefahren von Rüstung und Atomkraft sowie den Menschenrechtsverletzungen widmete. Es liegt nahe, darin eine durch die Professionalisierung der Parlamentsarbeit ermöglichte Arbeitsteilung zu erkennen, vielleicht aber auch eine als notwendig empfundene Schwerpunktsetzung zugunsten dessen, was bedrohlicher zu sein schien als Umweltqualität und soziale Sicherheit in einem der reichsten Länder der Erde.

Mit ihrer Rolle als internationale Botschafterin nicht nur der deutschen Grünen, sondern der grünen Antworten auf die Überlebensfragen der Zeit, war die Person Petra Kelly schon früh in eine Außenseiterrolle geraten. Die Fülle ihrer weltweiten Engagements, ihr jedes Normalmaß übersteigendes Arbeitspensum und die von ihr vermittelte Allgegenwart der schlimmsten Weltübel haben nicht wenige Parteifreunde überfordert. Da sie nur über einen Teil der ihrer Sonderrolle angemessenen Ressourcen verfügte, war sie weitaus stärker als andere von dem Grundproblem betroffen, das die Grünen der achtziger Jahre belastete: der mangelnden Vereinbarkeit zwischen den basisdemokratischen, von Misstrauen geprägten Legitimitätsvorstellungen einerseits und den Geboten einer effizienten Partei- und Sachpolitik andererseits (Raschke 1993: 33ff.).

Nachdem die Grünen am Ende der neunziger Jahre die Konkurrenz zweier sich gegenseitig ausschließender Politikkonzepte, Fundamentalopposition und Reformen per Regierungsbeteiligung, überwanden und aus dem Parteiensystem des wiedervereinigten Deutschlands nicht wegzudenken sind, ist das ambivalente Verhältnis zu ihrer weltweit prominentesten Repräsentantin überdeutlich. Auf der einen Seite anerkennen sie den gewaltigen Beitrag, den die Namensgeberin der Bonner Petra-Kelly-Allee zum Aufstieg der Partei geleistet hat.[9] Auf der anderen Seite haben sie seit längerem die Radikalität der Problemdiagnosen den parlamentarischen Gepflogenheiten angepasst und den hypertrophen Anspruch aufgegeben, „eine Gegenmacht für eine zivile Gesellschaft zu mobilisieren“ (Kelly 1990: 15). Doch paradoxerweise haben sie sich damit nicht nur dem weniger aufgeregten Problemverständnis des Großteils ihrer Wählerschaft angenähert, sondern auch dem kommunikativen Politikverständnis von Petra Kelly. Diesem zufolge ist allemal sukzessiver Fortschritt möglich, sofern man vermeidet, alle Konflikte als Nullsummenspiel zu konzipieren. Stattdessen gilt es, Argumenten und Kooperation Vorrang gegenüber Feindbildern und vermeintlichen Strukturnotwendigkeiten zu geben und sich von pragmatischem Gelegenheitsbewusstsein statt scheinradikalem Maximalismus leiten zu lassen.

Als Spezialistin für universales Problembewusstsein konnte Petra Kelly der zuletzt genannten Bedingung wenig abgewinnen. Sie litt bis zu ihrem tragischen Ende unter dem Dualismus, der den Anfang der Grünen ermöglichte und gleichzeitig belastete, nämlich zwei selbst gestellten Aufgaben zu genügen: zum einen alle Übel dieser Welt zu registrieren und, zum anderen, obwohl selbst nur ein schwacher unter vielen schwachen Akteuren, ihre prinzipielle Überwindbarkeit zu reklamieren. Weil es aufgrund der Komplexität der realen Welt kein konsistentes, beide Aufgaben abdeckendes Wissen geben kann, gibt es nur die Alternativen, den stressvollen Spagat auszuhalten oder sich von einer der beiden Aufgaben zu verabschieden. Die Grünen als kollektiver Akteur haben zuerst den Spagat unter beträchtlichen Schmerzen praktiziert und sich dann für eine Politik der realen Optionen entschieden. Petra Kelly, die oft allein kämpfende und zuletzt sehr einsame Politikerin, versuchte, den Spagat durchzustehen, und neigte gegen Ende eher der anderen Seite zu. So verkörpern beide, Partei und Person, den schmerzenden Umstand, dass die enorme Komplexität dieser Welt das Aufkommen von Akteuren behindert, die sowohl über eine konsistente Wissensbasis verfügen als auch die Motivation für gelegenheitsbewusste, praktikable Eingriffe zu mobilisieren verstehen (Wiesenthal 1995). Anspruchsvolle Politik muss sich wohl mit den inhärenten Unzulänglichkeiten von „multiple selves“ abfinden.

Literatur und Fußnoten

Ebert, Theodor (2006): Sicherheitspolitische Herausforderungen: Für eine basisdemokratische, ökologische und soziale Politik mit gewaltfreien Mitteln. In: Barbara Müller/Christine Schweitzer (Hg.): Zur Aktualität von sozialer Verteidigung. Osnabrück, S. 25-42.

Falkenberg, Gabriel/Heiner Kersting (Hg.) (1985): Eingriffe im Diesseits. Essen.

Hall, Peter A./David Soskice (2001): Varieties of Capitalism. Oxford.

Kelly, Petra K. (1982a): „Wir müssen die Etablierten entblößen, wo wir können“. SPIEGEL-Gespräch mit Jörg R. Mettke/Hans-Dieter Degler. In: Jörg R. Mettke (Hg.): Die Grünen – Regierungspartner von morgen? Reinbek, S. 26-35.

Kelly, Petra K. (1982b): Das System ist bankrott – die neue Kraft muß her. In: Petra K. Kelly/Jo Leinen (Hg.): Prinzip Leben. Ökopax – die neue Kraft. Berlin, S. 124-139.

Kelly, Petra K. (1983): Um Hoffnung kämpfen. Gewaltfrei in eine grüne Zukunft. Bornheim-Merten.

Kelly, Petra K. (1984): Beitrag zum Rechenschaftsbericht der Fraktion DIE GRÜNEN IM BUNDESTAG. Das erste Jahr im Bundestag! Abgedruckt in: Monika Sperr (1985): Petra K. Kelly – Politikerin aus Betroffenheit. Reinbek, S. 217-239.

Kelly, Petra K. (1990): Mit dem Herzen denken. Texte für eine glaubwürdige Politik. München.

Oliver, Pamela (1984): „If You Don't Do It, Nobody Else Will“. Active and Token Contributors to Local Collective Action. American Sociological Review 49, S. 601-610.

Raschke, Joachim (1993): Die Grünen. Wie sie wurden, was sie sind. Köln.

Rucht, Dieter (1984): Recht auf Widerstand? Aktualität, Legitimität und Grenzen „zivilen Ungehorsams“. In: Bernd Guggenberger/Claus Offe (Hg.), An den Grenzen der Mehrheitsdemokratie. Opladen, S. 254-281.

Sperr, Monika (1985): Petra K. Kelly – Politikerin aus Betroffenheit. Reinbek.

Sternstein, Wolfgang (2006): Durch gewaltfreie Aktion in innenpolitischen Konflikten zur Sozialen Verteidigung, in: Barbara Müller/Christine Schweitzer (Hg.): Zur Aktualität von sozialer Verteidigung. Osnabrück, S. 81-88.

Wiesenthal, Helmut (1993): Akteurkompetenz im Organisationsdilemma. Berliner Journal für Soziologie 3 (1), S. 3-18.

[1] Diese Unterscheidung beruht auf der Beobachtung, dass es unterschiedlicher Strategien bedarf, um politische Macht zu erlangen respektive ein politisches Thema zu befördern.

[2] Vgl. Sperr (1985).

[3] Dem entspricht der anschließende Appell „eine neue Kraft muss her“ (Kelly 1982b:129).

[4] Ihr gleichwohl umfassendes Problemverständnis belegen u.a. mehrere programmatische Texte sowie der Offene Brief an den SPD-Vorsitzenden Willy Brandt vom 5.11.1982 (in Kelly 1983: 178-205).

[5] Wenn es allerdings um die Umschreibung des Endziels wünschenswerter Veränderungen ging, schien pragmatische Bescheidenheit nicht angebracht. So sei das Ziel, das man letztlich anstrebe, „eine Form von ökologisch-selbstverwaltetem emanzipativem Sozialismus – den gab’s bisher historisch noch nicht“ (Kelly 1982a: 35).

[6] So der Titel eines Aufsatzbandes zum Streit über Fundamentalopposition und Realpolitik (Falkenberg/Kersting 1985).

[7] Das bekräftigte Kelly noch 1990 in einer heftigen Kritik an grünen Realpolitiker/inne/n (Kelly 1990: 14f.).

[8] Kelly ersparte so dem Großteil der Friedensbewegung das Image einer prosowjetischen Kampagne: „Ich glaube, daß meine Worte als eine rationale DDR-Kritik verstanden werden können und daß sie unterschieden werden von einem irrationalen Antikommunismus“ (Kelly 1983: 94).

[9] Zur Erinnerung an Petra Kelly wurde im April 2006 ein Teilstück der Bonner Franz-Josef-Strauß-Allee in Petra-Kelly-Allee umbenannt (http://de.wikipedia.org/wiki/Petra_Kelly).