Kriegsparteien vertreiben Menschen von ihrem Land, töten Vieh und zerstören Felder. Konflikte sind eine der Hauptursachen für Hunger. Bisweilen ist der fehlende Zugang zu Lebensmitteln aber auch Auslöser für Konflikte.

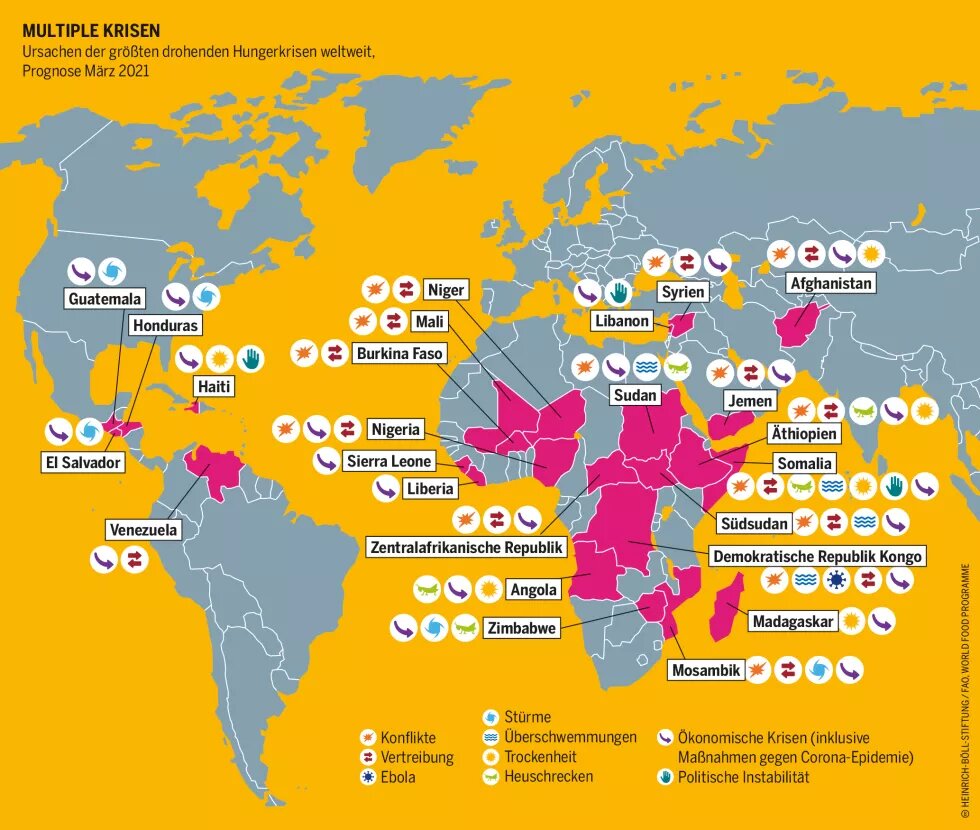

Gewaltsame Konflikte sind weltweit eine der Hauptursachen für Unterernährung. Im Jahr 2019 waren Konflikte Auslöser für sechs der zehn schlimmsten Ernährungskrisen. Und alle Länder, in denen im Jahr 2020 eine Hungersnot herrschte, waren von gewaltsamen Konflikten betroffen. In Afrika waren das der Sudan, Äthiopien, Südsudan, Nigeria, Kongo, die Demokratische Republik Kongo und Burkina-Faso, im Mittleren Osten der Jemen, Irak, Palästina und Syrien, in Zentralasien Afghanistan sowie die Konflikt-Regionen in Bangladesch und Pakistan.

Während die meisten Länder seit 25 Jahren Fortschritte dabei erzielt haben, Hunger und Unterernährung zu verringern, stagnierte die Lage in den von Konflikten betroffenen Ländern. Zum Teil hat sich die Situation der dortigen Bevölkerung sogar verschlechtert. Dies ist besorgniserregend, weil die Zahl der Konflikte weltweit zunimmt.

Bürgerkriege und interne Konflikte spielen dabei eine größere Rolle als zwischenstaatliche Konflikte. Mehr als die Hälfte der von Kriegen oder Bürgerkriegen betroffenen Bevölkerung lebt in ländlichen Regionen. Damit beeinflussen Konflikte alle Aspekte der Landwirtschaft, von der Produktion über die Vermarktung bis hin zu ländlichen Dienstleistungen. Konflikte haben sowohl unmittelbare als auch langfristige Folgen für die Landwirtschaft und damit für die Ernährungssituation der Bevölkerung.

In Konfliktregionen werden Felder zerstört, Tiere geraubt oder Menschen von ihrem Land vertrieben. Das Beispiel der Zentralafrikanischen Republik zeigt mögliche langfristige Folgen: 2013 entfachten bewaffnete Milizen und Rebellengruppen einen Bürgerkrieg, der bis heute andauert. Bereits im Jahr 2015 lag die Getreideproduktion mit rund 128.000 Tonnen 70 Prozent unter dem Niveau der Getreideproduktion vor dem Konflikt, 2018 wurde mit rund 134.000 Tonnen nur unwesentlich mehr geerntet.

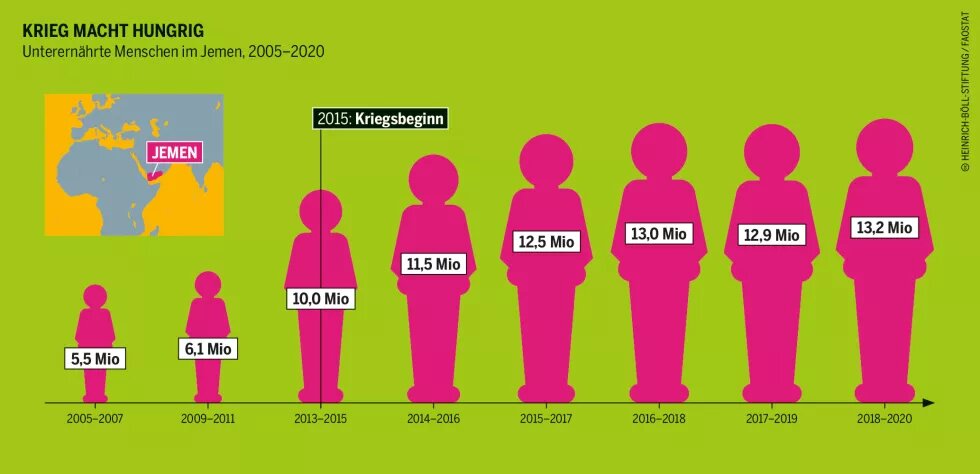

Die Art und Weise, wie sich Konflikte auf die Ernährungssicherheit und die Landwirtschaft auswirken, unterscheidet sich je nach der Situation vor Ort. Die Auswirkungen von Konflikten können direkt und sogar als militärische Strategie oder Kriegstaktik beabsichtigt sein. Dies ist beispielsweise im Jemen oder in der äthiopischen Region Tigray der Fall.

Produktive Infrastruktur und Vieh werden dort gezielt angegriffen, die Bevölkerung wird belagert, in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt und ausgehungert. In anderen Konflikten ist Hunger eine unbeabsichtigte, aber strukturelle Folge des Krieges, wenn Konflikte etwa zu Vertreibungen führen, die Lebensgrundlagen, Nahrungsmittelsysteme und Märkte zerstören. Dies führt zu höheren Lebensmittelpreisen oder geringerer Kaufkraft der Haushalte.

Besonders bedrohlich wird die Situation von Menschen, die durch Krieg von ihrem Land oder aus ihrem Zuhause vertrieben werden. Vertriebene gehören zu den am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen der Welt und sind häufig von Ernährungsunsicherheit und Unterernährung betroffen. Schätzungsweise 80 Prozent der durch Konflikte vertriebenen Menschen leben in Ländern, in denen sich die Bevölkerung in Teilen nur mit Mühe ausreichend ernähren kann. Die Zahl der Menschen, die aufgrund von Konflikten und Gewalt vertrieben wurden, ist seit 2011 kontinuierlich gestiegen. Ende 2019 erreichte sie einen Rekordwert von 79,5 Millionen Menschen. Das waren fast doppelt so viele wie im Jahr 2010.

Vertriebene Menschen können kein Land mehr bestellen, finden kaum Arbeit und haben damit so gut wie keine Möglichkeit, selbst für ihre Lebensgrundlagen zu sorgen. Sie sind, häufig jahrelang, auf die Hilfe von Staaten oder Hilfsorganisationen angewiesen. Ihre Lage verschlechtert sich erheblich durch die steigenden Lebensmittelpreise weltweit. Vielerorts haben die Preise inzwischen ein ähnliches Niveau wie während der Ernährungskrise 2008/2009 erreicht. Hunger kann aber auch zur Entstehung von Konflikten beitragen, etwa über den Zugang zu Land und Wasser.

Ein Beispiel ist die witterungsbedingte Änderung von Wanderungsrouten von Hirten in Ostafrika, beispielsweise in den Dürrejahren 2015 bis 2017. Steigende Nahrungsmittelpreise können zudem dazu führen, dass der Staat als ungerecht wahrgenommen wird, etwa, wenn ausreichend Lebensmittel vorhanden sind, Arme aber nicht genug Einkommen besitzen, um welche zu kaufen. Die Brotaufstände des Jahres 2008 etwa in Ägypten, Haiti, Indonesien, Burkina Faso oder Kamerun sind Beispiele dafür.

Es ist nicht alleine und vorrangig eine Frage der Produktion von Nahrungsmitteln, den Hunger zu bekämpfen. Hungernde Menschen müssen Zugang zu gesunden Nahrungsmitteln haben. Sie sind dafür auf ein Umfeld angewiesen, in dem sie das nötige Einkommen erwirtschaften oder selbst Lebensmittel produzieren können und in dem sie für den Notfall sozial abgesichert sind. Konflikte zerstören oder untergraben die Grundlage einer solchen langfristigen, auf Ernährungssicherheit abzielenden Strategie.