Dorfbewohner*innen und eine Gruppe von Wissenschaftler*innen, nahmen die Dekontaminierung ihres Landstrichs selbst in die Hand, um der Verunsicherung durch die nach der Nuklearkatastrophe verbliebenen Radioaktivität entgegenzutreten. Die Regierung findet keine effektiven Lösungen.

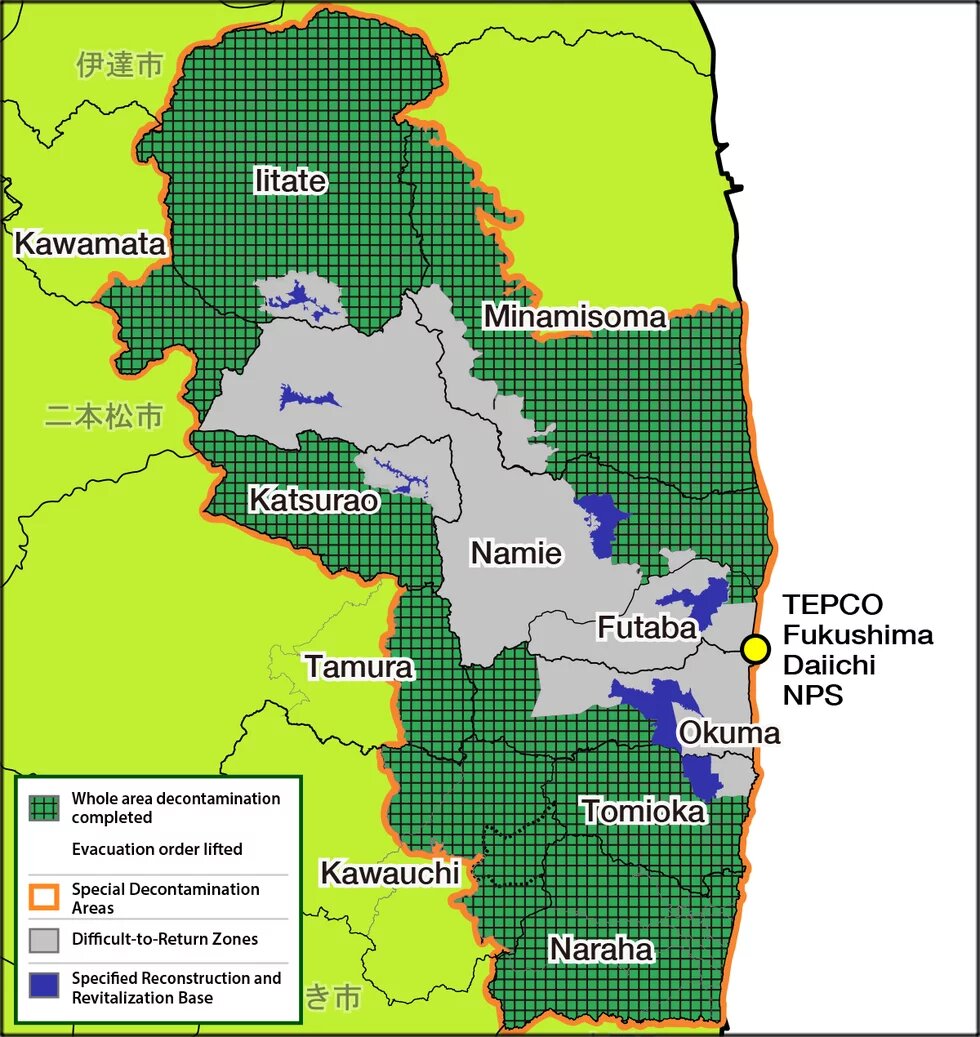

Das Dorf Iitate liegt im Abukuma-Gebirge in der Präfektur Fukushima, 50 Kilometer nordwestlich des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi. Drei Viertel des Dorfes liegen in einem Waldgebiet in mittlerer Höhenlage von 450 Metern. In Iitate lebten 6.000 Menschen, die sich über ein 250 Quadratkilometer großes gebirgiges, bewaldetes Gelände verteilten. Für ihren Lebensunterhalt bauten die Dorfbewohner*innen Reis, Gemüse und Blumen an und züchteten zudem Rinder für den Fleisch- und Milchbedarf. Anfang April 2011 erließ die japanische Regierung einen Evakuierungsbefehl für das gesamte Dorf, bis schließlich das Umweltministerium verkündete, dass Iitate „dekontaminiert“ sei und die Dorfbewohner*innen 2017 „gefahrlos“ wieder zurückkehren könnten.

Vor meinem ersten Besuch im Sommer 2015 hatte ich gedacht, Iitate würde den Geisterstädten in der Nähe von Tschernobyl gleichen, wo die Rückkehrer ein riskantes Leben in Unsicherheit erwartet hatte. Am 9. Februar 2020 jedoch besuchte Japans Umweltminister ein Versuchsgewächshaus, in dem verseuchte Erde für den Blumenanbau verwendet worden war. Auch traf er sich im renovierten Rathaus von Iitate mit einer Gruppe von Dorfbewohner*innen und hörte sich an, was sie über ihre „Hoffnung auf eine Rückkehr in die Heimat“ berichteten. Neun Jahre nach der Nuklearkatastrophe versucht die japanische Regierung zu demonstrieren, dass alle zuvor evakuierten Gebiete nunmehr dekontaminiert seien und die Menschen ungefährdet ihr Leben in ihren einst verlassenen Häusern wieder aufzunehmen könnten.

Umweltschützer*innen und Atomkraftgegner*innen sehen das anders. Lokale Gruppen und internationale Nichtregierungsorganisationen wie Friends of the Earth Japan und Greenpeace haben Beobachtungsstudien durchgeführt, um über Gefahrenherde zu berichten. Sie äußerten massive Bedenken gegen den Vorschlag des Umweltministers, schwach verstrahltes Erdreich in der Landwirtschaft und beim Bau öffentlicher Einrichtungen „wiederzuverwerten“. Ein Greenpeace-Aktivist sagte mir: „Die im Wald [von Iitate] noch vorhandene Strahlung ist so hoch, dass es verboten werden sollte, ihn zu betreten. Menschen, die zurückkehren, leben wie im Gefängnis, weil sie sich nur in ihren Häusern aufhalten können“. Entgegen der offiziellen Propaganda behaupteten die Aktivist*innen, die verbleibende Strahlung habe nach wie vor ein gefährliches Niveau und ihre Ausbreitung setze Menschen täglich neuen Risiken aus; nach Iitate zurückzukehren, sei daher nicht sicher.

Wie diese Aktivist*innen befand auch ich während meiner Feldforschung in Iitate bis zum Sommer 2017 die Dekontaminierungsarbeiten der Regierung lückenhaft und unzulänglich. Doch nachdem ich Herrn Muneo und andere Mitglieder der Nichtregierungsorganisation „Resurrection of Fukushima“ (im Folgenden RoF) begleitet hatte, wurde für mich vorstellbar, dass ein neues normales Leben möglich ist – mit Hilfe von Technologien, die zur ökologischen Dekontaminierung der geschädigten Landschaft herangezogen werden und Methoden liefern, mit denen man mit dem Gefühl der Unsicherheit und Ungewissheit zurechtkommen kann, und zwar mit präzisem Wissen um die durch die Strahleneinwirkung veränderten Ökosysteme.

In diesem Beitrag erzähle ich die Geschichte von Herrn Muneo, meinem Gastgeber und einem der ersten Rückkehrer, der dank der Zusammenarbeit mit der RoF seine landwirtschaftliche Tätigkeit wieder aufgenommen hat. Ich habe bestimmt nicht die Absicht, die Fähigkeiten einfacher Leute zur Bewältigung einer Katastrophe wie dem nuklearen Fallout überzubewerten; dennoch könnten wir von ihnen Anhaltspunkte bekommen, wie Menschen mit großen Problemen fertigwerden, indem sie ihre eigenen wissenschaftlichen Methoden entwickeln, wenn die Umstände sie dazu zwingen.

Der Boden als „Haut der Erde“

Nachdem Herr Muneo entschieden hatte, nach Iitate zurückzukehren, gründete er gemeinsam mit einer Gruppe von Bürger*innen und Wissenschaftler*innen die RoF, um die Menschen mit ihrer geschädigten Umwelt wieder in Kontakt zu bringen. Die RoF testete verschiedene Methoden, um herauszufinden, wie man Herrn Muneos Reisfelder dekontaminieren und die Umgebung beobachten konnte; auch erforschte sie den Anbau neuer Kulturpflanzen und Alternativmöglichkeiten für die Waldregeneration. Mit anderen Worten: Sie versuchten etwas, das die Ministerien zwecks Wiederbelebung von Iitate ebenfalls in Betracht gezogen hatten.

Das Umweltministerium (MoE) nahm bei seinen Dekontaminationsbemühungen gezielt ein regulierbares Gebiet in den Blick, das durch dosimetrische Analysen eingegrenzt wurde, die von nach der Katastrophe erlassenen nationalen Gesetze empfohlen wurden. Es teilte zunächst das gesamte Dorf in zwei Zonen ein: eine Zone, in der die Strahlungswerte auf 1-20 mSv der jährlichen externen Exposition reduziert werden konnten. Die zweite Zone bestand aus Wald- und Forstgebieten, die 75 Prozent des Dorfes ausmachten. Das Gebiet zwischen dem Wald und dem vom Menschen bewohnbaren Land - dem „Satoyama“ - wurde als kontrollierbar eingestuft unter der Voraussetzung, dass alle Bäume gefällt würden. Im nächsten Schritt wurden die Dächer gereinigt und der Straßenbelag mit Hochdruckreinigern gesäubert; die abgesonderten Dekontaminierungsrückstände wurden in Containersäcke gefüllt, die allgemein als „schwarze Säcke“ bekannt sind. Schließlich wurde das Ackerland dekontaminiert, indem der Mutterboden abgebaggert wurde. Über 2.500 Hektar Ackerland und Reisfelder wurden dekontaminiert, wobei über eine Million schwarze Säcke mit radioaktivem Abfall anfielen. Eine so große Anzahl an schwarzen Säcken führte vorhersehbarerweise zu einem Lagerproblem.

Dabei sollte man sich vor Augen halten, dass das MoE den Wald unberührt ließ; während der Regenzeit vermischt sich das abfließende Regenwasser manchmal mit Schlamm, Sand, Blättern und Ästen aus dem Wald und bildet eine Aufschwemmung, die radioaktive Schadstoffe enthalten kann. Zudem hatten Baggerführer*innen den fruchtbarsten Mutterboden abgetragen. Trotz der ausführlichen Anweisungen im Handbuch des MoE verfügte womöglich nicht jede*r Baggerführer*in über das erforderliche Know-how, um bei der Dekontaminierung von Ackerland 5 cm Mutterboden abzutragen. Es wurde zwar auch darauf hingewiesen, dass möglichst viel an fruchtbarem Mutterboden erhalten bleiben sollte, doch wenn durch den übertriebenen Einsatz der Maschinenkraft von Baggern und Planierraupen dann doch weit mehr abgetragen wurde, hatte dies keine Strafen oder Nachteile zur Folge.

Der Mutterboden wurde anschließend durch Grubensand ersetzt, den die Dorfbewohner „Gastboden“ (Kyakudo) nennen. Herrn Muneo war der Grubensand auf seinem Ackerland jedoch völlig fremd; deshalb experimentierte er mit der Dekontaminationsmethode von Professor Mizoguchi, um möglichst viel Boden und Nährstoffe zu erhalten.

Laut Professor Masaru Mizoguchi, Bodenwissenschaftler und prominentes Mitglied der RoF, war es unter den Maschinenführern nicht unüblich, tiefer zu graben; schließlich sei es ja keine „Verschwendung“, wenn man schwarze Säcke mit kontaminiertem Material befüllt. Dennoch, so Professor Mizoguchi, sollte idealerweise die Dekontaminierung darauf abzielen, den fruchtbaren Mutterboden zu erhalten und nicht auf schwere Maschinen zu setzen, die fruchtbaren Mutterboden in gigantische Mengen von Abfallerde umwandeln. Auf Herrn Muneos Ackerland testeten Professor Mizoguchi und Freiwillige der RoF die von ihm als „Madei“ (までい) bezeichnete Methode. Diese bestand darin, dass Mitglieder der RoF das Land mit Flusswasser fluteten und anschließend die Bodenkrume umwälzten. Hierfür funktionierten sie ein rotierendes Gerät um, das jede Familie besaß, um das Unkraut von ihrem Ackerland zu entfernen. Durch das Umwälzen der Bodenkrume führte die Sedimentierung der Tonmoleküle im Erdreich dazu, dass das radioaktive Cäsium im schlammigen Oberflächenwasser zurückblieb und mit Bürstengeräten in einen Abflussgraben gekehrt werden konnte. „Madei“ ist dem lokalen Dialekt entlehnt und bedeutet „sich in Unkosten stürzen, sich respektvoll Zeit nehmen, etwas aus vollem Herzen tun“; auch war das wissenschaftliche Prinzip hinter dieser Methode aus Sicht der Dorfbewohner*innen unkompliziert und leicht nachvollziehbar.

Professor Mizoguchi wies nach, dass nach dem Verdunsten des Wassers radioaktives Cäsium langsam in den Boden des Abflussgrabens eindringen und sich in 6 bis 7 cm Tiefe ablagern lassen würde. In der Zwischenzeit hatte sich die Radioaktivität des Ackerlandes um 80 Prozent drastisch abgebaut. Um zu verhindern, dass durch Witterungseinflüsse wie Wind oder Starkregen das Cäsium an die Oberfläche gelangt und freigesetzt wird, wurde der Graben mit einer sauberen Erdschicht bedeckt. Im Anschluss installierte Prof. Mizoguchi ein „Feldüberwachungssystem“, um die im Abflussgraben gebundene Strahlung zu erfassen. Dieses Überwachungssystem wird von Solarpaneelen mit Strom versorgt und übermittelt Daten über das Mobilfunknetz an eine Datenbank, auf die über das Internet zugegriffen werden kann.

Im Gegensatz zu der Methode, die das MoE zur Dekontamination des Mutterbodens einsetzt, wird bei der Madei-Methode die im Versuchsfeld niedergeschlagene Strahlung nicht abgeschieden, sondern umdirigiert. Das Bemerkenswerte daran ist, dass die Strahlung an Ort und Stelle transformiert und zum Teil der örtlichen Umgebung wird; diese Art der Strahlendisposition hat dem lokalen Ökosystem eine neue Dynamik verliehen. Sie erfordert eine kontinuierliche Überwachung durch Freiwillige, bis ihre Abreicherung ein unbedenkliches Maß erreicht hat. Die Strahlendisposition wird indessen über Sensoren und via Internet in Diagrammen und Zahlen visualisiert, statt die Form von lauter schwarzen Säcken anzunehmen. Der radioaktive Mutterboden wird nicht verdichtet und angesammelt, sondern in einem System von Entwässerungsgräben verteilt – damit wird der Bedarf an Zwischenlagerstätten drastisch reduziert.

2018 kehrte ich nach Iitate zurück, um Herrn Muneo zu besuchen. Er zeigte mir ein neues Gewächshaus und die Pflanzen, die er angebaut hatte. Er machte mir auch ein Geschenk: eine Flasche japanischer Sake, hergestellt aus dem Reis, der auf seinen Reisfeldern angebaut wurde. Sein Reis hat die 2013 von der Regierung eingeführte Lebensmittelsicherheitsprüfung erfolgreich bestanden.

Fazit

Wie der Reaktorunfall von Tschernobyl ist auch die Reaktorkatastrophe von Fukushima eine Dauerkrise, wenn wir uns die radioaktiven Abfälle, die bei den Dekontaminierungsarbeiten in ehemaligen Evakuierungszonen anfallen, und ihre Auswirkungen auf die Lebensgrundlage der Menschen vor Augen führen. Eine Katastrophe, so komplex und schwer kontrollierbar wie ein nuklearer Fallout, hat die Unfähigkeit der Regierungen offenbart. In Japan gibt es in Sachen Lebensmittelsicherheit, Altenpflege und Gesundheit von Kindern nach der mangelhaften Dekontamination und der möglichen Rekontaminierung durch die in den Wäldern niedergeschlagene Strahlung große Unstimmigkeiten zwischen der Regierung, den Bewohner*innen von Fukushima und der allgemeinen Bevölkerung. Gar nicht erwähnt wurden bislang die Folgen, die sich für die Fischer*innen ergeben, wenn die Regierung zulässt, dass das derzeit noch im Kraftwerk gespeicherte radioaktive Wasser im Meer verklappt wird. Dennoch ist die Situation in Japan ganz anders gelagert als in der Ukraine und in Weißrussland, wo die Normalbürger*innen kaum Zugang zu Technologien zur Dekontamination oder Strahlenüberwachung hatten. In Japan greifen die Bürger*innen Technologien auf, die in den Plänen der Regierung nicht vorkommen, und nutzen sie für den Aufbau von Kooperationen, um die Erschließung von Existenzgrundlagen zu erforschen. Herr Muneo und die RoF zählen zu den Beispielen, an denen wir uns orientieren sollten, wenn wir vor „großen Problemen“ stehen - ob es sich nun um den Klimawandel, Waldbrände oder eine Pandemie handelt. Dabei werden die Kompetenzen der Bürger*innen und die Technologieintensität das A und O sein.

Aus dem Englischen von Christine Hardung

Der Text ist am 19.11.2020 auf der Seite des Hongkong-Büros der Heinrich-Böll-Stiftung bereits auf Englisch erschienen.