Im Schatten der weltweiten Pandemie und Europas Überforderung verschieben sich im Osten des Kontinents bestehende Konstellationen und Gewissheiten. Die EU darf nicht tatenlos zusehen - sie muss mit Konsequenz und Kompromissbereitschaft gegensteuern.

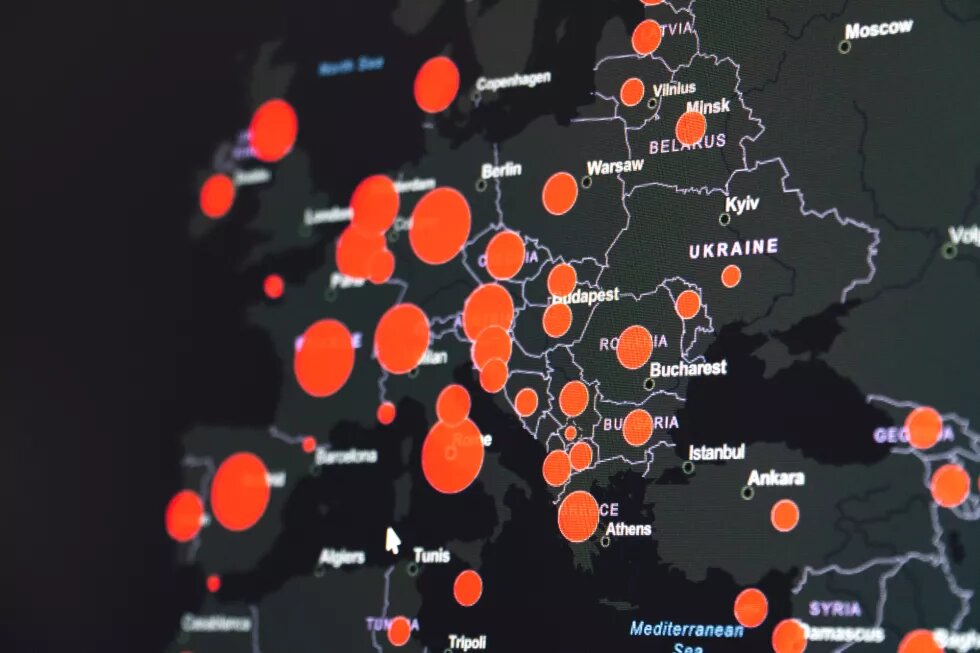

Seit das SARS-CoV-2-Virus mit seiner rasanten Ausbreitung ein Land und einen Kontinent nach dem anderen erfasst, scheint die Welt auf dem Kopf zu stehen. Die größte Krise der letzten Jahrzehnte, die schlimmste Krise des letzten Jahrhunderts, die gewaltigste Krise aller Zeiten – immer absoluter wird der Blick auf das Geschehen. Angst und Unsicherheit bereiten allem Möglichen den Boden.

Gelenkte Trolle, professionelle Verschwörungstheoretiker und gewöhnliche Idioten überschwemmen die sozialen Medien mit jeder Menge Fake News und Horrornachrichten. Wer das Ende der Welt vor Augen bekommen will, kann danach greifen. Religiöse Ekstatiker wittern ihre Chance und feiern die Pandemie als spirituelles Ereignis. Glücklicherweise überwiegen jedoch rationale Erklärungsversuche und Strategien zum verantwortlichen Umgang mit der Krise und ihren Folgen. Einer Krise, die wirklich historisch einmalig ist.

Stimmen älterer Beteiligter geben zu bedenken, dass eine Pandemie namens Kommunismus mehr als vierzig Jahre lang die Länder Ost- und Mitteleuropas überzog. Leben im Ausnahmezustand sei dort die schlimme Normalität gewesen. So richtig dieser Hinweis ist, taugt er nicht wirklich für den Umgang mit einer solch akuten und wirklich neuen Gefahr.

Gegenüber der Pandemie müssen sich die Kräfte und Abwehrkräfte moderner Wissenschaft und Technik, müssen sich die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Potentiale von Demokratien bewähren. Demokratien, die seit dem Revolutionsjahr 1989, einen immer größeren Teil des europäischen Kontinents prägen konnten.

Berechtigte Hoffnungen

Es zeigt sich, welche Möglichkeiten gebündelter wissenschaftlicher Sachverstand und modernste Medizintechnik im Kampf mit einer solchen Katastrophe einsetzen können.

Virologen, Epidemiologen und Intensivmediziner/innen, Wissenschaftler/innen und Expert/innen der verschiedensten Disziplinen arbeiten mit unglaublicher Intensität national und international zusammen. Solider Wissenschaftsjournalismus erweist seine Stärken, wenn es um die Vermittlung hochspezialisierten Fachwissens in die Gesellschaft hinein geht. Nach Überwindung des ersten Schocks zeigen die Staaten der Europäischen Union, zeigen ihre Politiker und Politikerinnen, Institutionen und Einrichtungen Handlungsfähigkeit und Solidarität.

Wie weit diese trägt, wenn es um die von der Krise am meisten geschüttelten Staaten und Regionen der EU geht, wird die Probe auf die Wertsubstanz der EU sein. Donald Tusk spricht hier von der entscheidenden Bewährungsprobe für das „Projekt Europa“. Ein Projekt welches über die EU hinausgeht, den gesamten Kontinent umfasst und nicht nur von Politiker/innen und politischen Institutionen getragen sein kann. Unzählige Bürgerinnen und Bürger, die Initiativen der Zivilgesellschaft beweisen, dass Besonnenheit, Mut und Solidarität genauso ansteckend und stärker sein können als Panik, Feigheit und Egoismus.

Illusionen

Die berechtigten Hoffnungen auf einen guten und möglichst schnellen Ausweg aus der Krise, auf ein besseres Danach, befördern zugleich jede Menge Illusionen.

Einzelne Zukunftsforscher sprechen davon, dass es nach der Überwindung der Krise, viel weniger Streben nach individuellem Besitz und ungebremstem Wachstum geben werde, dass die Freude am eigenen Gemüsegarten und dem Leben in bescheidener, friedlicher Gemeinschaft an diese Stelle tritt. Wenn das als allgemeine Entwicklung erhofft wird, darf man Zweifel anmelden. Ebenso, wenn Manager des internationalen Vermögensverwalters Black Rock von strengen Compliance-Regeln fabulieren, die ihre Arbeit bestimmen. Zahlreiche Superreiche, welche zur Klientel von Black Rock gehören, pfeifen darauf, haben längst ihre Rückzugsmöglichkeiten und Inselparadiese vorbereitet. Dienstbereite PR-Agenturen preisen die Krisengeschenke von Milliardären an.

Skrupellose Akteure, die in Zukunft nicht aussterben, haben die Pandemie blitzschnell als lukrativen Markt und eine lohnende Börsenstrategie entdeckt. Ihre Gier und ihr übernational organisiertes Profitstreben einzudämmen, muss die Aufgabe von international agierender Politik sein. Eine Aufgabe, vor der nationale Politik bisher immer wieder kapituliert hat. Hoffentlich setzt die Krise hier neue Kräfte und Möglichkeiten frei.

Gefährliche Gegenspieler

Noch problematischer ist es mit Hoffnungen, die sich auf nationale und internationale Akteure richten, welche keiner reinen Wirtschaftslogik folgen und sich allen Regeln der Demokratie entziehen. Personen und Gruppen, die als Autokraten, Despoten, Diktatoren, Staaten und Regionen beherrschen, ihr Herrschaftsgebiet zu vergrößern suchen und ihre Herrschaft auf Dauer stellen wollen.

Chinas Projektionen

China ist dafür das beste Beispiel. Hier nahm die Pandemie ihren Anfang und hier wurde sie mit den rigorosesten Mitteln schnell eingedämmt. Vorerst jedenfalls. Die chinesische Führung setzte dafür alle politischen und technischen Möglichkeiten eines rigiden Überwachungs- und Unterdrückungsstaates ein. Die Effizienz einer solchen Politik, wenn es sie denn überhaupt gibt, hat weniger den Schutz oder das Wohl der Bürger/innen im Sinn, sondern das Überleben des Regimes und seiner Exponenten.

China sieht sich mit seinem Wirtschafts- und Politikmodell als aufstrebende Weltmacht und nutzt die Möglichkeiten seiner gewaltigen militärischen Aufrüstung. Es überzieht alle seine demokratischen Nachbarn mit Gebietsforderungen und setzt sie unter Druck. Ob Japan, Südkorea, das nach Selbständigkeit strebende demokratische Taiwan oder die Bürgerrechtler/innen Hongkongs.

Mit ihrem gigantischen Seidenstraßenprojekt suchen die chinesischen Machthaber einen Weg über die eigene Großregion hinaus, bis nach Europa. Kooperationsangebote und Investitionen, die als Möglichkeiten für Handel und Austausch angepriesen werden, sollen Chinas Einfluss vergrößern. Sie werden in der aktuellen Krise zu Hilfsangeboten stilisiert.

Experten, welche lange vor der Krise das chinesische Jahrhundert anbrechen sahen, Demokratien für zu schwach und unfähig ansahen, mit den Herausforderungen der Globalisierung umzugehen, die Europa abschrieben, preisen jetzt wieder die Möglichkeiten diktatorisch-obrigkeitsstaatlicher Politik. Sie sollten die Situation chinesischer Bürgerrechtler und unabhängiger Intellektueller, politischer Gefangener vor Augen nehmen. Die gigantischen Umerziehungslager für die Bevölkerung Uiguriens.

Russlands neue Rolle

Ein entscheidender Partner und Konkurrent Chinas in dieser angestrebten neuen Weltarchitektur, ist Russland unter Wladimir Putin. Es hat in Europa zahlreiche Anhänger/innen und Bewunderer.

Mit dem Anteil Michail Gorbatschows am friedlichen Charakter der Befreiungsrevolutionen von 1989 war die Hoffnung auf eine gesamteuropäische Friedensordnung verbunden. Es war nicht der Westen und es war nicht das Verteidigungsbündnis der NATO, welche diese Hoffnungen scheitern ließen.

Noch unter Boris Jelzin lebte die Hoffnung auf ein stabiles, demokratisches Russland fort, das nach dem Zerfall der Sowjetunion zum guten Partner aller kleineren und größeren Nachbarn werden konnte, die sich für den Weg in die Europäische Union und die NATO entschieden. Von welchem dieser Nachbarn, hätte die russische Atommacht mit ihrem gewaltigen Potential ernsthaft etwas zu befürchten? Von wem konnte sie eingekreist werden?

Erst das Scheitern Jelzins, das Wirken der Oligarchen und die Niederlage aller demokratischen Reformkräfte schufen eine neue Situation. Nach der Machtübernahme durch Wladimir Putin und seine Silowiki entstand eine Art Klon des zaristisch-imperialen Russlands und des späteren sowjetischen Imperiums. Zu Beginn wollte man seine „gelenkte Demokratie“ und die Machtvertikale noch als Versuch der inneren Stabilisierung sehen. Sehr schnell bekamen die Ukraine, bekamen alle Staaten der Region die sich in Richtung Europäischer Union orientieren wollten, den imperialen Anspruch eines wiedererstarkten, autokratischen Russlands zu spüren. Demokratische Kräfte im Innern Russlands und Oppositionelle wurden mit aller Härte bekämpft. Das Ziel nach Außen war eine geschwächte und durch innere Konflikte gelähmte Europäische Union, die sich in einen lockeren Staatenbund verwandeln würde. Die Erosion und letztliche Auflösung der transatlantischen Partnerschaft mit den USA ließe die politische Handlungsfähigkeit der EU weiter schrumpfen. Die NATO existierte nur noch als Papiertiger. Eine Rückkehr aller formal eigenständigen nahen Nachbarn in eine von Russland bestimmte euro-asiatische Union, wäre nur noch eine Frage der Zeit.

Vor dem Ausbruch der Corona-Krise waren Putin und seine engsten Vertrauten darauf fixiert, die letzten demokratischen Elemente ihres autokratischen Herrschaftssystems über Bord zu werfen. Mit der Veränderung der Verfassung sollte der Weg zu einer reinen Präsidialdiktatur freigemacht und die Herrschaft Putins auf Lebenszeit fixiert werden. Daran haben auch die Krise und ihre Wirkung in Russland bisher nichts geändert. Noch ungehemmter als in China, werden der Außenwelt sichere Informationen vorenthalten, wird die eigene Bevölkerung mit Propaganda, statt mit Aufklärung versorgt. Obwohl eigene Kapazitäten zur wirksamen Eindämmung fehlen, brüstet sich Russland mit Hilfslieferungen für notleidende Staaten in Europa und den USA. Humanitäre Hilfe als Propagandaaktion.

Viel schlimmer jedoch ist, dass der offene und verdeckte Krieg Russlands gegen die Ukraine, dass der politische und militärische Schulterschluss Moskaus mit Autokraten und Diktatoren im Nahen Osten und anderen Krisenherden ungebremst anhält. An einer solchen Politik prallen Appelle des UN-Generalsekretärs zu einem sofortigen, globalen Waffenstillstand ab. Weder im Donbass, noch in Libyen, noch in Syrien schweigen die Waffen.

In vielen bisherigen weltweiten Konflikten, Krisen und humanitären Katastrophen stießen die Staaten und Institutionen der Europäischen Union an die Grenzen ihrer Einfluss- und Handlungsfähigkeit. Sie hatten nach 1989 alle Hände voll damit zu tun, zahlreiche neue Mitglieder aufzunehmen und als gleichberechtigte Mitgestalter eines neuen Europa anzuerkennen.

Alte Konflikte und nationale Alleingänge

Die neuen Mitglieder, von den baltischen Staaten, über Polen, Tschechien, Ungarn, bis zu Rumänien und Bulgarien, brachten ihre jeweils eigene nationale Geschichte und Kultur, ihren Eigensinn, aber auch die gemeinsame Erfahrung und Last jahrzehntelanger kommunistischer Zwangsgemeinschaft ein. Es zeigte sich schnell, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht nur aus Verfahren und Institutionen bestehen, sondern mühsame Lernprozesse beinhalten.

Alte Süd-Nord Konflikte innerhalb der EU existierten fort, die Eurokrise wollte bewältigt werden, Großbritannien reklamierte seine Sonderstellung und trieb auf den Austritt zu.

In diesen immer fragilen und brüchigen Zusammenhalt der EU wirkte der Druck einzelner neuer Mitglieder auf nationale Alleingänge, ihr Bestreben die Spielregeln zu verändern, mit voller Wucht ein. Es war für einen Teil von ihnen die erklärte Absicht, Mitglieder mit allen Rechten und Vorteilen zu sein und sich dennoch Verpflichtungen zu entziehen, sich im Innern Standards und Regeln zu geben, die mit den demokratischen Werten und rechtsstaatlichen Verfahren der Europäischen Union in Übereinstimmung stehen. Erfahrene Europäer nannten das „ein Mitfahren in der gemeinsamen Straßenbahn, ohne zu bezahlen“. Ratlosigkeit und Überforderung der etablierten EU-Mitglieder waren die Folge.

Ungarns illiberale Autokratie

Am Beispiel Ungarn zeigte sich das in aller Deutlichkeit. Mit einer illiberalen Demokratie in ihrer Mitte konnte die EU mehr schlecht als recht leben. Mit einer illiberalen Autokratie kann sie das nicht mehr. Viktor Orban nutzt die Krise, um sein Herrschaftsmodell von weiteren demokratischen Fesseln zu befreien. Er konnte sich damit viel zu lange als Mitglied der konservativen Familie im europäischen Politikbetrieb behaupten. Wenn jetzt Donald Tusk den Ausschluss der Fidesz aus der EVP fordert, ist das eine überfällige Reaktion und vielleicht ein wirksames Warnsignal.

Noch viel vertrackter ist die Situation mit Polen

Die Vorreiterrolle der Solidarność im Befreiungskampf der achtziger Jahre und die Energie der polnischen Reformkräfte ließen das Land zu einem der Motoren gesamteuropäischer Integration werden. Polen war ein entscheidender Unterstützer der Ukraine und weiterer osteuropäischer Staaten bei ihrem Weg in die EU. Seine Wirtschaftskraft und die gute Partnerschaft mit Deutschland ließen es nach seiner Mitgliedschaft 2004 zum scheinbaren Modellfall gelingender Integration werden. Polnische Politiker und Kräfte der Zivilgesellschaft, unterstützten die „Revolution in Orange“ in der Ukraine entscheidend.

Als Georgien 2008 in eine russische Provokationsfalle lief und die Panzer des imperialen Nachbarn kurz vor Tbilissi standen, war es der polnische Präsident Lech Kaczynski, der den internationalen Widerstand gegen die drohende Okkupation organisierte. Ausgerechnet sein Zwillingsbruder Jarosław treibt jetzt seit zehn Jahren eine Politik voran, die Polen in die Rolle eines selbstgewählten Außenseiters treibt. Die Flugzeugkatastrophe von Smolensk hob einen tiefliegenden Konflikt nach oben, der Polen in seiner jüngeren Geschichte begleitet und bereits die Solidarność-Kräfte belastete und letztlich spaltete. Polen konnte sich als starker, eigenständiger mittelöstlicher Pfeiler und Partner der europäischen Union sehen, den zentralen Werten der europäischen Union verpflichtet oder als ein Land, dass sich nationalkonservativen und nationalistischen Werten verpflichtet, auf eine historische Sonderrolle beruft, eigene Verbündete außerhalb der Europäischen Union sucht und seine östlichen Nachbarn instrumentell behandelt.

Gestützt auf diese zweite Fixierung konnten Jarosław Kaczynski und sein rechtskonservatives Parteienbündnis die Fehler und Reformdefizite ihrer liberalkonservativen Vorgänger nutzen und auf demokratische Weise die Macht übernehmen. Rütteln an der Gewaltenteilung, Indienstnahme der Staatsmedien, eine Justizreform, welche die Unabhängigkeit der Gerichte in Frage stellt, Geschichtspolitik, welche längst überwunden geglaubte Feindbilder schürt – all das hatte mit Demokratie nichts mehr zu tun.

Wenn jetzt, auf dem Höhepunkt der SARS-CoV-2-Krise, versucht wird, eine Präsidentschaftswahl, die zum demokratischen Machtwechsel beitragen könnte, zur Farce zu machen, ist das ein neuer Höhepunkt.

Nur ein geeinter, demokratisch verfasster Kontinent, kann das „Projekt Europa“ retten

In dieser Ausnahmesituation der unvorstellbaren Krise steht die Europäische Union vor eine Reihe unabweisbarer existentieller Fragen. Auf wen kann sie als schwierigen Verbündeten auf keinen Fall verzichten? Welche der eigenen Mitglieder und nahen Nachbarn muss sie bei aller Auseinandersetzung erreichen und halten? Wer steht der EU als wichtiger Nachbar, aber zugleich entschiedener politischer Gegner gegenüber? Gegner, von denen sie nicht hoffen darf, sie in ihrer gegenwärtigen Verfasstheit als wirkliche Partner zu gewinnen?

Das heißt mit Blick auf die USA darauf zu setzen, dass dort die funktionierende Demokratie stark genug ist, Kräfte wie Donald Trump nicht ewig an der Macht zu lassen. Das sich Demokraten von Joe Biden bis Bernie Sanders, dass sich Republikaner und unabhängige Kräfte finden, die am Bündnis mit Europa, am Wert der transatlantischen Brücke, an der internationalen Solidarität, angesichts einer einzigartigen Krise festhalten. Ohne die enge Partnerschaft mit den USA, welche das europäische Einigungswerk vor 1989 erst möglich machte, ist auch die Zukunft des europäischen Einigungswerkes über die EU hinaus kaum zu realisieren

Mitglieder wie Ungarn und noch mehr Polen sind beschädigte Demokratien, haben aber starke Kräfte der Opposition, eine lebendige Zivilgesellschaft und eine Reihe von Medien, die um ihre Unabhängigkeit kämpfen. Bei allen Verstößen in Sachen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, müssen die Kontroll- und Sanktionsregeln der EU greifen, denn darauf hat die bedrängte Opposition und Zivilgesellschaft ein Anrecht. Es muss aber auch die Bereitschaft vorhanden sein, alle über Jahrzehnte gewachsenen Nachbarschaftsbindungen, ökonomische und kulturellen Verflechtungen zu erhalten und zu stärken.

Die Mitgliedsstaaten der EU sind hier zu gemeinsamem Handeln aufgerufen und stehen dennoch in einer unterschiedlichen Situation. Auf Deutschland als nächster und größter Nachbar Polens kommt eine besondere Verantwortung zu. Es war das Wunder der deutsch-polnischen Annäherung und Versöhnung, dass den europäischen Integrationsprozess nach 1989 entscheidend vorantrieb. Nach allem Ungeheuerlichem, das Hitlerdeutschland seinem polnischen Nachbarn durch seinen Vernichtungskrieg antat, ein wirkliches Wunder.

Wenn sich Konsequenz und Kompromissbereitschaft im Umgang miteinander die richtige Waage halten, werden die Träume Viktor Orbans und Jarosław Kaczynskis nicht in Erfüllung gehen. Polen ist und bleibt der entscheidende Partner für das Gelingen des weiteren Integrationswerkes im Osten Europas.

Die schwierigste Aufgabe steht der Europäischen Union in ihrem künftigen Umgang mit Mächten wie China und Russland bevor. Enge Kontakte, Gespräche, Wirtschaftsbeziehungen sind notwendig, dürfen aber keine Illusionen darüber nähren, mit welchen Gegenübern es die EU hier zu tun hat, was die strategischen Ziele der dortigen Machthaber sind.

Russland versucht die Krise und ihre Auswirkungen zu nutzen, um auf den Abbau und Wegfall der Sanktionen hinzuarbeiten, die aus guten Gründen verhängt wurden.

Das Gegenteil ist geboten. Solange Länder wie die Ukraine akut bedroht sind, Russland in zahlreichen schmutzigen internationalen Konflikten präsent bleibt, sich an dort getroffene Vereinbarungen nicht hält, weitere Nachbarländer mit eingefrorenen Konflikten dauerhaft zu schwächen sucht, muss es um eine Schärfung und Verstärkung der Sanktionen gehen.

Sie müssen den Finanzsektor erreichen und kremlnahe Eliten treffen, welche alle Vorzüge der Europäischen Union schamlos nutzen. Die Einsatzfähigkeit der Nato an ihrer östlichen Flanke darf nicht zur Disposition stehen. All dies richtet sich nicht gegen die russische Gesellschaft, die unter den Folgen der Krise am meisten leidet und nicht mit dem System identifiziert werden darf. Offenheit in Gesprächen und Verhandlungen, bei klarer Verteidigung der eigenen Werte und Positionen, ist eine Sprache, die Russland versteht und kompromissfähig macht. Selbst wenn wir nach der überstandenen Krise noch lange auf eine demokratische Zukunft Russlands warten müssen.