Verschwände die Vielfalt der Insekten, ginge uns Existenzielles verloren. Die Natur und unsere Ernährung würden sich ändern, doch Bestäubungsroboter könnten diesen Verlust nicht kompensieren.

Aufgeregt schrieb die britische Tageszeitung „Guardian“ Anfang 2019, innerhalb eines Jahrhunderts könnten die Insekten von der Erde verschwunden sein, wenn die Bestände weiter so schnell schrumpfen wie derzeit. Doch auch wenn wissenschaftliche Studien den Rückgang der Insekten belegen – völlig aussterben werden sie nicht. Lebensräume, Vielfalt und Menge verändern sich jedoch dramatisch. Wenn aber viele der Leistungen, die Insekten für Mensch und Natur erbringen, wegfielen – wie sähe dann eine Welt ohne Insekten aus?

Die meisten Pflanzen sind auf Insekten angewiesen, weil ihre Blüten sich nicht selbst bestäuben und der Wind ihre Pollen nicht überträgt. Ohne Insekten wäre die Ernährung weltweit einseitiger. Sie tragen die Pollen von einer Blüte zur anderen und sichern so den Austausch von Erbgutmaterial der Pflanzen. Auf diese Weise kann sich die Fruchtqualität verbessern.

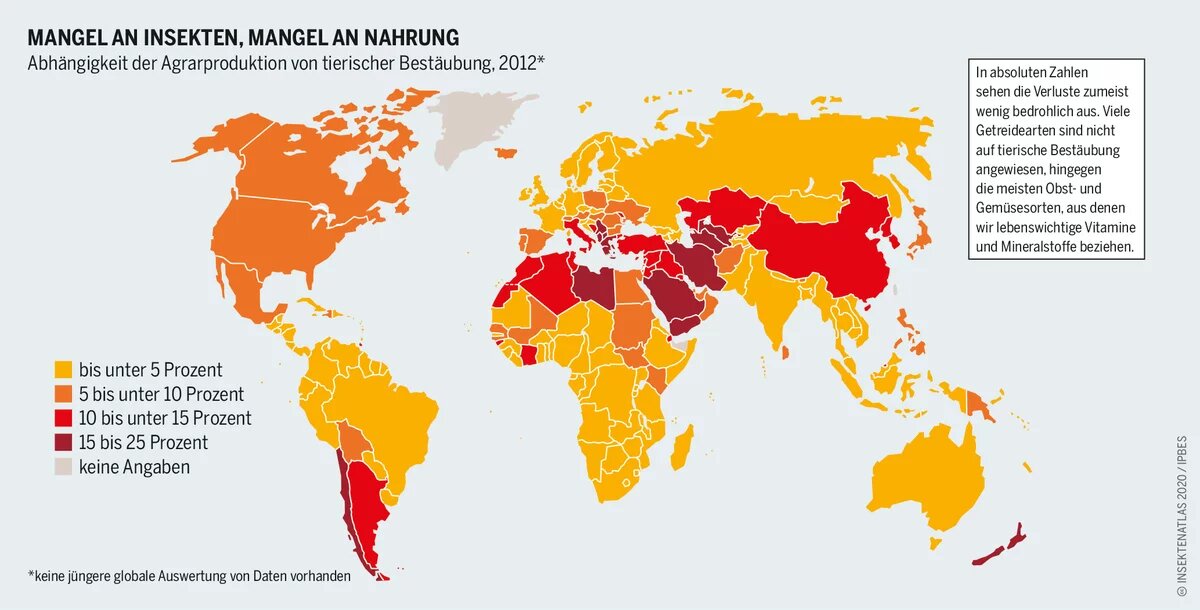

Pflanzen, deren Bestäubung von Insekten abhängt, entwickeln weniger Samen und Früchte, wenn der Pollentransfer zwischen weniger Blüten stattfindet. Zwar sind die Ernten der wichtigsten Grundnahrungsmittel Mais, Reis und Weizen nicht in Gefahr, aber die im Obst- und Gemüseanbau würden magerer ausfallen. Diese Kulturpflanzen versorgen den menschlichen Körper mit Vitaminen und Nährstoffen. Bei Kirschen wäre ein Verlust von 40 Prozent zu befürchten, bei Mandeln über 90 Prozent. Einige Gemüsesorten wie Gurken oder Kürbisse würde es kaum noch geben. Etwa sechs Prozent der Gesamtmenge an Kulturpflanzen würden wegfallen, schätzen Fachleute. Für Produzentinnen und Produzenten in Deutschland wäre das ein Verlust von etwa 1,3 Milliarden Euro pro Jahr.

Eine solche Entwicklung würde also das weltweite Problem einer für die Menschen angemessenen und ausgewogenen Ernährung verschärfen. Fehlt die Bestäubung, verändert sich auch die Zusammensetzung der Nährstoffe in den Produkten. Findet sie statt, liefern viele Kulturpflanzen essenzielle Vitamine und Mineralstoffe. Das ist vor allem in Entwicklungsländern wichtig. Anders als in den Industrieländern können Menschen dort nicht einfach Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen.

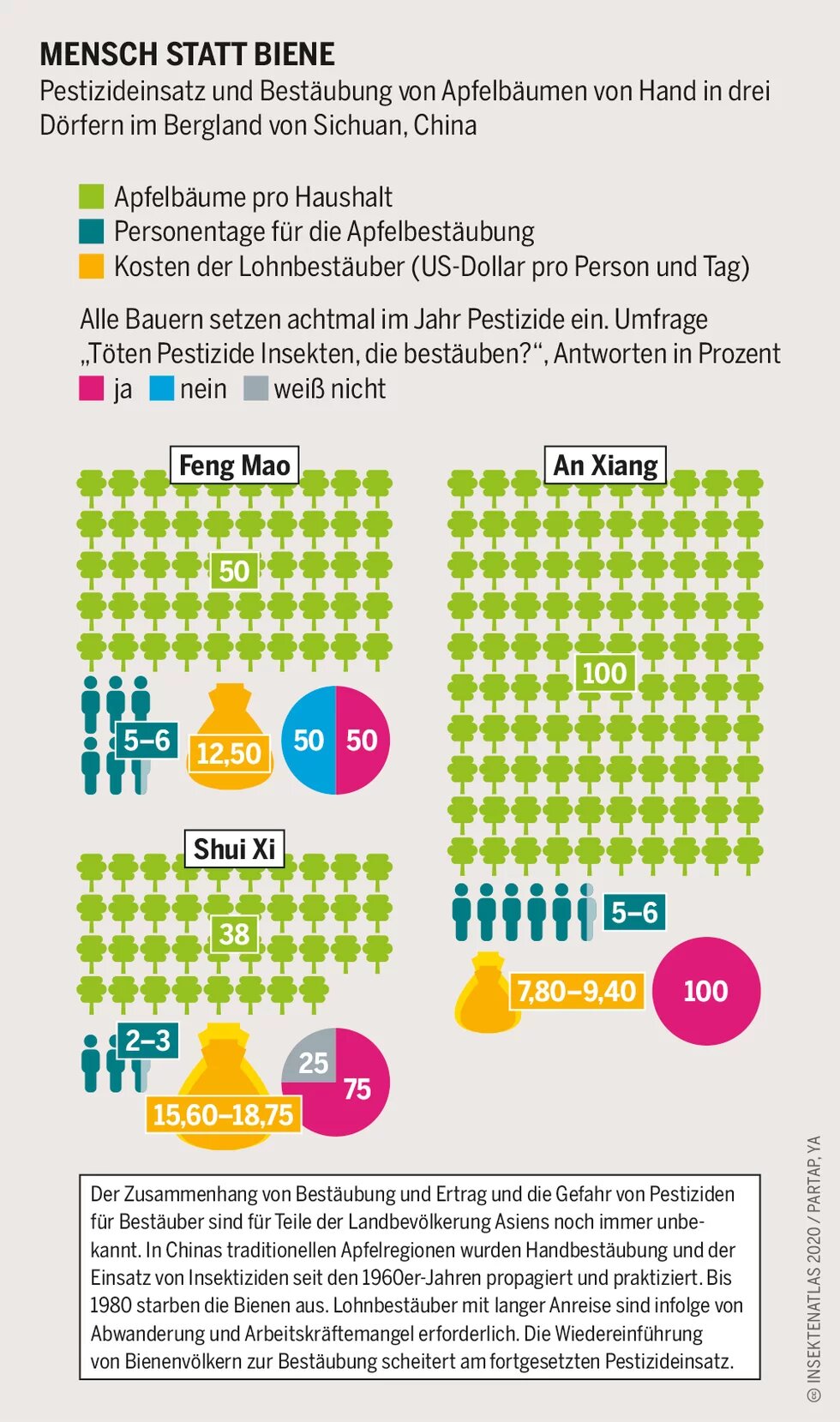

Um einer solchen Entwicklung entgegenzuwirken, könnten in der Zukunft Plantagen manuell bestäubt und Roboterbienen in Tunneln unter Plastikfolie eingesetzt werden. In der Apfel-, Kürbis-, Kirsch- und Kiwiproduktion gibt es die Bestäubung von Hand schon heute in über 20 Ländern. Dazu gehören China, Korea, Pakistan und Japan, aber auch Argentinien, Chile, Neuseeland und Italien.

Einige Sorten Äpfel, Birnen oder auch Kürbisse bilden Früchte, ohne von Insekten bestäubt zu werden. Diese Eigenschaft könnte durch weitere Züchtungen verbreitet und genutzt werden, um die Produktion zu sichern. Eine Birnenblüte, die sich ohne Bestäubung zur Frucht entwickelt, hat keine Kerne. Bei ihr hat sich das Fruchtblatt meist durch eine mechanische Reizung zur Birne entwickelt. Solche und ähnliche Verfahren haben aber Nachteile: Ein Apfel ohne Kerne beinhaltet weniger Calcium und fault schnell. Auch bei Erdbeeren hat die Insektenbestäubung einen entscheidenden Einfluss auf die hormonellen Prozesse während der Entwicklung der Frucht – im Ergebnis schmecken sie besser und halten länger.

Wenn Tomaten im Gewächshaus und in Plastiktunneln angebaut werden, benötigen sie eine Vibrationsbestäubung, weil der Wind aus der freien Natur fehlt. In Deutschland können dies nur Hummeln auslösen. Deshalb fliegen in den Plastiktunneln Erdhummeln: Mit einer einzigartigen Frequenz beim Flügelschlag bringen sie die Blüten zum Vibrieren. Menschen können dies bei Tomaten mit elektrischen Zahnbürsten nachahmen. In einer Welt ohne Insekten, in der auch die Hummeln fehlen, könnten möglicherweise Roboterbienen die Vibrationsbestäubung übernehmen. Heute ist das noch nicht möglich, aber an technischen Lösungen wird bereits geforscht.

Die Bestäubungsökologie der verschiedenen Pflanzenarten ist sehr unterschiedlich, und es wird nicht möglich sein, für alle Pflanzenarten eine geeignete Roboterbiene zu bauen. Wildpflanzen wachsen in unterschiedlichsten Formen und stehen in Mischungen aus verschiedenen Arten. Roboterbienen müssten lernen, verschiedene Arten zu erkennen und sich an deren Bestäubungsmechanismen anzupassen.

Doch die Technik ist weit davon entfernt, die Komplexität von ökologischen Systemen durch künstliche Intelligenz zu ersetzen. Viele blühende Arten auf Wiesen sind auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen, ohne sie würde es schlichtweg keine artenreichen Blumenwiesen mehr geben. Dann würden auf Wiesen und Weiden nur selbst- und windbestäubte Gräser wachsen.

Auch Weidehaltung wäre nur schwer möglich. Insektenlarven beugen gemeinsam mit Regenwürmern und Mikroorganismen der Erosion vor, indem sie die Böden stabilisieren. Bei feuchtem Wetter würden Rinder und Kühe sonst ins Rutschen geraten. Insekten sind aber auch für den Abbau der tierischen Verdauungsreste unerlässlich. Ohne die auf sie spezialisierten Käfer wäre der Boden mit Dungplatten übersät. Dieses ökologische Problem gab es schon einmal: Als zu Beginn des 19. Jahrhunderts Rinder in Australien eingeführt wurden, fehlten die Dungkäfer dort. Erst als auch sie importiert wurden, war das Problem behoben.