Bei den jüngsten Protesten im Sudan waren es vor allem Frauen und junge Menschen, die zum Sturz des langjährigen Herrschers Omar al-Bashir beigetragen haben. Die derzeitige Mobilisierung steht in einer langen Tradition zivilgesellschaftlichen Aktivismus für politische Reformen. Gleichzeitig ist sie größer, besser vernetzt und vehementer als je zuvor.

Nur wenige Politik-Analyst/innen hätten prognostizieren können, was sich in den letzten vier Monaten im Sudan ereignet hat. Am 19. Dezember löste eine unbedeutende Demonstration, bei der es vordergründig um die dreifache Erhöhung der Brotpreise ging, einen Dominoeffekt aus. Proteste weiteten sich auf das gesamte Land aus, bis in die Hochburgen der herrschenden Partei. Schnell wurde klar, dass das anfängliche Aufbegehren ein Pulverfass in der sudanesischen Gesellschaft entzündete. Frustriert von 30 Jahren autoritärer Herrschaft, einhergehend mit Massenkorruption und einem maroden Sicherheitsapparat, hatten die Sudanes/innen genug. Trotz des Ausnahmezustands, den der nun abgesetzte Staatspräsident Omar al-Bashir am 22. Februar ausrief, bei dem er die nationalen und regionalen Regierungen auflöste und durch Militärs und Sicherheitsbeamte ersetzte, gingen die Proteste der Zivilgesellschaft weiter. Am 6. April begann ein demonstrativer Massensitzstreik vor dem Armeehauptquartier und der Residenz Präsident Bashirs, der nach fünf Tagen zur Absetzung des Präsidenten führte. Nach seinem Sturz protestierten die Demonstrant/innen weiter, diesmal gegen Bashirs Nachfolger General Ahmed Awad Ibn Auf, der als Präsident des militärischen Übergangsrates die Regierung übernahm, da er in ihren Augen ein Handlanger des ehemaligen Regimes war. In weniger als 24 Stunden trat Ibn Auf zurück und ein neuer Militärratschef, General Abdel Fattah al-Burhan, übernahm die Führung. Das Bemerkenswerte daran ist, dass diese Entwicklungen von der Zivilgesellschaft ausgingen, in einem Land, in dem die vormaligen Regierungsbehörden bisher regelmäßig gegen diese Impulsgeber für Veränderung vorgegangen sind.

Eine Geschichte des Bürgeraktivismus

Die Unterdrückung der Bürger/innen durch den Staat und die unsachgemäße Handhabung der Wirtschaft hat eine beispiellose Zahl der Sudanes/innen veranlasst, sich einer jungen, organisierten Zivilgesellschaftsbewegung anzuschließen, um sprichwörtlich Tasgut Bas (sinngemäß: nichts weniger als den Sturz!), den Niedergang der Regierung einzufordern. Mit Hilfe der sozialen Medien und einer massiven, unzufriedenen Bevölkerung im Rücken, die bereit war, sich gegebenenfalls für den Wandel selbst zu opfern, wurde die zivilgesellschaftliche Dachorganisation, die Sudanese Professionals Association (SPA) ins Leben gerufen. Die SPA spielte eine bedeutende Rolle beim Sturz des Präsidenten, der bei den vorhergehenden Rebellenaufständen und einem internationalen Haftbefehl gegen ihn bislang ungeschoren davon gekommen war. Doch es bleibt abzuwarten, ob diese dynamische, zivilgesellschaftliche Basisbewegung auch ihr Ziel erreichen wird.

Bereits im Oktober 1964, als sich die Gewerkschaft der Ärtzte, die Anwaltskammer und die Lehrergewerkschaft der Universität Khartum zusammenschlossen, hatte die Protestbewegung innerhalb von zwei Tagen das Regime von General Abboud aus dem Amt verdrängt. Ahmad al-Qurayshi, ein Student der Universität Khartum, wurde bei den Auseinandersetzungen zwischen Student/innen und der Polizei auf dem Campus zum ersten Märtyrer der Revolution. Ähnliches ereignete sich 1985, als die Gewerkschaften einen Aufmarsch anführten, der Präsident Jafa'ar Nimeiri zu Fall brachte.

Auf der Grundlage dieses Vermächtnisses hat die regierende National Congress Party unter Präsident Omar al Bashir seit ihrer Machtübernahme im Jahr 1989 zielstrebig die Aktionen der Zivilgesellschaft im Sudan unterdrückt und überwacht. Der Präsident verhängte den Ausnahmezustand, verbot politische Parteien, ersetzte Berufsgewerkschaften durch von der Regierung kontrollierte Instanzen und entließ über 70.000 Regierungsangestellte. Als Ende 1989 der Vorsitzende des Ärzteverbandes, Dr. Mamoun Mohamed Hussein, zum Generalstreik aufrief, wurde er von Bashir zum Tode verurteilt.

Nachdem der Internationale Strafgerichtshof 2009 Anklage gegen Bashir wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Darfur erhoben hatte, nahm die Regierungspartei vermehrt internationale Hilfsorganisationen ins Visier, genau wie lokale Organisationen der Zivilgesellschaft, insbesondere solche, die mit internationalen Hilfsorganisationen kooperierten. Allein in diesem Jahr wies der Sudan zehn in Darfur tätige internationale Hilfsorganisationen aus. Die Regierung hatte bereits 2006 den Organization of Humanitarian and Voluntary Work Act (auch „NGO-Gesetz“ genannt) verabschiedet, der sicherstellte, dass Non-Profit-Organisationen durch die Humanitarian Aid Commission (HAC) von Sicherheitskräften des Staates kontrolliert wurden, einschließlich der Frage, wer auf welchem Gebiet im Land tätig werden durfte.

Jedes Mal, wenn ausländische oder lokale Organisationen dieser Unterdrückung entgegenzuwirken versuchten, übte die amtierende National Congress Party Vergeltung aus. Im September 2013 ermordeten die Behörden schätzungsweise 200 friedliche Demonstrant/innen in der Hauptstadt Khartum und anderen Städten. Ein Jahr später verhaftete der Sicherheitsdienst laut Zeitungsberichten 48 Aktivisten. Im darauffolgenden Jahr konfiszierten Sicherheitskräfte mindestens 16 Zeitungen und nahmen über 21 Journalisten fest. Die Handvoll übriggebliebener unabhängiger Publikationen waren der Zensur ausgesetzt. „Vor jeder Ausgabe der Zeitung kam ein Beamter des National Intelligence and Security Service (NISS) in die Druckerei und zensierte“, bestätigte Shamael Elnour, Journalist bei der unabhängigen Zeitung Al-Tayyar.

Öffentliche Legitimation durch Verdienste und soziale Leistungen

Angesichts dieses harten Vorgehens gegen die organisierte Zivilgesellschaft im Sudan, einschließlich der Gewerkschaften und Berufsverbände, begann die Zivilgesellschaft abseits der staatlichen Reglementierungen zu arbeiten. Auf diese Art und Weise gewannen Bürgergruppen wie das Sudan Journalist Network, das Sudan Doctors’ Committee und die Darfur Bar Association immer breitere öffentliche Anerkennung, durch Mitglieder und deren Verdienste anstatt durch die Billigung der Regierung.

Abdul-Rahman El-Gasim, Rechtsanwalt und Gründungsmitglied der Darfur Bar Association, arbeitete an der Aufdeckung von Kriegsverbrechen in Darfur und Süd-Kordofan. „Die NISS hat mich in Khartum verhaftet, und 2012 musste ich schließlich ganz aus dem Land fliehen“, sagte El-Gasim. Obwohl El-Gasim mit dem UN-Menschenrechtsrat an den Fällen zusammenarbeitete, reichte das nicht aus, um ihn vor dem Groll des sudanesischen Sicherheitsapparats zu schützen.

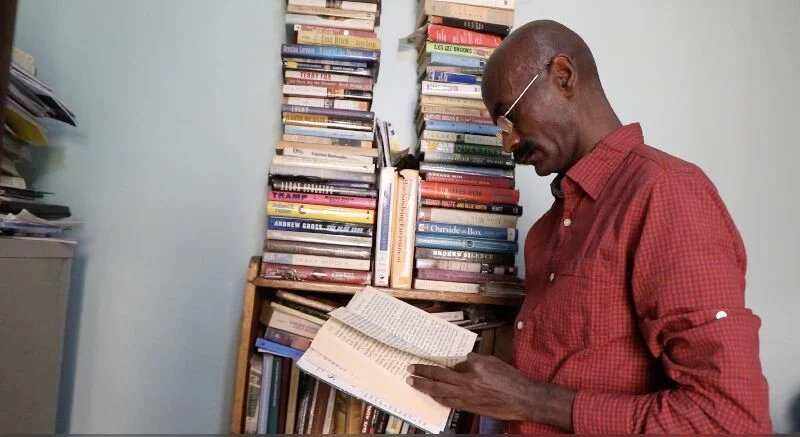

Die Zivilgesellschaft erhielt zudem Anerkennung für ihr öffentliches Engagement in Bereichen, in denen normalerweise die Regierung zuständig gewesen wäre; zeitweise ging es gar darum, die Öffentlichkeit vor dem Staat zu schützen. Die Dienstleistungsbranche, zu der beispielsweise die tea ladies zählen, die Teeverkäuferinnen auf der Straße, sah sich verstärkt Geldbußen für Ordnungswidrigkeiten von Seiten der örtlichen Behörden und der sogenannten „Public Order Police“ ausgesetzt, die es routinemäßig auf Frauen abgesehen hatten und mit Hilfe eines veralteten Gesetzes zur öffentlichen Ordnung Strafgelder eintrieben. Als Reaktion darauf gründete Awadia Kuku die Women's Cooperative Union (siehe Bild ganz oben), die nicht nur Teefrauen und andere Straßenverkäufer/innen vor staatlicher Bedrängnis schützen sollte, sondern auch Kindertagesstätten errichtete und ein Alphabetisierungsprogramm aufbaute. Eine ganze Reihe von Organisationen wie die von Awadia haben ihre Wurzeln in der traditionellen sudanesischen Gesellschaftsordnung. Dem Konzept von „nafeer“ zum Beispiel, das auf das Arabische zurückgeht und in etwa „Aufruf zur Mobilisierung“ bedeutet, liegt der sudanesische Brauch der kommunalen Unterstützung und Freiwilligenarbeit zugrunde. Als 2013 Tausende von Bürger/innen in und um Khartum von Überschwemmungen betroffen waren, bildete sich schnell eine von der Jugend geführte Freiwilligeninitiative, die den Opfern unbürokratisch half, wo Kritiker/innen die Reaktionen der Regierung als unzulänglich beurteilten.

2013 wurde auch die „Emergency Road“ ins Leben gerufen, eine Initiative aus Ehrenamtlichen, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die Probleme im maroden Gesundheitswesen des Sudan auszugleichen. Im Juli 2015 formierte sich in der Ortschaft Fao im Bundesstaat Gezira ein „Emergency Road“-Hilfstrupp, der drei Wochen lang Patient/innen mit Bluttransfusionen, unterernährte Kinder mit einem täglichem Frühstück und Krankenhauspatient/innen mit Abendessen versorgte, bis am 16. August 2015 das Regierungsbüro in Fao das Bankkonto und die Rücklagen der Vorortinitiative einfror, sie beim nationalen Sicherheitsdienst anzeigte und sie beschuldigte, für Israel zu arbeiten.

Die Forderung nach Verantwortlichkeit

Die Mobilisierung von Freiwilligenbewegungen im Gesundheitsbereich, die durch Emergency Road weithin bekannt wurde, halfen dabei, das Versagen der Pharmaindustrie aufzudecken. Im Oktober 2018 wurden gegen 32 Importfirmen von gefälschten Arzneimitteln Korruptionsvorwürfe erhoben, weil Medikamente importiert worden waren, die nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprachen. Die darauffolgenden Preiserhöhungen lösten im November 2016 eine Kampagne des zivilen Ungehorsams aus. Der öffentliche Aufschrei erzielte erste Ergebnisse und schaffte neue Freiräume - wichtige Schritte für ein erfolgreiches Engagement der Bürger/innen.

Eine ihren Bürger/innen gegenüber permanent unverantwortliche Regierungspartei führt naturgemäß zu einem breiteren öffentlichen Rückhalt für die Zivilgesellschaft und zu alternativen, von Menschen gesteuerten Lösungen für die sozioökonomischen Probleme. Das vielleicht extremste Beispiel dieses Phänomens zeigt sich in Darfur. Es wird geschätzt, dass regierungsnahe Milizen und Soldaten zwischen 2003 und 2019 300.000 Menschen töteten und drei Millionen Menschen vertrieben, in der Absicht eine Rebellion in der Region zu verhindern und regierungsnahe ethnische Gruppen mit konfisziertem Land zu belohnen. Ähnlich wie bei den marginalisierten Gemeinschaften in den Nuba-Bergen und am Blauen Nil hat der Konflikt in Darfur einen massiven Anstieg des Aktivismus der Zivilgesellschaft zur Folge, insbesondere unter den Vertriebenen.

Ein prominentes Beispiel ist Hawa Salih, die in Nord Darfur unter widrigsten Umständen mit den Opfern der Vertreibung arbeitete, und der 2012 der internationale Women of Courage Award für das Aufdecken der erschütternden Sicherheitslage in Darfur sowie in den Nuba-Bergen und der südlichen Blauen Nil Region verliehen wurde. Auch waren Student/innen aus Darfur seit dem Ausbruch des Darfur Konflikts 2003 politisch an vorderster Front im Kampf gegen die Regierung von Bashir. Statt ein Zentrum des Lernens zu sein, wurde der Campus zu einer mikrokosmischen Kampfzone zwischen den von der NISS unterstützten regierungsnahen Student/innen und solchen, die den Darfur Studierenden Gruppen nahestehen. Studentenorganisationen wie die Darfur Student Association und die United Peoples Front (UPF) erwiesen sich als Rettungsleine für die Darfur Jugend in den Hochschulen.

„Was sollen die Frauen denn anderes machen, als zu protestieren?“

Wie im Fall Darfur, sind es die Wehrlosesten und Unterdrücktesten Teile der Gesellschaft, die am meisten zur Zivilgesellschaft im Sudan und zu den jüngsten Revolten gegen das herrschende Regime beigetragen haben - nämlich Frauen und Jugendliche. In einem Land, in dem Mädchen bereits mit zehn Jahren legal verheiratet werden können und Frauen und Kinder den größten Teil der Binnenvertriebenen ausmachen, ist es nicht wirklich verwunderlich, dass die Sudanesinnen wesentlich an der Revolte zum Sturz des Regimes beteiligt waren. Während sudanesische Frauen immer schon an den Protestbewegungen des Landes mitgewirkt haben, waren es vor allem die Aufstände des zivilen Ungehorsams von 2016, die ein noch breiteres Netz an weiblicher Beteiligung bei den Demonstrationen gegen das Regime hervorbrachten. Die Preiserhöhungen bei Rohstoffen sowie Medizin und Kosmetik und die Mobilisierung durch soziale Medien ermutigten weitere sudanesische Frauen, die nie zuvor an Demonstrationen teilgenommen hatten, sich der Protestbewegung gegen die Regierung Ende 2016 anzuschließen und dabei eine zentrale Position einzunehmen. Seit dem haben die Frauen keine Verbesserung erfahren. Es sind dieselben Frauen, die zu großen Teilen an der jetzigen Revolte beteiligt sind. „Die Frauen hatten genug davon“, erklärt die sudanesische Aktivistin und frischgebackene Universitätsabsolventin Sarah Ahmed. „Die Regierung hat uns seit Jahrzehnten unterdrückt. Die Wirtschaft ist buchstäblich zusammengebrochen, das Leben war nicht mehr lebenswert [...] - was hätten die Frauen denn sonst tun sollen, als zu protestieren?“

Der Sturz Bashirs

Eine der größten Errungenschaften der Sudanese Professionals Association (SPA) im Kampf gegen Bashir war die Zusammenführung verschiedener zivilgesellschaftlicher Protestgruppen. Die Koordinierung und Zusammenarbeit innerhalb der SPA wurde durch die Verbreitung und den Zugang des Internets möglich. Anfang der späten 2000er Jahre zog das Engagement der Bürger mit der zunehmenden Nutzung von Blogs und dem neuen Potenzial der sozialen Medien allmählich auf digitale Plattformen um. Seit Mitte der 2010er Jahre ist die Internetnutzung von etwa 10% auf 30% angestiegen. Über diese Organisationsform konnte nun ein viel größeres Publikum erreicht werden und die Arbeit wurde einfacher.

Der Zuwachs der Nutzer/innen von sozialen Medien, vor allem unter den Frauen, machte Versuche, Demonstrierende mit Gewalt zurückzudrängen - wie 2013 geschehen – weniger vertretbar. Auch die Außenwirkung verhinderte eine exzessive offene Gewaltanwendung. Die Regierungspartei hatte es geschafft, US-Sanktionen im Austausch gegen Anti-Terror Informationen aufzuheben und steuerliche Erleichterungen und politische Unterstützung der Europäischen Union für die vorgebliche Eindämmung der Migration zu erwirken. Aus Angst vor einem Zurückrudern in den Außenbeziehungen zum Westen, setzte die Regierungspartei zurückhaltender auf die Strategie der gewaltsamen Unterdrückung in den neuesten Massenprotesten. Außerdem fehlte Bashir aufgrund von internen Streitigkeiten in der Regierungspartei und die Verweigerung der mittleren und niedrigeren Ränge der Militärbeamten, seinem Aufruf zur Unterdrückung der Proteste Folge zu leisten, die weitreichende Unterstützung für seinen Machterhalt.

Bevor die SPA von einem Sieg sprechen kann, gibt es allerdings noch viel zu tun. Im Verlauf der Geschichte des Sudans waren die zivilgesellschaftlichen Protestbewegungen zwar erfolgreich, die Erfolge jedoch nur von kurzer Dauer. Der SPA muss es nun gelingen, den seit den 1960er Jahren existierenden Teufelskreis zu durchbrechen, in dem eine Militärherrschaft in eine inkompetente zivile Herrschaft derselben abgehalfterten politischen Schicht übergeht. In der jüngsten Äußerung des militärischen Übergangsrats - ein militärisches Übergangsgremium, das die Forderungen der Protestbewegung nach einem Regimewechsel hin zu demokratischen Richtlinien umsetzen soll – wird jegliche Beteiligung der ehemaligen Regierungspartei in die Übergangsregierung geleugnet. Dabei waren viele der ranghohen führenden Militärs und andere Mitglieder des Sicherheitssektors, die mit der Übergangsbehörde in Verbindung stehen, bis vor kurzem direkt dem ehemaligen Präsidenten unterstellt und von diesem persönlich eingesetzt worden – auch wenn sie offiziell nicht der Regierungspartei angehören. Dem Befehlshaber der Rapid Support Forces (RSF) beispielsweise, Mohamed Hamdan (alias Hemeti), wurde der militärische Rang eines Generalleutnants verliehen - ein Status, der den Befugnissen des Verteidigungsministers entspricht. Hemeti, der für seine Treue zu Bashir und seine unbarmherzigen Angriffe auf seine Feinde ausgezeichnet worden war, stieg in der Militärhierarchie auf, obwohl er Ende 2014 und Anfang 2015 einen der blutigsten Einsätze in Darfur und die erst kürzlichen Gewaltausübung im April 2019 zu verantworten hatte. Bashir war geschickt darin, für ein Gleichgewicht zwischen den unterschiedlichen Sicherheitskräften zu sorgen, um an der Macht zu bleiben - oft auf Kosten der Bürger/innen des Sudans.

Die größte künftige Herausforderung für die SPA dürfte im Einleiten echter politischer Reformen bestehen, während die Übergangsbehörde mit der Aufrechterhaltung der Sicherheit und der Beschwichtigung der politisch-militärischen Kräfte beschäftigt sein wird. Das komplexe Netz der Sicherheitskräfte „braucht Finanzen, die knapp sind und nicht mehr so zuverlässig wie zuvor von al-Bashir fließen“, schreibt Alex de Waal, Direktor der World Peace Foundation. „Einem unzufriedenen paramilitärischen Kommandeur fehlt es nicht an Mitteln, um durch gewaltsames Vorgehen mehr für sich herauszuholen.“

Doch es gibt noch Hoffnung. Mit bemerkenswerter Disziplin und Entschlossenheit ist es der SPA gelungen, große Teile der sudanesischen Bevölkerung – mehr Menschen als je zuvor - zu mobilisieren und damit den Fall eines langjährigen Militärherrschers zu erzwingen. Nie vorher hatte es im Sudan so viel Zivilcourage von seiten einer weitgehend jugendlichen Bevölkerung gegeben, die sich der politischen Intrigen und Herausforderungen, denen sich das Land gegenübersieht, weitaus bewusster ist - auch dank der relativ neuen Verbreitung digitaler Medien. „Wir gehen nirgendwohin“, sagt Sarah Ahmed, die weiterhin entschlossen ist, die Revolte vor dem Hauptquartier fortzusetzen. „Bis sich die Dinge ändern, harren wir hier aus.“