Brasiliens derzeitige Regierung strebt das Totalverbot von Schwangerschaftsabbrüchen an. Ein Verfassungsreformvorschlag ist bereits ausformuliert. Wird er angenommen, öffnet dies die Tür für die gesetzlichen Änderungen.

Der 15. November ist Nationalfeiertag in Brasilien. An diesem Tag wird jedes Jahr der Proklamation der Republik gedacht. Aber von welcher „Republik“ sprechen wir da? Oder - anders ausgedrückt – was feiern wir da eigentlich?

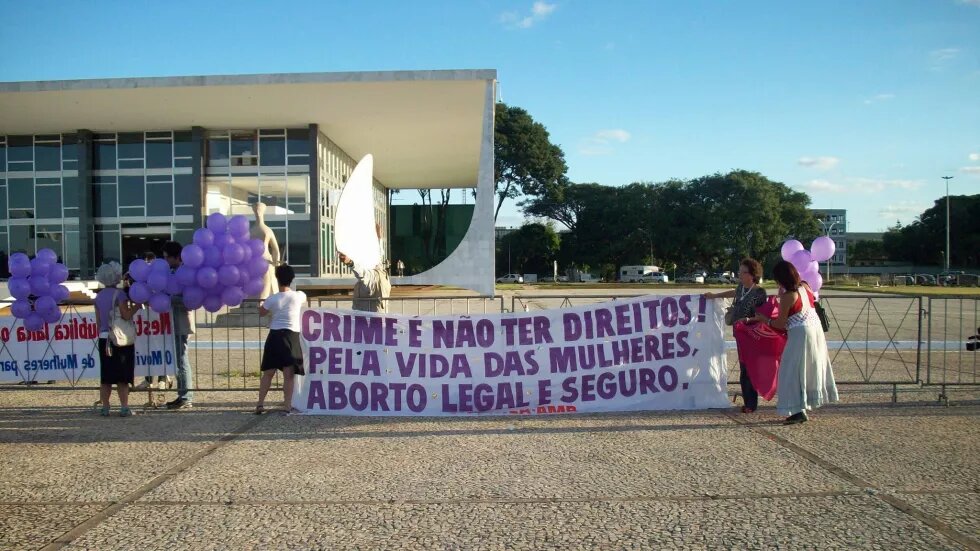

Schauen wir uns die aktuelle Situation der reproduktiven Rechte in Brasilien an: Sehr viele Frauen sind auf die Straße gegangen, um gegen die Annahme eines Antrages auf Verfassungsänderung (PEC 181/15) durch eine Spezialkommission des Nationalkongresses zu protestieren.

Besagte Initiative wird im Volksmund auch gern „Trojanisches Pferd“ genannt: Unter dem Vorwand, Verbesserungen für die Mütter Frühgeborener zu schaffen – eine Verlängerung des Mutterschutzes um die Tage ihres Krankenhausaufenthaltes (max. 240 Tage) –, hat sie eigentlich zum Ziel, die wenigen legalen Ausnahmen für Schwangerschaftsabbruch außer Kraft zu setzen. Der Antrag auf Verfassungsänderung ist bereits ausformuliert und kann dem Plenum jederzeit zur Abstimmung vorgelegt werden.

Geplante Verfassungsänderung – Türöffner für gesetzliches Totalabtreibungsverbot

Sollte dieser Verfassungsreformvorschlag verabschiedet werden, würde das die Tür öffnen für eine Kriminalisierung der Gründe, in denen Schwangerschaftsabbruch heute noch gestattet ist (seit 1941: nach einer Vergewaltigung und bei Lebensgefahr für die schwangere Frau; seit 2012: bei Anenzephalie des Fötus). Auch der bislang nicht verwendete Terminus „ab der Empfängnis“ würde Eingang in die Gesetzgebung finden.

1988, als die Konstituierende Nationalversammlung die derzeit geltende Verfassung verabschiedete, machte die Frauenbewegung mobil und konnte – mit der Unterstützung anderer sozialer Bewegungen – verhindern, dass dieser Begriff Eingang in den Verfassungstext fand. Aber der ständige Disput zwischen konservativ-fundamentalistischen Sektoren und demokratischen politischen Kräften, vor allem der feministischen Bewegung, hat niemals aufgehört.

1941 – während der Diktatur der Vargas-Regierung (1930-1945) – wurde der vorher straffreie Schwangerschaftsabbruch in Brasilien per Gesetz kriminalisiert und unter Freiheitsstrafe gestellt. Ausgenommen waren Fälle von Vergewaltigung sowie Gefahr für das Leben der Mutter.

Aber erst gegen Ende der 1980er Jahre und im folgenden Jahrzehnt wurden – unter großem Einsatz der feministischen Bewegung – öffentliche Einrichtungen für diese noch zugelassenen Fälle des Schwangerschaftsabbruchs unter dem Dach des ebenfalls in der Verfassung von 1988 verankerten Einheitlichen Gesundheitssystems SUS (Sistema Único de Saúde) geschaffen.

Deckelung des Staatshaushaltes trifft Gesundheitswesen schwer

Die derzeitige De-facto-Regierung Temers hat unter dem Vorwand der Haushaltssanierung bereits 2016 eine Deckelung des Staatshaushaltes für die nächsten 20 Jahre festgelegt (PEC 55) – eine Budgetbegrenzung, die neben dem Sozial- und Bildungssektor auch das Gesundheitswesen schwer trifft. „Ungerechtigkeit!“ rufen die Frauen.

Denn so werden die Möglichkeiten für Frauen aus den unteren Schichten – in ihrer großen Mehrheit von schwarzer Hautfarbe – auf Zugang zu einer menschenwürdigen und kostenfreien Gesundheitsversorgung praktisch auf Null gesetzt. Besonders im Falle eines Schwangerschaftsabbruchs.

Ganz zu schweigen von einer Angebotserweiterung für die Bevölkerung zur Familienplanung und für eine menschenwürdige Geburtsbegleitung. (Brasilien hat z.B. die höchste Kaiserschnittrate der Welt; 85% der Neugeborenen kommen per Kaiserschnitt auf die Welt). Die Versorgung der Frauen ist, was die reproduktiven Rechte betrifft, aufs Äußerste bedroht, und die Prekarisierung zeigt bereits jetzt Auswirkungen.

Demontage demokratischer Institutionen und des Rechtsstaates

Der Feldzug der Konservativen auf die reproduktiven Rechte der Frau wiegt deswegen so schwer, weil hier der Angriff auf die Rechte der Frau verkoppelt ist mit dem Angriff auf die res publica – ein verantwortungsvoll agierendes Staatswesen Brasiliens – oder, anders gesagt, mit der Demontage der demokratischen Institutionen und des Rechtsstaates, für den wir uns ab der ersten Hälfte der 1980er Jahre stark gemacht haben und für den wir nach der Beendigung der Militärdiktatur 1985 weiter kämpften.

Die letzten dreißig Jahre, d.h. die Zeit seit Beendigung dieses autoritären Regimes, war die längste demokratische Phase, die das Land erlebt hat: Es fanden reguläre Wahlen statt, die Regierungen waren verpflichtet, Investitionspläne für die Verwendung von Staatsgeldern aufzustellen, das Informationszugangsgesetz wurde verabschiedet, Kontrollmechanismen für staatliche Maßnahmen und Finanzquellen wurden eingeführt.

Die aktive Bürgerbeteiligung gewann an Stärke. Das war neben anderen eine der wichtigsten Errungenschaften für den Ausbau der demokratischen Teilhabe im Lande.

Doch im Mai 2016 wird diese Entwicklung unterbrochen. Gegen die gewählte Präsidentin Dilma Rousseff wird ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet, um sie vor Gericht stellen zu können; Vicepräsident Temer übernimmt die Regierungsgeschäfte. Politische Maßnahmen, die die Verwendung öffentlicher Gelder im Sinne der res publica – der öffentlichen Sache – stärkten, sind erneut diktiert vom Gewinninteresse der Privatiers und der großen Unternehmen.

Den sozial orientierten politischen Bemühungen, die eine gesellschaftliche Teilhabe beförderten, werden die Staatsgelder entzogen – zugunsten von Zahlungen an das Finanzkapital. Im offiziellen Diskurs nennt sich das hochtrabend: „Gesetz der finanziellen Verantwortung“. Was aber die Wirklichkeit bestimmt, sind soziale Verantwortungslosigkeit und Missachtung der arbeitenden und armen Bevölkerung zugunsten einer kleinen, sehr reichen Minderheit.

Ein „von christlichen Grundsätzen regiertes Land“: Neoliberale Theokratie

Diejenigen, die das totale Abtreibungsverbot anstreben und die Schwangerschaftsverhütung kritisieren, versuchen auch, Sexualerziehung und Debatten über Geschlechter-, Rassen- und Klassenungleichheiten und -ungerechtigkeiten in den Schulen zu hintertreiben und sperren sich gegen die Möglichkeit einer laizistischen Republik, die soziale Rechte garantieren und Gleichstellung und Wohlstand fördern würde. Sie plädieren für eine neoliberale Theokratie, auch wenn sie Wahlen formal befürworten.

Kann man also behaupten, dass die konservativen Sektoren, die der Kirche angehören, auf die Bildung einer Regierung bzw. eines Staates auf theokratischer Grundlage aus sind? Es hat ganz den Anschein. Zum einen war mehrfach in ihren Wahlkampagnen erkennbar, dass sie auf eine Vision hinsteuern: ein – gemäß ihrer Formulierung – von christlichen Grundsätzen regiertes Land.

Zum anderen handeln sie entsprechend, wenn sie einmal in ihren Ämtern sind – sei es in Legislativ- oder Exekutivorganen. Die konservativ orientierten Parlamentsabgeordneten christlich-religiöser Prägung, insbesondere die Angehörigen der Neopfingstkirchen, setzen sich bei der Ausarbeitung von Gesetzesvorschlägen bedenkenlos über einen der Hauptgrundsätze der Demokratie hinweg: das Prinzip des Laizismus, der strikten Trennung von Kirche und Staat.

Gleichzeitig agieren die Neopfingstkirchen mehr und mehr wie politische Parteien oder Wirtschaftsunternehmen. Wie Parteien bestimmen sie über ihre Anhängerschaft, indem sie ihnen einreden, dass sie nur dann treue Gefolgsleute sind, wenn sie sich an die hierarchischen Regeln ihrer Kirchen halten. Im parlamentarischen Handeln bedeutet das in der Konsequenz, dass die Prämisse vom laizistischen Staat nicht ansatzweise zur Debatte steht.

Wie Unternehmen verletzen sie das Konzept der res publica und regieren im Sinne der Gewinnsteigerung ihrer Institutionen. So setzen sie sich beispielsweise eigennützig für den Erhalt der Steuerfreiheit für Kirchen ein (Artikel 150 der Verfassung), für den Zugang zu Funk- und Fernsehkonzessionen sowie den Zugriff auf öffentliche Budgets, die für sozialpolitische Maßnahmen und soziale Sicherheit gedacht sind. Das sind Vorgehensweisen, die sich von den Lobby-Praktiken großer Konzerne durch nichts unterscheiden.

Um ihre Ziele durchzusetzen, gehen diese „Unternehmens-Parteien-Kirchen“ und ihre Abgeordneten Allianzen mit anderen Sektoren ein, wie den Vertretern der Agrar-Lobby, der Rüstungsindustrie und des Finanzkapitals.

Staatswesen mit patriarchalen Normen versus „res publica“

Es stellt sich die Frage, warum diese Kräfte – wo sie doch eine so breite Agenda haben – so viel Mühe darauf verschwenden, die reproduktive Fähigkeit der Frauen so unter Kontrolle zu halten? Wir Feministinnen sehen das so, dass die Kontrolle über unsere Körper und seine Reproduktionsfähigkeit grundlegend für die geltende Ordnung ist.

Nun ist es nicht schwierig, in der Weltgeschichte Beispiele für Regierungen zu finden, die auf die Geburtenkontrolle eingewirkt haben bzw. einwirken, um – je nach den herrschenden Umständen – die Geburtenrate zu verringern oder zu erhöhen, und zwar in erster Linie über die Kontrolle der Körper der Frauen.

Ebenso deutlich muss gesagt werden, dass die Kontrolle über Körper, Sexualität und Reproduktion der Frauen ein wesentlicher Bestandteil der Politik dieser christlichen Kirchen als patriarchale Institutionen ist. Feministische Theologinnen haben längst nachgewiesen, wie geistliche und biblische Zitate herangezogen werden, um die konservative, frauenfeindliche und rassistische Position zu rechtfertigen, die von diesen Sektoren verteidigt wird.

In Brasilien hat es seit der Kolonisierung in den sozialen Beziehungen zwischen Geschlechtern, Rassen und Klassen immer eine Dynamik der gegenseitigen Beeinflussung und Durchdringung gegeben. Dies führte zu einem Staat(swesen) mit patriarchalen und – durch die Versklavung freier, schwarzer, aus Afrika stammender Völker– rassistischen Normen.

Dieser Staat, bei seiner Gründung von den Interessen der Großgrundbesitzer bestimmt, ist über die Zeit zu einem Instrument geworden, um die Akkumulation von Reichtum und die Superausbeutung des Großteils der arbeitenden – und zumeist schwarzen – Bevölkerungsteile zu begünstigen.

Heute steht dieser Staat unter der Kontrolle der großen Konzerne und transnationalen Gesellschaften, des Agrobusiness und des Finanzkapitals, welche sich mit den politischen Kräften religiöser Prägung verbünden. Gemeinsam machen sie Front gegen die reproduktiven und sexuellen Rechte der Frauen.

All das sind Gründe dafür, warum der Kampf der feministischen Bewegung für die reproduktiven Rechte der Frau untrennbarer Bestandteil des Kampfes für Demokratie und soziale Gerechtigkeit in Brasilien ist. Und ebenso des Kampfes dafür, dass die res publica wieder zu einer echten „Sache des Volkes“ und aus Brasilien wieder eine wirkliche „Republik“ wird.

Übersetzung aus dem Portugiesischen: Petra Tapia

Der Originalartikel ist auf der Seite unseres Büros in Brasilien zu finden.