Im Dezember 2015 haben sich in Paris 196 Regierungen darauf verständigt, die globale Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen. Manche Lösungsansätze schaden dabei mehr als dass sie nutzen.

Die etablierte Politik ist in der Regel nicht besonders gut darin, sich grundlegende Veränderungen vorzustellen. Im vergangenen Dezember jedoch haben sich in Paris 196 Regierungen darauf verständigt, die globale Erwärmung auf 1,5 °C über vorindustriellem Niveau zu begrenzen – ein Ziel, das verspricht, einen Wandel genau dieser Art herbeizuführen. Einer solch großen Transformation stehen jedoch ernste politische Herausforderungen entgegen. Das zeigt sich unter anderem daran, dass zunehmend Lösungsvorschläge diskutiert werden, die mehr schaden als nutzen werden.

Einer dieser diskutierten Lösungsstränge befasst sich mit der Idee, umfangreiche technologische Interventionen zur bewussten Steuerung des globalen Klimasystems zu entwickeln. Die Befürworter des Geo-Engineerings argumentieren, dass herkömmliche Anpassungs- und Klimaschutzmaßnahmen die Emissionen einfach nicht schnell genug verringern, um eine gefährliche Erwärmung zu verhindern. Es seien Technologien wie die sogenannte CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS) erforderlich, um Klimaschäden und menschliches Leid zu begrenzen.

Der Weltklimarat scheint dem zuzustimmen. In seinem fünften Sachstandsbericht stützt der IPCC seine Szenarien für das Erreichen der Pariser Klimaziele auf das Konzept „negativer Emissionen“, also der Fähigkeit, überschüssiges Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu saugen.

Allerdings ignoriert dieser Denkansatz ernste Probleme bei der Entwicklung und beim Einsatz von Geo-Engineering-Technologien. Betrachten wir etwa die CCS-Technologie, also die Abscheidung des als Abfallprodukt anfallenden Kohlendioxids bei großen CO2-Quellen (wie zum Beispiel mit fossilen Brennstoffen betriebenen Kraftwerken) und seine dauerhafte Speicherung in unterirdischen geologischen Formationen.

Auf den ersten Blick klingt das sinnvoll. Doch wirtschaftlich betrachtet wird so eine erhöhte Öl- und Gasförderung ermöglicht. So wird das Kohlendioxid genutzt, um ansonsten nicht förderbare Reserven zu gewinnen. Anders ausgedrückt: Die einzige Möglichkeit, CCS kosteneffektiv zu betreiben, besteht aktuell in der Verschlimmerung des Problems, das eigentlich gelöst werden soll.

Bioenergie und Geo-Engineering

Die angebliche Wunderwaffe, die aus CCS eine Technologie zur Produktion von sog. „negativen Emissionen“ machen soll, ist Bioenergie mit CCS (BECCS). BECCS beginnt mit der Produktion großer Mengen von Biomasse, beispielsweise aus schnell wachsenden Bäumen, die von Natur aus CO2 aufnehmen. Diese Pflanzen werden anschließend durch Verbrennung in Brennstoff umgewandelt, wobei die resultierenden CO2-Emissionen abgeschieden und gespeichert werden.

Jedoch ist Bioenergie keineswegs CO2-neutral und der steile Anstieg der Nachfrage nach Biomasse in Europa hat zu steigenden Preisen für Lebensmittelrohstoffe und zu Land Grabbing im Globalen Süden geführt. Die Wissenschaftler Kevin Anderson und Glen Peters haben solche Technologien unter anderem deshalb jüngst als „ungerechtes Glücksspiel um hohe Einsätze“ bezeichnet.

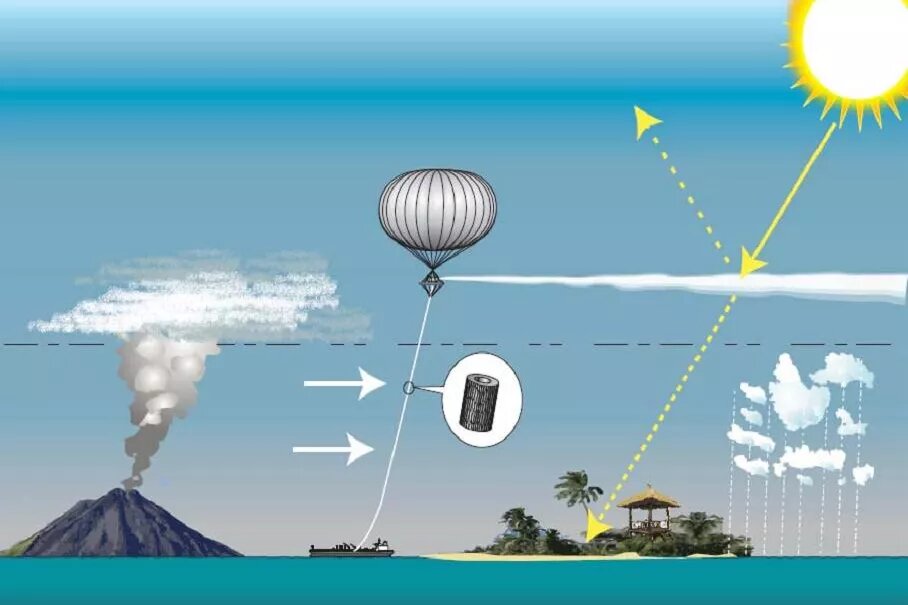

Was ist mit anderen Vorschlägen zum Geo-Engineering? Das sogenannte Solar Radiation Management (SRM) zielt darauf ab, die Menge an Sonnenlicht zu steuern, die die Erde erreicht. Zum Beispiel werden dabei die Auswirkungen eines natürlichen Vulkanausbruchs imitiert, indem man Sulfate in die Stratosphäre pumpt. Ein anderer Weg ist das sogenannte „Marine Cloud Brightening“ (Meereswolken-Aufhellung), welches dazu führt, dass die Wolken mehr Sonnenlicht in den Weltraum zurückspiegeln.

Doch Sulfate in die Stratosphäre zu schießen verringert die CO2-Konzentration nicht; es verzögert lediglich deren Auswirkungen, und zwar so lange, wie die Sprühmaßnahmen fortgesetzt werden. Zudem könnten Sulfatinjektionen in der nördlichen Hemisphäre aufgrund einer drastischen Verringerung der Niederschlagsmenge ernste Dürren in der afrikanischen Sahelzone verursachen, während einige andere afrikanische Länder mehr Niederschlag erleben würden. Die Auswirkungen auf das asiatische Monsunsystem könnten sogar noch drastischer sein. Kurzum: SRM bedroht die Lebensgrundlagen von Millionen von Menschen.

Mögliche Schritte in der Klimapolitik

Wenn uns also das Geo-Engineering nicht retten kann, was dann? Tatsächlich gibt es eine Reihe von Schritten, die wir bereits heute ergreifen könnten. Sie sind bunter, vielfältiger und politisch schwieriger umzusetzen als Geo-Engineering. Aber sie würden funktionieren.

Der erste Schritt wäre ein Moratorium auf neue Kohleminen. Würden alle gegenwärtig geplanten Kohlekraftwerke gebaut und über ihre normale Laufzeit von 40 Jahren betrieben werden, würde das allein 240 Milliarden Tonnen CO2 freisetzen – mehr als das verbleibende Kohlenstoffbudget. Würden diese Investitionen in eine dezentrale Produktion erneuerbarer Energien umgeleitet, wäre der Nutzen enorm.

Zudem gibt es angesichts der Tatsache, dass nur 10 Prozent der Weltbevölkerung für fast 50 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind, starke Argumente für die Umsetzung von Strategien, die auf die größten Emittenten zielen. So macht es wenig Sinn, dass die Fluglinien, die lediglich 7 Prozent der Weltbevölkerung bedienen, von der Zahlung von Kraftstoffsteuern befreit sind, insbesondere in einer Zeit, in der Flugpreise auf einem historischen Tiefststand angekommen sind.

Zudem sind Änderungen bei der Landnutzung erforderlich. Das International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development 2009 skizziert den Weg zu einer Umgestaltung der Landwirtschaft, deren Nutzen weit über die Klimapolitik hinausreichen würde. Wir müssen dieses Wissen weltweit zur Anwendung bringen.

In Europa könnte der Abfallsektor einen wesentlichen Beitrag zu einer kohlenstoffarmen Zukunft leisten. Eine jüngst von Zero Waste Europe in Auftrag gegebene Studie hat ergeben, dass die optimale Umsetzung der Abfallziele des „Kreislaufwirtschaftspakets“ der Europäischen Kommission in der EU 190 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen könnte. Dies entspricht den jährlichen Emissionen der Niederlande!

Zu den verfügbaren Maßnahmen im Verkehrssektor gehören eine Stärkung öffentlicher Verkehrsmittel, die Förderung des Einsatzes der Eisenbahnen im Frachtverkehr, der Ausbau von Fahrradwegen und die Subventionierung von Lieferfahrrädern. In Deutschland könnten intelligente Maßnahmen beim Verkehr die Emissionen des Sektors bis 2050 um bis zu 95 Prozent senken.

Eine weitere wirkungsvolle Maßnahme bestünde darin, natürliche Ökosysteme zu schützen und wiederherzustellen; dies könnte zur Speicherung von 220-330 Gigatonnen CO2 weltweit führen.

Keine dieser Lösungen ist ein Allheilmittel, doch gemeinsam könnten sie die Welt zum Besseren verändern. Geo-Engineering ist nicht die einzige Alternative. Es ist eine Reaktion auf die Unfähigkeit der etablierten Ökonomie und Politik dem Klimawandel zu begegnen. Statt zu versuchen Methoden zu entwickeln, um weiterzumachen wie bisher (was ein unrealistisches und zerstörerisches Ziel ist), müssen wir uns radikale Veränderungen vorstellen und diese umsetzen.

Wenn wir dies nicht schaffen, sollten wir uns nicht wundern, wenn in nur wenigen Jahren der Thermostat des Planeten unter der Kontrolle einer Handvoll Staaten oder militärischer und wissenschaftlicher Interessen steht. Wenn die Staats- und Regierungschefs zur 22. Klimakonferenz der UN-Klimarahmenkonvention zusammenkommen, um das Pariser Abkommen in Kraft zu setzen, sollten sie die schnellen Rezepte des Geo-Engineerings verwerfen und ein Bekenntnis zu echten Lösungen unter Beweis stellen.

Aus dem Englischen von Jan Doolan. Dieser Artikel erschien zuerst beim Project Syndicate. Er ist Teil unseres Dossiers zum COP 22 Klimagipfel in Marrakesch.