In ihrem Vorwort zum Dossier zu den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro geht Barbara Unmüßig auf Brasiliens derzeitige wirtschaftliche wie politische Krise ein und hinterfragt, ob die Verantwortlichen aus den Fehlern bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 gelernt haben.

Rio de Janeiro steht erneut im Fokus der Welt. Zwei Jahre nach dem Sieg der deutschen Nationalmannschaft im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer im Maracanã-Stadion beginnen in derselben Stadt die Olympischen Sommerspiele 2016.

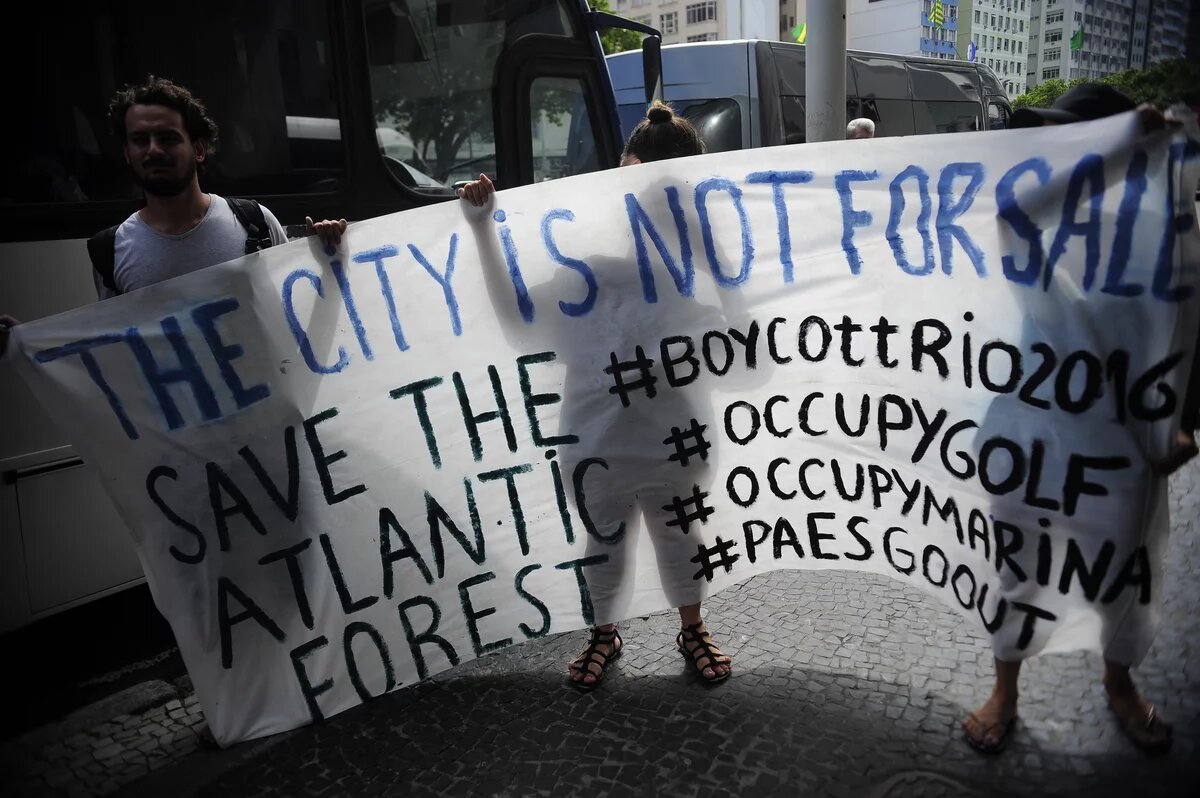

2013 und 2014 überraschten die fußballverrückten Brasilianerinnen und Brasilianer die Welt mit Protesten gegen die teuerste Weltmeisterschaft aller Zeiten. Doch seitdem haben sich die Bedingungen nochmals dramatisch verändert. Die Olympischen Spiele, die ein Fest der Freude werden sollten, bewegen die Menschen bislang nicht einmal am Austragungsort in Rio de Janeiro. Sie haben andere Sorgen. Brasilien durchlebt eine schwere Krise: Die Wirtschaft steckt in einer Rezession, die Arbeitslosigkeit steigt.

Doch schwerer wiegt die politisch-institutionelle Krise. Das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsidentin Dilma Rousseff ist eingeleitet. Dass sie es sein wird, die am 5. August neben IOC-Präsident Thomas Bach die Spiele eröffnen wird, ist mittlerweile sehr unwahrscheinlich. Seit Monaten protestieren zig Tausende Menschen auf den Straßen gegen Korruption, Amtsmissbrauch, soziale Ungleichheit, Verschwendung, vor allem gegen die Regierung, einige auch für sie. Die Präsidentin und ihre Partei haben den Rückhalt bei der Bevölkerung mehrheitlich verloren und die Regierung ihre Basis im Parlament.

Doch das Amtsenthebungsverfahren, so formal korrekt es ablaufen mag, ist in der Substanz ein Schaden für die brasilianische Demokratie. Alte Machteliten melden sich zurück – nicht um der Demokratie willen, sondern um ihre eigenen Interessen zu retten und sich selbst wieder an die Macht zu bringen, nachdem dies bei der Wahl Ende 2014 nicht gelungen war. Es steht zu befürchten, dass sie erkämpfte Freiräume für Partizipation und für offene gesellschaftliche Debatten deutlich einschränken und wichtige soziale und gesellschaftliche Modernisierungserfolge der letzten Jahre wieder rückgängig machen werden. Schon jetzt etwa attackiert ein Bündnis konservativer Gruppen im Parlament die ohnehin eingeschränkten sexuellen und reproduktiven Rechte von Frauen.

Das „Vermächtnis“ der Spiele – Wer profitiert, wer trägt die Kosten?

Schon im Kontext der Fußballweltmeisterschaft 2014 haben wir umfangreiche Hintergrundinformationen zu den sozialen, ökologischen und politischen Auswirkungen des Mega-Events geliefert. WM und Olympische Spiele, das sind zwei Großereignisse, die ein Land wie Brasilien stark verändern. Wir haben uns gefragt: Was passiert eigentlich bei Ereignissen dieser Größenordnung in und mit der Gesellschaft? Wer profitiert, wer trägt die Kosten? Wo werden Rechte verletzt? Seit Jahren begleitet das Brasilienbüro der Heinrich-Böll-Stiftung deshalb zusammen mit seinen Partnerinnen und Partnern die Vorbereitungen und Auswirkungen von WM und Olympia kritisch.

Olympia 2016 weist viele strukturelle Parallelen zur WM auf, ebenso wie interessante Besonderheiten. Wir stellen fest: Gewinne machen Einige, die Allgemeinheit profitiert kaum. Erhebliche soziale Kosten fallen dagegen an. Die Verantwortlichen haben aus Fehlern bei der WM gelernt und andere wiederholt, etwa bei der Zwangsräumung der Vila Autódromo gegen erheblichen Widerstand der Bewohnerinnen und Bewohner und trotz internationalen Protests. Olympia 2016 wird vielleicht nicht teurer als die Spiele 2012 in London, aber deutlich teurer als die Fußball-WM. Knapp 40 Mrd. Reais, derzeit etwa 10 Mrd. Euro, stehen offiziell zu Buche.

Zu den offiziellen sind versteckte Kosten in erheblicher Höhe hinzuzuzählen. Rechnet man richtig zusammen, wird auch deutlich, dass anders als offiziell angekündigt, wieder einmal die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler für den überwiegenden Anteil der Kosten aufkommen müssen.

Nicht zuletzt deswegen sind Megaevents heute ohne ein „Vermächtnis“ für die Allgemeinheit nicht mehr zu rechtfertigen. Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr stehen da ganz oben. In Rio de Janeiro muss man genau hinschauen. Um einen Aspekt hier schon zu nennen: Schnellbustrassen etwa binden den lange vernachlässigten Westen besser an, aber eher zufällig – sie wurden gebaut, um die dort errichteten Sportstätten mit Flughafen, Zentrum und den Hotels zu verbinden. Der Ausbau der bisher bestehenden zwei U-Bahn-Linien (von einem Netz kann man hier wirklich noch nicht sprechen) wurde dagegen auf ein Minimum reduziert. Übrig blieb ausgerechnet die Verlängerung der Linie entlang der strandnahen Viertel der Besserverdienenden.

Kostenfreie Bildung, Gesundheit und bezahlbarer Wohnraum bleiben wieder auf der Strecke

Vorab wurde die internationale Öffentlichkeit bereits auf die Bucht von Guanabara aufmerksam. Das UNESCO-Weltkulturerbe, maritimes Tor zu Rio de Janeiro, ist Austragungsort der Segelwettbewerbe – und hochgradig verschmutzt. Der Skandal ist ökologisch ebenso wie politisch. Schon viel Geld wurde folgenlos in den von coliformen Keimen verseuchten Wassern versenkt, u.a. um Klärwerke zu bauen, die an kein Kanalisationsnetz angeschlossen sind und nun vor sich hin rotten. Bei der Bewerbung versprach die brasilianische Regierung, bis zu den Spielen die Bucht um 80 Prozent zu entgiften. Diese Versprechen wurden mittlerweile auf unbestimmte Ferne verschoben.

Die Beiträge in unserem Dossier machen erneut deutlich, dass Sportgroßereignisse sich weniger an den Interessen des Sportes und der breiten Bevölkerung ausrichten, denn an denen des Kommerz'. In Ländern wie Brasilien, die große soziale Ungleichheit und immer noch Armut kennen, ist es besonders bitter, dass im globalen Wettbewerb der Städte und Unternehmen um Kapitalanlagen die Bedürfnisse nach kostenfreier Bildung und Gesundheit oder bezahlbarem Wohnraum auf der Strecke bleiben.