Wie verändert der "Islamische Staat" die Warnehmung des Konflikts in Syrien? Ein Überblick über die aktuellen Entwicklungen und Akteurskonstellationen in der Region.

Krieg, so heißt es gemeinhin, ist das letzte Mittel. Das ist weise und eigentlich im Interesse aller Beteiligten. Nur ist es problematisch, damit auf Dauer eine abwartende Haltung zu legitimieren. „Letztes“ sollte heißen: letztmöglich – dann, wenn diplomatische Bemühungen nicht fruchten, und nicht erst dann, wenn alles zu spät ist.

Das syrische Regime hat das Konzept von „Krieg als letztem Mittel“ auf den Kopf gestellt. Es hat den Krieg gegen die eigene Bevölkerung eröffnet, ohne über die von den Demonstrierenden zunächst geforderten Reformen ernsthaft nachzudenken. Kinder waren die ersten Opfer des Regimes, wohlgemerkt: die ersten Folteropfer des gegenwärtigen Konfliktes, was im März 2011 zum Ausbruch der Revolution führte. Verhandelt hat das Regime in diesem Konflikt selten – und wenn, dann hat es seine Zusagen regelmäßig gebrochen.

Es ist auch falsch anzunehmen, Krieg herrsche erst dann, wenn der Westen eingreife. In Syrien herrscht Krieg, und wer lediglich abwartet und zuschaut, wie es der Westen seit bald drei Jahren tut, trägt eine Mitschuld.

Oft höre ich, es werde für Syrien keine militärische sondern nur eine politische Lösung geben. Selbstverständlich werden am Beginn eines Syriens für alle Syrer/innen Verhandlungen stehen. Doch „politisch“ und „militärisch“ als einander ausschließende Gegensätze zu formulieren finde ich irritierend. Ziel militärischer Gewalt wäre nicht, den Gegner auszulöschen, sondern vielmehr, endlich zu ernsthaften politischen Verhandlungen zu gelangen. Die Frage lautet daher eher, ob eine politische Lösung erreicht werden kann, solange militärische Optionen ausgeschlossen werden.

Wegschauen, Kleinreden

In einem blutrünstigen Konflikt wie dem in Syrien mag es zynisch klingen, über eine „Salamitaktik“ zu sprechen. Doch eine ebensolche ist es, die das syrische Regime angewandt hat. Anfangs waren es vielleicht zehn Menschen, die täglich auf den Demonstrationen erschossen wurden, bis der Westen sich an diesen Blutzoll gewöhnt hatte. Nach den Schützen kamen die Panzer, nach den Panzern die Luftwaffe. Die Zahl der Verschwundenen und Verschleppten ging in die Zehntausende. Doch weil sich die Gewalt nur schleichend steigerte, löste sie irgendwann keinen Aufschrei mehr aus.

Zum subtilen Kleinreden und –schreiben der Revolution gehört die in westlichen Foren gern gestellte Frage, wie hoch der Preis für eine Revolution sein dürfe. Als könne man sich von außen ein Urteil darüber erlauben, ab welchem Grad der Unterdrückung Menschen ein Recht auf Widerstand hätten.

In Deutschland wurde diese Frage prominent durch den Verfassungsrechtler Reinhard Merkel gestellt, der schrieb, durch die vielen Toten in Syrien sei der Preis dieser Revolution zu hoch. Das stimmt. 190.000 Menschen oder mehr haben ihr Leben verloren. Fast die Hälfte der syrischen Bevölkerung ist auf der Flucht. Doch so formuliert ist es eine implizite Schuldzuweisung an all diejenigen, die für Freiheit und Würde aufgestanden sind.

Bis 2011 war es für den Westen bequem, mit Assads Friedhofsruhe zu leben. Doch es war genau dieses System ungleich verteilter Privilegien und willkürlicher Unterdrückung, das letztlich ins Chaos geführt hat. Nicht die Revolution hat Leid über das Land gebracht, sondern dass das Regime einzig ihre brutale Niederschlagung betrieben hat.

Nach 40 Jahren autoritärer Willkür sollte es uns nicht wundern, dass es keine oppositionelle „Schattenregierung“, kein einfaches Konzept für eine Ablösung des Regimes gibt. Ganz im Gegenteil – wir sollten eher mit ein wenig Ehrfurcht würdigen, wie viele Initiativen es im ganzen Land gibt, die trotz ungünstiger Ausgangsbedingungen ein Gegenmodell zu Autoritarismus und Gewalt anstreben. Natürlich ist es ein Problem, dass die syrische Opposition auch nach drei Jahren noch zersplittert ist. Aber sie ist es auch, weil ihre ausländischen Unterstützer uneins sind, was sie von ihr erwarten.

Davon, dass es dem Regime in erster Linie um das eigene Überleben geht, zeugt die Parole „Assad für immer – oder wir brennen das Land nieder“, die Regime-Milizen von Anfang an dort, wo sie gewütet hatten, an die Wände sprühten. Sie sind ihrem Motto treu geblieben.

Der palästinensische Intellektuelle Elias Khoury merkt hierzu an, dass die Dichotomie dieses infamen Satzes in Wahrheit gar nicht gegeben sei. „Das Land ist niedergebrannt. Wozu also noch Assad?“ fragt er provozierend in einem unlängst auch auf Deutsch veröffentlichten Essay.

Der Krieg im Krieg

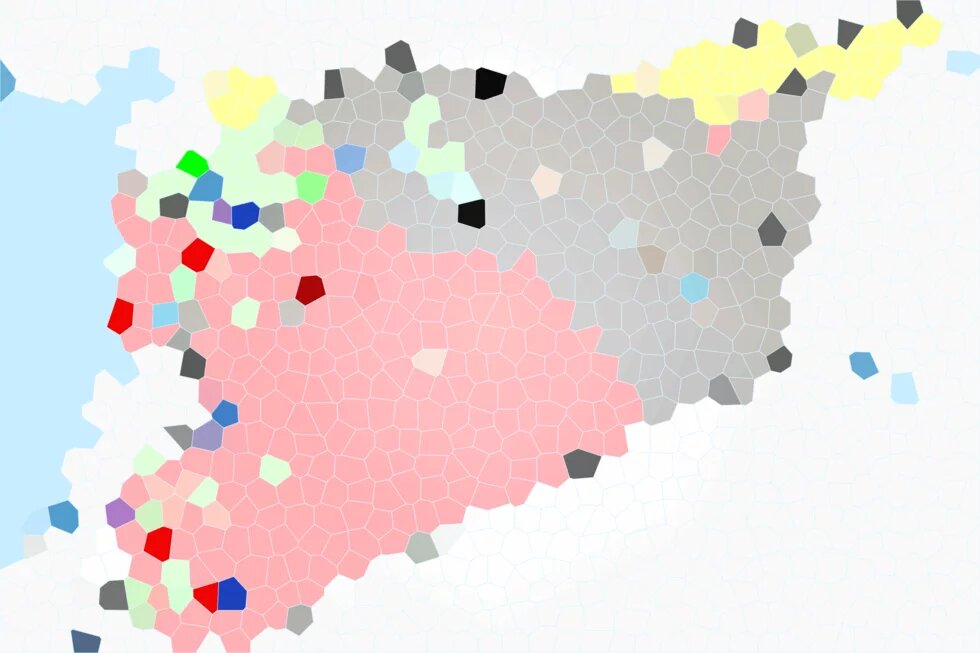

Während der Westen zum Konflikt weitgehend einen Beobachterstatus einnimmt, wird von verschiedensten Seiten massiv in Syrien eingegriffen. Jeder sucht sich seinen „Krieg im Krieg“. Auf der Seite des syrischen Regimes intervenieren militärisch unter anderem der Iran und die libanesische Hisbollah. Sie haben sich auf Gedeih und Verderb hinter das Regime gestellt.

Russland, das das Regime ebenfalls finanziell und materiell massiv unterstützt, verhindert zudem im UN-Sicherheitsrat ein Mandat für eine Intervention in Syrien. Für Moskau ist der Konflikt neben strategischen Interessen in Syrien eine Trumpfkarte, um auf internationaler Ebene Macht zu demonstrieren.

Für die Türkei, die früh Assads Rücktritt forderte, scheint mittlerweile viel wichtiger zu sein, ein Erstarken der Kurd/innen in Syrien zu verhindern.

Dass westliche Staaten sich bis heute nicht entschieden haben, welchem Teil der Opposition sie zutrauen, die Geschicke des Landes zu übernehmen, hat die Einflussmöglichkeiten für andere Staaten erhöht. Früh drehte sich die Diskussion im Westen vorwiegend darum, warum man in Syrien nicht militärisch intervenieren könne. Darüber gerieten politische und zivile Maßnahmen ins Hintertreffen. Jeder Cent selbst humanitärer Hilfe wurde kritisch beäugt, denn er könnte ja in die „falschen Hände“ fallen.

Das Feld der militärischen Opposition hat der Westen weitgehend Förderern aus Staaten wie Saudi-Arabien und Katar überlassen, was für Erscheinungsbild und Ausrichtung der bewaffneten Gruppen entscheidend war. Hilfe des Westens erfolgte im militärischen Bereich erratisch. Die Waffen, die Opposition gefordert hatte, um sich gegen die Übermacht des Regimes verteidigen zu können, vor allem Flugabwehrraketen, erhielt sie nicht. Wenn Rebellen vom Westen unterstützt wurden, stets so, dass sie nicht die Oberhand gewinnen würden.

Eine Flugverbotszone, in den 1990ern für Jahre in Teilen Iraks praktiziert, ohne dass es eine aktive militärische Intervention gegeben hätte, wurde von vornherein ausgeschlossen.

Keine Intervention ist auch eine Intervention

Wann immer die internationale Gemeinschaft erklärte, sie werde nicht militärisch eingreifen, hat sich das syrische Regime in seiner Strategie der Gewalt bestätigt gesehen und die nächste Eskalationsstufe erklommen.

Als im August 2012 US-Präsident Obama den Einsatz von Chemiewaffen als „rote Linie“ definierte, hat das syrische Regime dies als grünes Licht für alle anderen Waffen begriffen. Direkt danach dokumentierte Human Rights Watch den verstärkten Einsatz von Streu- und Brandbomben und systematische Luftangriffe auf die Warteschlangen vor Syriens Bäckereien.

Kaum klopfte sich die internationale Gemeinschaft im September 2013 selbst auf die Schulter, weil sie erfolgreich die Zerstörung des Chemiewaffenarsenals mit Assad verhandelt hatte, bombardierte die syrische Luftwaffe verstärkt mit Fassbomben. Der UN-Sicherheitsrat forderte im Februar 2014 in seiner einzigen Resolution zu Syrien den Verzicht auf diese improvisierten Bomben. Seither hat das Regime ganze Wohnviertel damit eingeäschert. Die internationale Gemeinschaft schweigt hierzu.

Wenn es eine Lehre gibt, die wir aus der Geschichte der internationalen Beziehungen des Assad-Regimes unter Hafez al-Assad wie seinem Sohn Bashar ziehen können, so lautet diese: Solange das Regime selbst sich nicht bedroht sieht, wird es sich nicht maßgeblich bewegen.

Theorie vs. Praxis

Im Studium der Politikwissenschaft ist eine der Grundlehren des Systemvergleichs, dass man nicht die Ideologie eines Systems mit der Praxis des anderen vergleichen kann. Doch genau das ist der Fehler, den viele derer begehen, die die Terrormiliz ISIS gegen Assad abwägen.

ISIS wird von den meisten Syrer/innen und im Ausland gleichermaßen als das personifizierte Böse wahrgenommen – und ISIS ist stolz darauf. Ihre Herrschaft gründet auf hemmungsloser Brutalität. Insofern begreift der Westen ISIS als genau das, was sie ist. Doch trotz aller gelebter und medienwirksam inszenierter Grausamkeit hat ISIS bislang weitaus weniger Menschenleben auf dem Gewissen als Assads Regime.

Der Tod, den Tausende Oppositionelle in Assads Kerkern finden, ist nicht gnädiger als das Morden von ISIS. Doch dieser Tod wird nicht medienwirksam in Szene gesetzt. Er findet jenseits des Lichtes der Öffentlichkeit in den Folterkellern der Geheimdienste statt. Das macht es vielen möglich, diese Opfer zu ignorieren.

Während ISIS ganz offen religiöse Minderheiten verfolgt und damit einen berechtigten Aufschrei im Westen provoziert, übersehen viele, dass die meisten der ISIS-Opfer Sunniten sind - Sunniten, die ISIS bekämpfen. Assad derweil geht gegenüber den Minderheiten perfider vor. Angehörige von Minderheiten unterstützen Assad oft, nicht nur weil sie in ihm einen Beschützer sehen. Vielmehr sind viele durch die Taktik des Regimes, sie in die Unterwürfigkeit zu ängstigen und Ressentiments gegen sie zu schüren, in einen Pakt mit dem Teufel geraten.

Wer sich als Angehöriger einer Minderheit in der Opposition engagiert, wird mindestens so unnachgiebig wie andere verfolgt. Ein trauriges Beispiel ist der während der Verhandlungen von Genf II vom Regime zu Tode gefolterte Sohn des christlichen Oppositionsführers Fayez Sara. Er ist nur einer von Vielen.

Assad als Partner im Kampf gegen den Terrorismus

Mit der Einnahme von Mossul und der Gründung eines „Islamischen Staats“ wurde Assad international wieder salonfähig. Die Schreckensherrschaft eines islamistischen Gebildes schien so bedrohlich, dass Assad – in der Theorie ein säkularer Herrscher – von manchen wieder als Kooperationspartner in Erwägung gezogen wird.

Das wäre nicht das erste Mal: Nach dem 11. September 2001 suchten die USA und ihre Verbündeten nach Alliierten gegen al-Qaida und entdeckten das syrische Regime. In Teilen funktionierte die Kooperation reibungslos – zum Beispiel, wenn es darum ging, mutmaßliche Terroristen nach Syrien ausfliegen zu lassen, auf dass sie unter Folter Informationen preisgeben sollten. Mohammad Haydar Zammar, ein Hamburger Geschäftsmann syrischer Staatsangehörigkeit, könnte sicherlich interessante Einblicke in diese Kooperation geben. Er wurde gekidnappt und ans syrische Regime ausgeliefert, wo auch deutsche Behörden bei Verhören anwesend waren. Nur ist Zammar seit seiner Befreiung aus einem Gefängnis in Aleppo 2012 in Syrien verschwunden und kann nicht mehr Zeugnis ablegen, unter welchen menschenrechtswidrigen Bedingungen diese Kooperation stattfand.

Wer Assad als Partner im Kampf gegen Extremismus das Wort redet, muss sich bewusst sein, dass er damit Menschenrechten eine klare Absage erteilt und sich mit einem Herrscher gemein macht, der diese mit Füßen tritt.

Das jedoch steht auf dem dieser Tage so gern kritisierten Blatt der „Moral“ in internationalen Beziehungen. „Realistisch“ müsse man im Anblick der Herausforderung durch ISIS denken. Mit allen Mitteln gelte es, ISIS zu bekämpfen, damit deren Kampf wiederum nicht nach Europa oder in die USA getragen werde.

Doch auch aus „realistischer“ Perspektive ist es ein geistiger Verrenkungsakt zu erklären, wie ausgerechnet Assads Regime Heil stiften könnte.

Nach 2003 – wohlgemerkt, während Assad sich als Partner im Kampf gegen den Terrorismus gerierte – war schließlich nicht mehr zu leugnen, dass der Großteil der in den Irak einsickernden Dschihadisten aus Syrien kam, ja, es sich oft um eigens vom syrischen Regime rekrutierte Islamisten handelte, die dort gegen die Amerikaner kämpfen und das Land destabilisieren sollten. Damals galt Syrien als Anwärter für die „Achse des Bösen“. Letztere war ein unseliges Konstrukt, von dem heute zum Glück niemand mehr spricht. Doch Assad Glauben zu schenken, wenn er sich als Kooperationspartner im Kampf gegen ein extremistisches Übel andient, funktioniert nur in einem faktenfreien, geschichtsvergessenen Raum.

Welche Rolle das Regime in der Entstehung von ISIS und Konsorten gespielt hat, wird sicherlich in Zukunft ein ertragreiches Forschungsthema sein. Aber ganz pragmatisch für das politische Handeln entscheidend ist: Weder kämpft ISIS maßgeblich gegen Assad noch umgekehrt. ISIS hat zwar im Juni dieses Jahres punktuell mit Angriffen auf Militärstützpunkte in Ostsyrien begonnen. Ansonsten hat die Terrormiliz sich jedoch dort breitgemacht, wo andere Rebellen den Kampf gegen Assad bereits gewonnen hatten. Assad derweil bombardiert nicht ISIS, sondern beschränkt sich ebenfalls auf andere Rebellen.

Luftangriffe gegen ISIS

Genau in das eingangs erwähnte Schema, dass jeder in Syrien versucht, sein eigenes Süppchen zu kochen, jeder der Illusion nachhängt, etwas zu verbessern, indem man sich in einem komplexen Konflikt lediglich punktuell engagiert, passen die derzeitigen Luftangriffe gegen ISIS. „Zu wenig, zu spät, zu einseitig“, so sehen es viele syrische Aktivist/innen, die Assad als mindestens ebenso schlimme Bedrohung wie ISIS erleben. Die USA bilden die Freie Syrische Armee und andere Regimegegner aus, damit sie gegen ISIS kämpfen - und explizit nicht gegen das syrische Regime.

Bei einem solch selektiven Vorgehen besteht die Gefahr, dass die Amerikaner sich Feinde schaffen, die vorher keine waren. Genau so haben wir es im Irak und in Afghanistan beobachten können. Es ist gefährlich, wenn es so wirkt, als gelte der westliche Kampf nicht einer kleinen Gruppe von Extremisten, sondern einer ganzen Konfession. Der Kampf gegen ISIS kann nur mit einer breiten Unterstützung in der Bevölkerung gewonnen werden, nicht gegen sie.

2011 begründete der Westen sein Nichteingreifen damit, dass die Folgen unabsehbar seien; dass wenn Assads Regime stürzen würde, ein Machtvakuum entstehen könnte, welches Gesetzlosigkeit und Staatszerfall hervorbringen würde.

All dies ist bereits eingetreten oder zeichnet sich ab, obwohl - oder gerade weil –westliche Staaten nicht eingegriffen haben. Während es keine Garantien gab, dass das Blatt sich durch eine Intervention zum Positiven wenden würde, ist nicht zu bestreiten: Ohne eine Intervention ist die Lage immer verheerender geworden. Man kann man davon ausgehen, dass dies so weitergeht, solange es von außen keinen politischen Willen gibt, dem Einhalt zu gebieten.

Manchen mag es erscheinen, als sei es zu spät, sich in Syrien sinnvoll zu engagieren. Ich hingegen denke, dass es dringender denn je ist, an einer Lösung zu arbeiten. Wir können nicht weiter tatenlos zuschauen. Oder wie es syrische Aktivist/innen ausdrücken: „Ihr schickt Kränze. Aber ihr hättet eigentlich das Morden vorher gar nicht erst zulassen sollen!“

Wie kann der Westen angesichts der Lähmung des UN-Sicherheitsrates das Blutvergießen in Syrien beenden und Schutzverantwortung ernstnehmen? Wie kann ein weiteres Übergreifen des Konfliktes in der Region verhindert werden? Wie kann die europäische Politik darauf hinwirken, die in Genf 2012 mit russischer Zustimmung vereinbarte Transition in Syrien zu erreichen?

Die meisten Zivilisten sterben in Syrien weiterhin durch die Angriffe der Luftwaffe. Momentan teilen sich die Koalition gegen ISIS und das Regime den Himmel über Syrien gewissermaßen. Gibt es dennoch keine Möglichkeit, Schutzzonen für Zivilisten zu schaffen?

Und wie kann eine einheitlichere europäisch-amerikanische Politik aussehen, bei der sich nicht jeder Staat eigene Interessengruppen herauspickt und damit den Konflikt weiterhin verschärft?

Ich freue mich, dass wir heute viele herausragende Referent/innen haben, um einige der Fragen anzugehen, die für die deutsche und europäische Politik wichtig sind.

Mit diesem Vortrag eröffnete Bente Scheller am 5. November 2014 die Podiumsdiskussion zum Thema "Syrien: Neue Aufmerksamkeit für einen alten Konflikt".