Milan, du bist in Nordmähren geboren, ein unmittelbares Nachkriegskind mit einer deutschen Mutter und einem mährischen Vater. Fühlst du dich daher – auch politisch –in mehreren Identitäten und Ländern beheimatet?

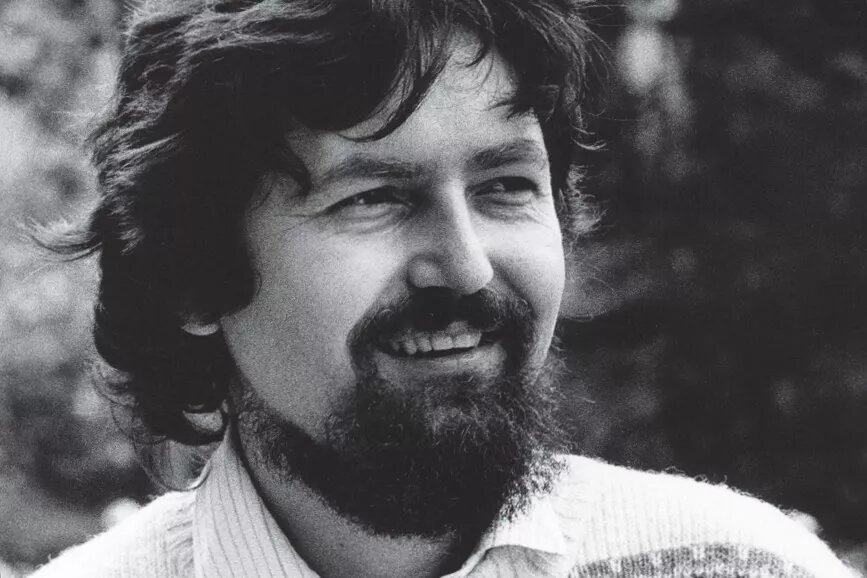

Milan Horácek: Ja, in meiner Familiengeschichte liegen sicherlich die Wurzeln für das, was ich mache. Ich bin am 30. Oktober 1946 in Velké Losiny (Groß Ullersdorf) geboren, in der Nähe der Kreisstadt Šumperk (Mährisch-Schönberg), ehemals Sudetenland. In diesem Gebiet lebten durch die Jahrhunderte bis in die jüngste Vergangenheit verschiedene Nationalitäten – also Slowaken, Polen, Ungarn, Griechen, aber natürlich auch Deutsche. Auch nach dem Krieg waren in der Stadt noch immergenug Deutsche. Leider habe ich aber kein Deutsch gelernt, weil es verpönt war, teilweise sogar verboten.

Wurdest du oder deine Familie angefeindet wegen deiner deutschen Mutter?

Die Deutschen, die nicht vertrieben worden sind, wurden einiger Rechte, zum Beispiel eines Teils ihrer Rentenansprüche, beraubt. Aber das ist eine sehr komplizierte Geschichte, die uns zu weit weg führen würde. Ich denke, ich und auch meine jüngeren Schwestern, wir hatten eine relativ gute Kindheit. Es gibt ja immer zwei Seiten. Ich habe von den verschiedenen Identitäten in unserer Familie auch profitiert: Meine Mutter hörte oft österreichische Sender im Radio. Dadurch wusste ich, dass irgendwo da draußen auch eine andere, eine freiere Welt existiert.

Was bekamst du zum Beispiel mit?

Verschiedene Dinge, nicht nur durch die Familie, auch durch die Nachbarschaft. Schon als Junge war ich skeptisch gegenüber der sozialistisch-kommunistischen Doktrin, die uns in der Schule vorgesetzt wurde. Ich wusste von den Schauprozessen in den 50er Jahren, vom Slánský-Prozess, wo unter den dreizehn zum Tode Verurteilten etwa zwölf Juden waren. Und ich habe 1956 über Radio gehört, was in Ungarn passiert ist. Ich will das jetzt nicht überinterpretieren, aber in unserer Familie gab es einen Drang zur Freiheit. Außerdem haben wir zu Hause viel gelesen. Mein Vater hatte immer von der Bücherei oder von Freunden ausgeliehene Bücher, viele Geschichtsbücher, Berichte von Entdeckungsreisen. Wir hatten keinen Fernseher und abends, vor allem an den langen Winterabenden, wurde gelesen (...)

Waren deine Eltern in der Partei?

Nein, sowohl mein Vater wie meine Mutter waren nie in der Partei. Das liegt sicherlich auch daran, dass ein etwas weiter entfernter Verwandter der Großfamilie in den 50er Jahren ermordet wurde. Es hieß, er habe Selbstmord begangen, aber die Tante ließ den Sarg gewaltsam öffnen und man sah, dass ihm die Fingernägel ausgerissen worden waren, klare Folterspuren. Ich war niemals in der Partei, auch nicht in der Parteijugend oder bei den Pionieren. Das bekam ich aber auch in der Schule zu spüren ...

Inwiefern?

Ich hatte über die ganze Schulzeit eigentlich sehr gute Zeugnisse, immer eine Auszeichnung, nie eine schlechtere Note als Zwei. Bis zur neunten Klasse. Da gab es einen Konflikt mit einer Mathematiklehrerin und auf dem Halbjahreszeugnis stand plötzlich eine Vier. Meine Mutter ging zum Direktor der Schule und erreichte, dass ich eine unabhängige Prüfung ablegen konnte. Am Ende bekam ich eine Zwei in Mathematik. Der Direktor riet meiner Mutter, sie solle mich aufs Gymnasium, damals hieß das Oberschule, schicken. Trotzdem wurde ich mit nicht mal 15 in die Lehre geschickt, in die Fabrik, in der mein Vater arbeitete.

Was war das für ein Betrieb?

Ein metallurgischer Betrieb, der Teile für Transistorradios und später für die ersten Fernseher produzierte. Es gab Hochöfen mit bis zu 1.800 Grad Hitze, wir arbeiteten auch Siemens-Monteuren zu. Wir waren drei Lehrlinge in dieser Lehrwerkstatt, die Elektromonteur lernten, und hatten eine ziemlich harte Sechs-Tage-Woche: drei Tage in der Woche Schule, drei Tage auf dem Betrieb. Zur Berufsschule mussten wir mehr als eine halbe Stunde fahren und dann noch ein gutes Stück gehen. Wir drei absolvierten die Lehre aber sehr gut. Mit dem einen, František, bin ich bis heute befreundet. Nach 1968 sind wir alle drei in Deutschland gelandet.

Wann habt ihr die Lehre abgeschlossen? Warst du zu dieser Zeit politisch interessiertoder gar aktiv?

Es müsste 1964 gewesen sein, ich war 18. Mein Freund und ich haben danach in Ostrava in einem Hüttenwerk gearbeitet. Er wurde dann zu den Grenzsoldaten eingezogen, ich dagegen als "politisch Unzuverlässiger" zu den Bausoldaten.

Warum?

Da kommen verschiedene Sachen zusammen. Mein familiärer Hintergrund, meine Begeisterung für die westliche Musik. Ich war damals langhaariger Schlagzeuger in einer Beatgruppe. Es gab aber auch Auseinandersetzungen auf der Arbeitsstelle. Wie ich später herausfand, führte der tschechische Geheimdienst, ähnlich wie die Stasi, eine Akte über mich. Zudem war mein Vater Baptist...

... die Baptisten wurden als protestantische Sekte beargwöhnt ...

Ich soll katholisch getauft sein, was die Pfarrbücher aber nicht hergeben. Aber mein Vater ging, als ich ein kleiner Junge war, zur baptistischen Gemeinde. Deshalb gab es auch für mich die Qualifizierung: Herkunft, Familie – alles schlecht.

Welche Konsequenzen hatte das für dich?

Statt zum normalen Militärdienst kam ich zu einer Art Strafbataillon. Wir machten zwar auch ein paar Mal Schießübungen, aber ansonsten war unsere Aufgabe, an verschiedenen Baustellen zu arbeiten.

Was hast du dort erlebt? Was waren dort für Leute?

Ich war einer der Jüngsten in dieser Kompanie. Es gab mehrere "politisch Unzuverlässige" wie mich, die meist wegen ihrer Familiengeschichte so eingestuft waren und schon ein Studium hinter sich hatten. Einige hatten zum Teil hohe Gefängnisstrafen hinter sich, als Jugendliche, denn es gab auch Schwerverbrecher und Vergewaltiger in unserer Truppe, die hier formal ihre Militärzeit abdienten, in Wahrheit aber umsonst für den Staat arbeiten mussten. Es gab aber auch Zahlungen, wenn wir die Norm erfüllt hatten.

Wie bist du ihnen begegnet?

Obwohl ich wusste, das ist ein Mörder oder ein Schwerverbrecher, habe ich mich ihnen gegenüber normal verhalten. Wir waren neunzehn Mann auf einem Zimmer, eine Holzbaracke mit Zwei- oder sogar Dreistock-Betten übereinander und kaum Raum dazwischen. Duschen konnte man jeden Tag, aber mit kaltem Wasser. Einheizen und warmes Wasser gab es nur am Wochenende. Der Rhythmus war sechs Tage Arbeit, nur am Sonntag hatten wir frei. Keine Lagerzustände, aber es war schon sehr hart.

Wie habt ihr das akzeptiert?

Im Nachhinein wundere ich mich selbst. Es war ja wie Zwangsarbeit, aber man kann das nicht aus heutiger Sicht sehen, sondern im Kontext dieser Diktatur, die zwar nicht ganz so offen und direkt gewalttätig und brutal war wie die der Nationalsozialisten, aber mit Abstufung durchaus als eine Art Mittelding zwischen einem totalitären Regime und einer Diktatur zu beurteilen ist.

Gab es keinen Widerstand?

Man hat funktioniert. Wir haben uns nur einmal aufgelehnt, weil wir die ganze Woche nur verschiedene Hülsenfrüchte zu essen bekamen. Eines Tages sind die schweren Jungs einfach nicht vom Mittagessen in die Arbeit gegangen (...)

Das gesamte Interview ist erschienen und online verfügbar im Jahresbuch 2013 des Archiv Grünes Gedächtnis.

Das Interview haben Christoph Becker-Schaum, Robert Camp und Eva Sander am 29.4. und 2.6.2014 geführt. Der Text wurde von Tina Hüttl redaktionell bearbeitet.