Die „Weiße Stadt“ Tel Aviv steht vor einer Zerreißprobe zwischen Denkmal- und Katastrophenschutz. Während historische Gebäude verfallen, ringen Imobilienwirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft um die Zukunft der UNESCO-geschützen Bauten. Eine große Konferenz beschäftigte sich Anfang Mai mit den historischen, politischen und bautechnischen Aspekten der Sanierung Tel Avivs.

Mit schweren Hämmern ausgerüstet, stiegen die Männer eines Morgens im Jahr 1959 auf das Dach eines maroden Baus im Herzen Tel Avivs. Es dauerte nicht lang, bis die ehrwürdigen Wände den dumpfen Schlägen nachgaben. Dabei war das Herzliyah-Gymnasium wohl eines der symbolträchtigsten Gebäude der Stadt. Es war der erste Bau, der in Tel Aviv errichtet worden war. Die Klassen, in denen auf Hebräisch unterrichtet wurde, wurden bald zu einer legendären Einrichtung, in der die Elite des Landes ausgebildet wurde.

Nun wich der alte Bau einer Straße und einem schnöden Hochhaus.[1] Jahrzehnte lang betrieben israelische Baulöwen in der Stadt so ungestört architektonische Selbstzerfleischung. Zahlreiche historische Gebäude fielen ihnen zum Opfer. Erst viele Jahre später würde aus dem Aufruhr, den der Anblick des Bauschutts des Herzliyah-Gymnasiums auslöste, eine Bewegung werden, die Israels architektonisches Erbe bewahrt. Heute stehen rund 2000 Gebäude in Tel Aviv unter Denkmalschutz.

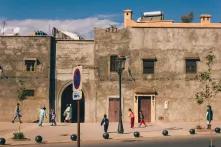

Dabei sieht man das weiten Teilen der Stadt nicht an. Wer dieser Tage durch Tel Avivs Innenstadt schlendert, dem dürfte es schwer fallen nachzuvollziehen, weshalb die UNESCO Israels größte Metropole unter dem Namen „Die Weiße Stadt“ zum Weltkulturerbe erklärte. Von Ruß und Abgasen gebräunter Putz fällt von den Häusern, nicht selten schimmern grauer Beton oder trübe Bausteine durch breite Risse. Ehedem blühende Vorgärten sind mit brüchigem Asphalt bedeckt, der von Unkraut durchlöchert wird. Auf den einst so berühmten Flachdächern stehen schmucklose Heißwasserspeicher oder illegale Bauten. Die ehemals prominenten offenen Terrassen sind mit unansehnlichen, klapprigen Plastikjalousien geschlossen.

Selbst Deutschlands Botschafter in Tel Aviv, Andreas Michaelis, rügte unlängst sein Gastland öffentlich. Man müsse zugeben, sagte der deutsche Gesandte im Rahmen des Kongresses "Greening The White City" durchgeführt von der Heinrich-Böll-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Stadt Tel Aviv und der Bauhaus-Stiftung Dessau, dass das einzigartige architektonische Erbe der Stadt „eine sehr lange Zeit in einem erstaunlichem Maße vernachlässigt wurde.“ Damit sagt er nichts Neues: „Unsere Stadt steht vor einem kritischen Scheideweg“, meint auch der Leiter des Tel Aviver Denkmalschutzes Jeremie Hoffmann. Denn wenn die Stadt nicht bald eine Kehrtwende macht, könnte UNESCO Tel Aviv seinen Sonderstatus wieder aberkennen. Das kulturelle Erbe ist in akuter Gefahr.

Die "Weiße Stadt" als deutsches Kulturerbe

Dass Tel Aviv zur Weißen Stadt wurde, entspringt der Tragödie, die in den dreißiger Jahren in Deutschland ihren Lauf nahm. Noch Ende der zwanziger Jahre verunglimpften ambitionierte Architekten Tel Aviv als „Klein-Odessa“, oder als „provinzielle mediterrane Stadt“, in der der Eklektizismus willkürlich europäische und arabische Elemente miteinander verband, während man händeringend nach einem eigenen Baustil suchte. Die Einwanderungswelle europäischer Architekten auf der Flucht vor den Nazis lieferte die lang ersehnte Antwort: Mies van der Rohes „weniger ist mehr“, und die „neue Sachlichkeit“ des Bauhaus waren die Leitmotive dieses neuen „internationalen Stils“. Dessen schlichte, nüchterne Formen waren in Deutschland bald als „heimatlos“ und „jüdisch“ verschrien und mussten dem Monumentalen des faschistischen Regimes weichen. In Palästina wurden sie derweil zum inoffiziellen architektonischen Ausdruck des Zionismus.

Tel Aviv wuchs nach der Machtübernahme Adolf Hitlers mit atemberaubender Geschwindigkeit, jüdische Architekten aus Mitteleuropa tobten sich hier nun aus. Zwischen 1931-48 errichten sie 3.700 Gebäude im internationalen Stil, die größte Ansammlung weltweit. Ihrer Ideologie getreu passten sie ihre klaren Entwürfe den lokalen klimatischen Bedingungen an: Tiefe Balkone sollten für Schatten sorgen, die Häuser standen auf Pfeilern, um Wind auf die Straßen zu lassen. Die Dächer sind flach, und wurden nach Sonnenuntergang oft zum sozialen Treffpunkt, an dem man die kühle Meeresluft und den Ausblick genießen konnte. Die Häuser wurden in grell-weiß bis gefällig beige gehalten. Die Gebäude standen frei in grünen Gärten, um für Durchzug zu sorgen, damit die Meeresbrise die Häuser kühlen konnte.

Nicht nur das Gedankengut kam aus Deutschland, auch die Bausubstanz selbst. Denn gemäß des Haavara-Vertrags, den die zionistische Führung mit Berlin ausgehandelt hatte, durften Deutschlands Juden den Großteil ihres Vermögens nur in der Form von Gütern mitbringen: Maschinen, Möbel, oder Baumaterial. Und so haben sich in diesen Gebäuden noch originale Stromschalter, Fensterscheiben und Kacheln aus dem Deutschland der dreißiger Jahre erhalten.

Damit sind die Gebäude gleichzeitig ein Meilenstein in Israels Geschichte, und ein einmaliges deutsches Kulturerbe. Israelis nennen diesen Baustil nicht umsonst einfach nur „Bauhaus“ – auch wenn der Direktor der Bauhaus-Stiftung in Dessau, Phillip Oswalt, den freien Gebrauch des Namens zumindest als problematisch betrachtet. In seinem Vortrag zur Eröffnung der Konferenz setzte er sich mit der Frage auseinander, für was das Bauhaus eigentlich steht. Der frühe Zionismus und das Bauhaus teilten einen großen Teil ihres Gedankenguts – den vom Sozialismus inspirierten Modernismus. Es gebe große Parallelen zwischen der Architektur des Bauhaus in Dessau und der Idee des Kibbuz. Dies jedoch auf die Innenstadt Tel Aviv zu transponieren sei zwar nicht ganz exakt, so der Experte. Klar sei jedoch, dass Tel Aviv in den dreißiger und vierziger Jahren zu einer besonderen architektonischen Sprache fand.

Viele der Architekten und Bauherren waren jüdische Flüchtlinge aus Deutschland. Michaelis spricht von einem „wichtigen Teil deutsch-jüdischer und deutsch-israelischer Geschichte“. So war es „nur passend“, sagte die Organisatorin des Kongresses, die Architektin Scharon Golan-Yaron, dass die Konferenz im großen Saal des Nationaltheaters „Habima“ abgehalten wurde. Schließlich wurde auch dieses Gebäude von Oskar Kaufmann entworfen, der für den Bau eigens aus Deutschland umgezogen war.

Spielwiese für Avantgardist/innen

Während die Entwicklung des Internationalen Stils in Europa im Zweiten Weltkrieg wegen der Flucht der Architekten und der Politik der Nazis zum Stillstand kam, erfuhr er in Palästina dank der Flüchtlinge eine unerwartete Blüte. Die Sanddünen, auf denen die Zionisten ihre erste „hebräische Stadt“ aus dem Boden stampften, wurden für sie zu einem Reißbrett, auf dem sie ihre revolutionären Ideen fast ohne Einschränkungen ausprobieren konnten. In der westlichen Welt seien die Gesellschaften „zu sehr mit ihren Traditionen verbunden und deswegen unfähig, mit alten Gewohnheiten zu brechen“, schrieb der Architekt Joseph Neufeld, der in Berlin für Erich Mendelsohn gearbeitet hatte. „Aber dort, in dem kleinen Land Palästina“, fuhr Neufeld fort, „fand ein schäumender Prozess statt, ohne Traditionen oder Gesetzgebung, wurden zahllose architektonische und soziale Experimente geplant und ausgeführt.“ Ludwig Mies van der Rohes Minimalismus – er prägte für seine Entwürfe den Grundsatz „Weniger ist mehr“ – stieß bei den gebeutelten jüdischen Flüchtlingen auf großen Zuspruch. Louis Sullivans Maxime „Form folgt aus der Funktion“ entsprach der zweckgerichteten Weltanschauung der sozialistischen zionistischen Führung. Und so gab Baurat Jakob Ben Sira die Anweisung, nur noch im Internationalen Stil zu bauen. Tel Aviv wurde zur Weißen Stadt, in der die „Neue Sachlichkeit“ der modernen Architektur des Bauhaus einen weltweit einzigartigen Ausdruck fanden.

In dieser Entwicklung spielten Frauen eine zentrale Rolle, wie Ines Sonder in ihrem Vortrag hervorhob. Sie erzählte die Geschichte der deutsch-jüdischen Architektin Lotte Cohn, die schon 1921 nach Palästina einwanderte. Andere Kolleginnen, die in Wien, Berlin, München und Gdansk studiert hatten, folgten in den dreißiger Jahren. So wurde ein wichtiger Teil der israelischen Avantgarde von immigrierten Frauen gestellt: Architektinnen wie Elsa Gidoni, Judith Segall oder Genia Averbuch, die Tel Avivs wichtigsten Platz, den Dizengoff Platz, entwarf.

Dass die meisten Häuser dieser Zeit überhaupt noch stehen, verdanken sie ursprünglich einem indirekten Schutz: „Sie haben drei oder vier Etagen. Der Stadtplan sieht aber höchstens fünf Etagen vor. Deswegen lohnte es sich finanziell nicht, sie abzureißen und neue Häuser zu errichten“, sagt Schira Binjamini, die im Rathaus für Denkmalschutz verantwortlich ist. Aber in einer Stadt, in der rund 50% der Wohnungen vermietet werden, gab es andererseits auch wenig Motivation die Gebäude zu erhalten.

Doch dieser Schutz reicht heute nicht mehr aus. Lange wurde diese Architektur hier geringschätzt. Die Elite zog in neue Villen in grünen Vororten, die Innenstadt verfiel. Doch spätestens seit der Anerkennung durch die UNESCO haben auch die Israelis die potentielle Schönheit Tel Avivs wiederentdeckt: „Wir würdigen die Bedeutung dieses architektonischen Schatzes“, beteuerte der stellvertretende Bürgermeister Doron Sappir auf der Konferenz. Das attestierte auch die rege Beteiligung der breiten Öffentlichkeit: Rund 500 Israelis nahmen an der Tagung teil. „Aber unser Bestreben, diesen Schatz zu erhalten, ist eine gewaltige Herausforderung“, gab Sappir zu. Denn das Rathaus steht von gleich mehreren Seiten unter Druck.

Mangelnder Denkmalschutz, explodierende Mieten

Nur etwa 1.600 der insgesamt 4.000 Gebäude im Internationalen Stil sind gesetzlich denkmalgeschützt. Der Stadt Tel Aviv fehlt es an Geld, um sie mit öffentlichen Geldern zu sanieren. Deswegen gilt hier ein besonderes, umstrittenes Konzept des Denkmalschutzes: Eigentümer erhalten auf den Dächern zusätzliche Baurechte, wenn sie den Originalzustand der Gebäude wiederherstellen. Auf diese Weise wurden bereits 400 Häuser saniert, so Schira Binjamini. Viele Israelis sprechen von einer Lösung, an der jeder gewinnt: Der Unternehmer macht mit den zusätzlichen Etagen Gewinn, die Bewohner erhalten ein renoviertes Haus mit ansehnliche Fassaden, das die Stadt kostenlos saniert. Doch Philip Oswalt hält dieses Modell für heikel: „Es wird vielen Gebäuden nicht gerecht. Die Nachverdichtung von Innenstädten erzeugt oft neue Probleme.“ Israels Immobilienhaie kümmert das wenig. Im Gegenteil, sie drängen die Stadtverwaltung, es mit dem Denkmalschutz nicht so eng zu nehmen.

Das wurde auch im Rahmen einer offenen Diskussionsrunde klar, die die Böll-Stiftung gemeinsam mit dem Rathaus am Tag nach der Konferenz veranstaltete. Bürger waren eingeladen und konnten so mit dem Vertreter der UNESCO, Guy Kav Venaki, Orly Erel, der stellvertretenden Stadtbaurätin und Jeremi Hoffmann, dem Leiter der Denkmalschutzabteilung, diskutieren. So beschwerte sich ein Bauherr, stellvertretend für viele Unternehmer: „Wofür brauchen wir UNESCO? Das sind nur Auflagen, die mit unserer Realität nichts zu tun haben!“ Auch Dresden hätte seinen Sonderstatus als Weltkulturerbe aufgegeben, und darunter keineswegs gelitten. „UNESCO hin, UNESCO her – wir müssen uns fragen, was unser Kulturerbe uns selber wert ist. Was sagt es über unsere Gesellschaft aus, wie wir damit umgehen? Nur dann können wir auch beantworten, ob wir weiter mit UNESCO kooperieren wollen“, erwiderte Hoffmann in einer leidenschaftlichen Gegenrede.

Besonders hoben die Teilnehmer die sozialen Probleme hervor, die die Gentrifizierung der Innenstadt verursacht hat. Immer mehr junge Menschen verlassen die Stadt, weil sie sich keine Wohnung hier mehr leisten können. Auf solche Fragen suchte ein eigenes Panel der Konferenz Antworten. Moderator Jonathan Rokem unterstrich das Problem mit Zahlen: Im Landesvergleich habe Tel Aviv die teuersten Wohnungspreise: 8 % höher als in Jerusalem und 91% höher (!) als in Haifa. Während der letzten 10 Jahre seien die Mieten um 36,5% gestiegen. Maximilian Leuprecht vom Rathaus München erläuterte in diesem Zusammenhang, wie seine Stadt mit gezielter planungsrechtlicher Regulation Wohnraum für sozial schwache Gruppen sichert und so ihre Vielfalt bewahrt. Die sogenannte „sozialgerechte Bodennutzung“, gewährleistet eine Verteilung des bestehenden Wohnraums in 20 % Sozialwohnungen, 20 % subventionierte Wohnungen für Mittelstandsfamilien und 60 % reguläre Wohnungsvermietungen.

Emily Silverman, die sich seit Jahren als Expertin mit den sozialen Fragen von Stadtplanung befasst, sieht in den steigenden Mietkosten eine große Gefahr für die Lebensqualität in den Innenstädten. Sie appellierte an die Politik, sicher zu stellen, dass auch weiterhin bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung stehen sollte. Auch ihr Appell, dass das Wohnen in der Stadt mehr in sozialen Modellen solidarischen Zusammenlebens gedacht werden sollte, wurde mit großem Beifall bedacht. Daran knüpften Philipp Oswalt, der Direktor der Stiftung Bauhaus Dessau, und Renate Künast, die Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion, mit der Frage an, wie man die Ideen des Bauhause und der Moderne in das 21. Jahrhundert übertragen könnte. Philipp Oswalt monierte, dass kollektives Bauen und Wohnen in Tel Aviv nicht sehr präsent sei, obwohl darin beträchtliches Potential liege. Er ermutigte die Stadt Tel Aviv zum offensiven Auftreten gegenüber der Zentralregierung.

Eines der Probleme sozialer Wohnraumversorgung in Tel Aviv und anderen israelischen Städte ist, dass eine hoher Anteil des Grund und Bodens der Regierung gehört, die aber Grundstücke lieber meistbietend an Großinvestoren verkauft als sie mit sozialen Auflagen zu entwickeln. Renate Künast sprach hier - für manche etwas provokant – von der „Stadt für alle“ (Ihr Wahlkampfslogan für die Berliner Bürgermeisterwahl ist bekanntlich auch der Name einer Partei in Tel Aviv, die gegenwärtig nicht die Mehrheit im Rathaus stellt.) Sie führte darüber hinaus als Anregung einige Instrumente an, wie in Deutschland auf Bundesebene versucht wird, dämpfend auf die Mietpreisentwicklung einzuwirken, etwa mit einer Deckelung der Neuvertragsmieten.

Deutsches Expertenwissen für fachgerechte Sanierung

Außer sozialem Wohnungsbau und Denkmalschutz stellt die nahöstliche Realität Tel Aviv vor weitere, schwerwiegende Bedrohungen: „Wir müssen die alten Häuser sicherer machen. Die Bewohner Tel Avivs brauchen Schutzräume gegen Raketen, und wir müssen die Folgen eines Erdbebens vorbeugen“, sagt der stellvertretende Bürgermeister Sappir. Tatsächlich ist Israels größte Metropole ist nämlich nicht nur permanent von Anschlägen bedroht, sondern befindet sich auch direkt auf dem syrisch-afrikanischen Graben, wo im Durchschnitt alle 100 Jahre ein schweres Beben stattfindet. Das letzte ereignete sich 1927, das nächste große Beben steht also bald an und könnte weite Teile der Stadt zum Einsturz bringen. Und so gewähren neue nationale Bebauungspläne jedem, der Schutzräume errichtet oder der Fundament und Konstruktion für mehr Schutz vor Erdbeben festigt, weitere Baurechte – ohne Rücksicht auf die Ästhetik. Doch diese Pläne machen die finanziellen Anreize für fachgerechte Sanierung historischer Gebäude obsolet. Selbst das umstrittene Denkmalschutzmodell Tel Avivs wird für Investoren immer unattraktiver. Deswegen, so die Denkmalschützerin Binjamini, seien bislang nur 30% der historischen Bauten saniert worden.

Die Kooperation mit Deutschland soll nun Abhilfe schaffen: „Deutsches Know-How kann uns dabei helfen, diesen deutschen Baustil zeitgerecht anzupassen“, sagt Sappir. Denn in Israel fehlt es nicht nur an Geld, sondern auch an Fachwissen, um die Häuser, die in den dreißiger Jahren mit deutschen Materialien und Baumethoden errichtet wurden, sachgerecht zu sanieren. Die Konferenz sollte ein erster Schritt sein, um genau hier Abhilfe zu schaffen. Unter der Leitung von Rinat Millo vom Tel Aviver Denkmalschutz stellten Shmuel Groag vom Büro Harel Architects, der deutsche Architekt Winfried Brenne aus Berlin, Peter Voit von der Firma Transsolar in Stuttgart und Erez Ella vom Architektenbüro HQ in Tel Aviv Modelle grüner Sanierung vor. Voit analysierte die Energieeffizienz bereits bestehender Gebäude, während Ella den Israelis die Begrünung von Dächern anhand eines gelungen Beispiels in Tel Aviv vorstellte. Brenne verblüffte den Saal, als er die detaillierte Planung der Fenster der Bauhaus-Schule erklärte. Der Umstand, dass Retrofitting, also der nachträgliche Umbau alter Gebäude, viel umweltgerechter sein kann als der Neubau „grüner“ Gebäude wurde so einer breiten israelischen Öffentlichkeit bekannt gemacht.

Und so strebt die Stadt Tel Aviv eine enge Kooperation mit Deutschland an. Bei den bilateralen Regierungskonsultationen im November 2012 verpflichtete sich das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, „mit der Stadtverwaltung von Tel Aviv bei der Erforschung, Dokumentation und Erhaltung von Bauhaus-Gebäuden zusammenzuarbeiten“. Beide Seiten hätten dabei viel zu gewinnen: „Es gibt hier einen großen Markt für innovative deutsche Bauprodukte, für Partnerschaften und Austausch in Industrie und Handwerk“, sagt der verantwortliche Referatsleiter im Ministerium Matthias Vollmer. Dafür errichte sein Amt gerade ein „Netzwerk Weiße Stadt“. Doch Aktivist/innen in Tel Aviv und Berlin träumen eigentlich von einem Großprojekt: „Wir planen ein Zentrum, in dem die deutsch-israelische Geschichte Tel Avivs gemeinsam dokumentiert und zusammen für ihren Erhalt gearbeitet wird“, sagt Vollmer. „Achtzig Jahre, nachdem jüdische Deutsche als Flüchtlinge nach Tel Aviv kamen und hier ein Weltkulturerbe errichteten, könnten nun junge deutsche Expert/innen als willkommene Gäste in ihren Fußstapfen folgen, und helfen, dieses Erbe zu bewahren“, sagt die Tel Aviver Denkmalschützerin Sharon Golan.

Am Dizengoff-Platz kann man heute bereits erahnen, wie das Ergebnis einer solchen Anstrengung aussehen könnte. Elegant erstrahlen hier die Bauten Genia Averbuchs rund um den berühmtesten Kreisverkehr im Herzen Tel Avivs nach ihrer Sanierung wieder in leuchtendem Weiß. Ihre energisch geschwungenen Terrassen und die in Beton gefasste, genau durchdachte Planung überzeugen selbst skeptische Besucher, dass die „Weiße Stadt“ der Moderne sich ihren Namen einst redlich verdiente, und dass ihr Erhalt sich lohnt.

Fußnote:

[1] Der „Schalom“ Turm wurde 1965 fertiggestellt. Der Name war nicht dem Frieden, auf Hebräisch Schalom, gewidmet, sondern Herrn Schalom Meir, einem der Investoren, die das Grundstück erworben hatten. Er war vor allem dafür bekannt, dass er für kurze Zeit das höchste Gebäude des Nahen Ostens war.